まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

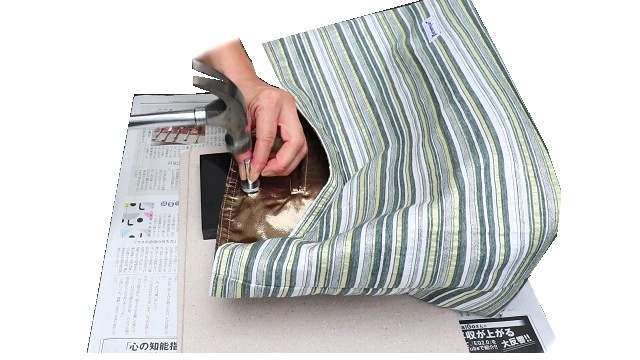

こんなデザインのステッチを布バッグの取っ手の付け根部分でご覧になったことがあるかと思います↓。

ほとんどが1本ステッチなのですが、それでも、この形そのものが物理的な力のかかり具合をうまく利用した丈夫なステッチ。

ただの1本線とは違う角度を変えて均等に力のかかり具合を分散されたものだと見ることができます。

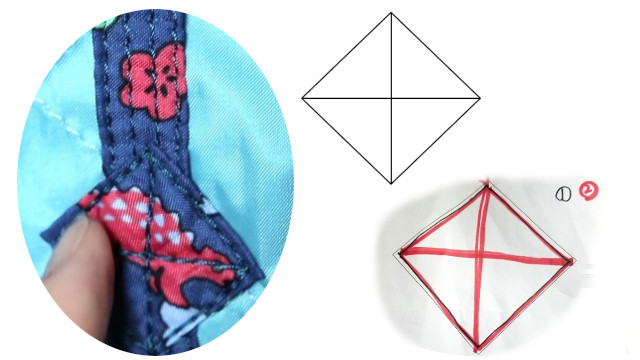

このたびは、1つ前の完成品の「トートバッグ」でこのデザインを引用させていただきました。

当然ながら、良い物を作って行きたいスタンスの製作では、1本だけのステッチが重い物を入れたバッグを支えるということのパワーの限界も感じていました。

ということで、このデザインを二重ステッチにアレンジ。

さらに、この向きを変えてひし形にすることで、表地にかけたダイヤキルトに足並みをそろえデザイン性を高めました。

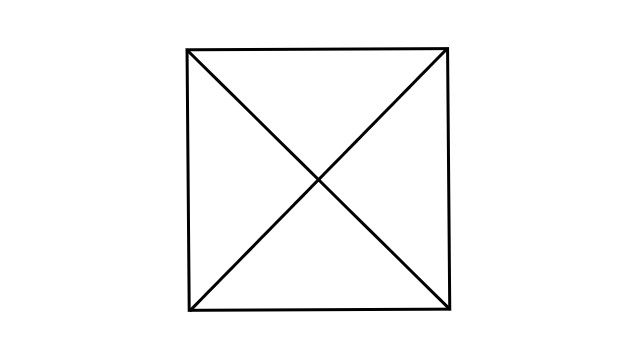

このたびは、「四角とクロスのコンビステッチ」を二重で強度を更に高めるケースの一繋ぎでステッチできる順番をお伝えしたいと思います。

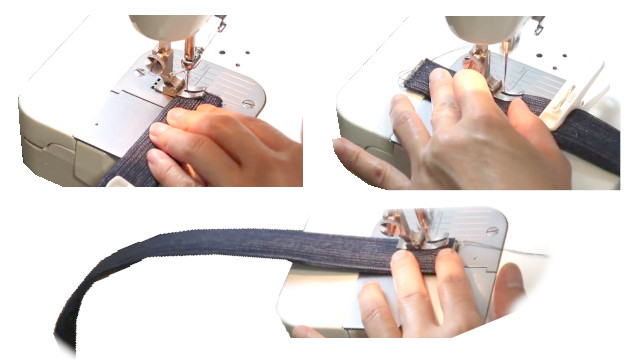

ダイヤキルトの形にリンクしたひし形向きのハギ目カバータブの二重ステッチのやり方、糸を途中で切らないことでスムーズかつコスパが良い

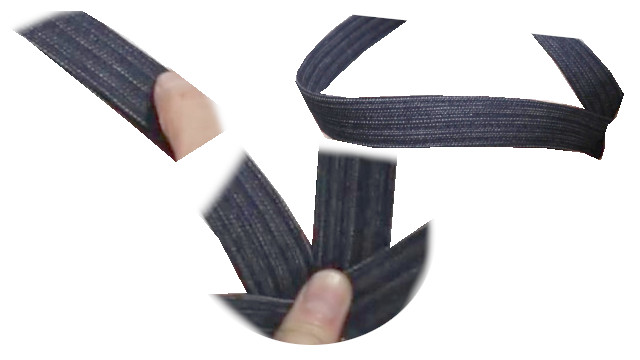

馴染んでいて2重ステッチということが分かりにくいですが、ベルトの4本ステッチに比べて太いと見ていただけますのも二重であるから。

しっかりと重ねるとこうして20番のようなデニム用の糸レベルの丈夫な二重ステッチが美しく出来上がります。

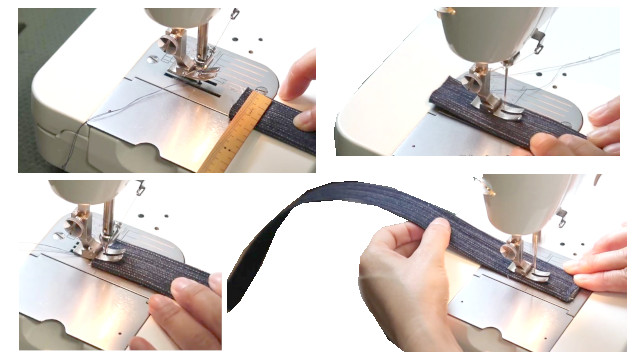

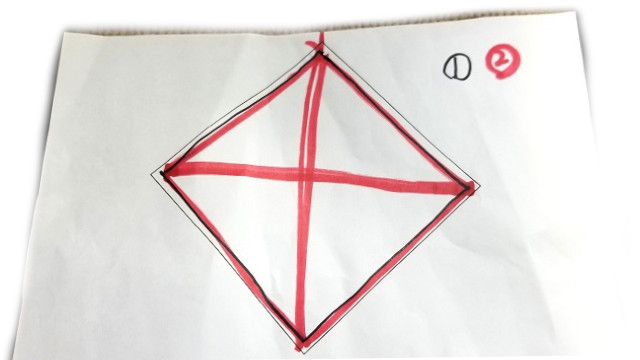

では、紙とマジックでシミュレーションした写真と共にそのステッチの順番をお伝えしたいと思います。

まず、一番てっぺんのV印から外枠を時計回りにスタートしました。

斜め下へ降りて一番下へ、そして斜め左上へ上りてっぺんへ戻ります。

次に二周目にそのまま途切れずに外枠を、一度目の上をきちんとなぞりながら斜め下へ降りてきます。

そして、下から斜め左上へ登ります。

と、最後の1辺を残し、ここでいったん動きを止めます、くれぐれも針はそのまま刺さったままです。

そして、向きを変え十文字の横辺へ行きまして、そのまま戻ってきます。

次に、そこから、最後に残していた外枠を最初の位置のトップへ向かってステッチしながら戻ります。

そして、今度は、一番最後の縦の線を下へ行き上へ戻ります。

これですべての辺が二重縫いになったのでした。

最後の糸目は返し縫いをしないで先端で玉止めとしましたが、1-2針ほど返し縫いをした方が丈夫かもしれません。

これは、よく見る45度分傾きを戻した正方形でも同じ順路をたどればできます。

マジックを見てみると、①の黒色は十文字には存在しません。

内側の十文字は、二周目のタイミングでのみ行うステッチという見方ができます。

あとがき

こういった、一繋ぎで縫っていけるという工夫は、糸のコスパが高まります。

一度区切って縫いを止めてしまうことが、いかにロスが多くなるかということです。

それは、ミシンを止めることで、縫っていない最後に余る分が結構な長さであるからです。

ただ、このたび、ひし形にしてしまったことは力のかかり具合が変わるかもしれません。

やはり、四角の中にバイヤスの45度がクロスしていることこそが最高の強度だと、いにしえの考案者が物理的見地から閃いたことなのだと思います。