まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびの投稿は【1219】の続きになります。

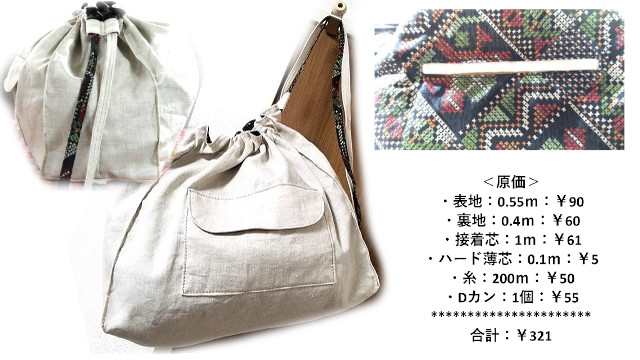

【1219】では、生地屋様の「ワゴンの中のはぎれ」の中で同時に見つけた表地と裏地コンビで、生地代¥150(¥90+¥60)で完成したワンショルダーバッグが完成。

最後に原価表もご提示したいと思いますので、あっ!と驚かれることと思います、楽しみに読み進めていただければと思います。

見かけはスタイリッシュで素敵だが、ワンショルダーバッグがこの横幅で良いのかという見直しが必要、縦長の方が背負う時にずれにくい

中には、中綿がふんわり袋に入れてありますが、ピンタックがきちんとした感じを表現してくれてスタイリッシュに出来上がりました。

ところで、この巾は古物で拝見するワンショルダーなどに見られるほとんどのこういったタイプよりももっと広いものになっています。

現代では、長財布が多いので、横幅も必要ですが、実際にアシンメトリーに背負う場面でこのように幅広でも良いのかを完成後に反省。

古物市場で見つかる多くのワンショルダーバッグは、底が円になった筒形です。

というのも、背負う時に多少コロコロと動いても、肩に平均的に安定することが均一なカーブである円の周囲のラインであると説いたフォルムであるからだと言えます。

この製作は、主に裏面(ポケットと反対側の面)を右肩、もしくは、左肩に乗せる時に接する面である設定をイメージしています。

筒形のようにコロコロとは動かない定位置の固定のイメージ、トートバッグを肩にかけた時に似た感触になるかと思います。

ただ、今後は細長に見直す必要性を感じずにはいられません。

↑このように外面には、アクセントのようにフラップポケットを付けましたが、内側にももう1つポケットを付けました。

デザインが違う「隠しポケット」です↓。

裏地の原色カラーとのコントラストが素敵に出ています。

周りの幾何柄の四角いイメージの中には、この型玉縁風は相性が良いポケットの形です。

ポケットは、柄の流れを遮る存在、その際に同じ生地ではなく別生地で設置する効果があるのです。

ワゴンのはぎれであったのにかなり有効に使えたと思います。

<型紙メモ>ひも:巾5cmの型紙を観音開き折りで1.2cm仕上がり。レンズストッパーの型紙:縦10cmx横11.5cm。

レンズストッパーの穴の横幅は、ゆる過ぎてもその機能を果たせませんし、きつ過ぎても生地に接触し過ぎて生地を傷めます。

適度なスムーズさや遊び空間が必要なので、サイズ感の調整を研究したのが上に表示の<型紙メモ>です。

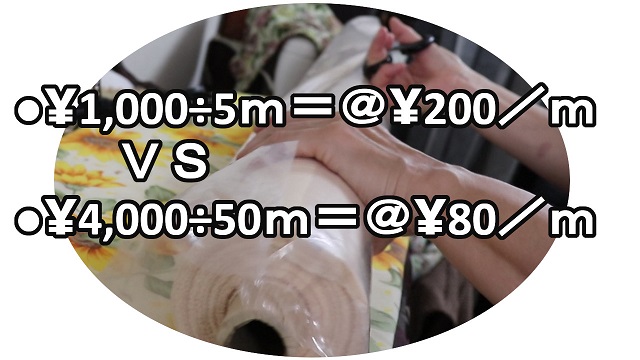

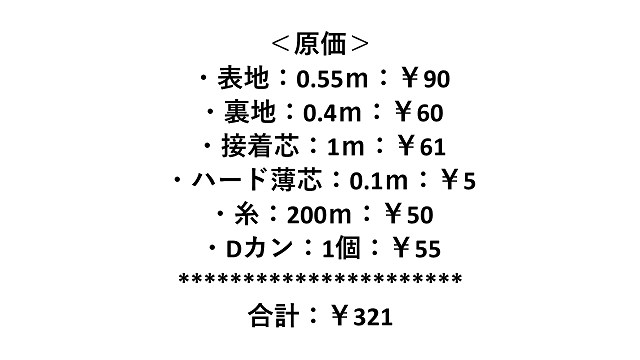

お得な¥150の生地をフルに使った生地原価を含む全体の原価計算の値は¥321、安い原価だからこそ高級生地に依存した製作を越えた価値を付けていく

今回、生地代がものすごくお得なコスパの良い原価になりました。

はぎれならではの原価です。

しかし、はぎれだからと手を抜かずに真剣に熱を込めて良い機能を追加してこのバッグが出来上がりました。

このように¥321とかなり安い原価で出来上がったバッグにはその値段だけの価値しかないのか。

違うのです。

もともとの材料の積み算でしかない原価から生まれた販売価格決め、原価x何%などと機械的にはじくものではないと考えます。

その後の製作で生み出した気の利いた機能などが高い付加価値になっていくことこそがハンドメイド製作の醍醐味です。

量産品では手を抜かれる部分こそ入念に丁寧に作って行くという「巷にたくさん出回っているお品と反対の事をしていく」と差別化が実現できると思います。

あとがき

はぎれはあまり面積が大きくはないですが、だからこそ余分がすでにそぎ落とされていると考えれば、ぎりぎりでも、はぎれに合わせたサイズを決めていくという製作ができます。

時には、はぎれ同士をハギ合わせて面積を広くしていくデザインを兼ねた手法なども駆使して容量が大きなお品物を作ると良いです。

小物はあまり受け入れられにくい、どちらかというと大きく使えるバッグが受け入れられやすいと感じます。

小物は多くの方が作るので競争率が激しく、目立たないということもあるのかもしれません。

大きなサイズのバッグはあまり作られませんから、レアなので存在感がかえって生まれるのです。

こうして限られた分量で作ることで、むやみにハギ合わせをすることのデザインの無意味さが分かります。

はぎれでの製作に学ぶことは多いです。

物がありふれてたくさんの分量の生地ではぼやけて見えなかったことも、限りあるはぎれだからこそ現れることも多いのです(^-^)。