まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

やや難易度あるハードなハンドバッグに挑戦する企画を続行中、<硬めバッグ作り>の全5投稿の4投稿目④がこのたびです。

いよいよ完成の姿が見えてきます。

何分初のヒネリ錠がタブに付いたタイプのフラップバッグ製作でありまして、失敗部分をなんとかフォローして進めていく様子がありますが、研究作品として見ていただければと思います。

前回は、三つ折りして組み立てる直前までの表地と裏地の合体パーツを完成していました。

付けたヒネリ錠の位置があまりにも下部過ぎましたが、付け直しができません。

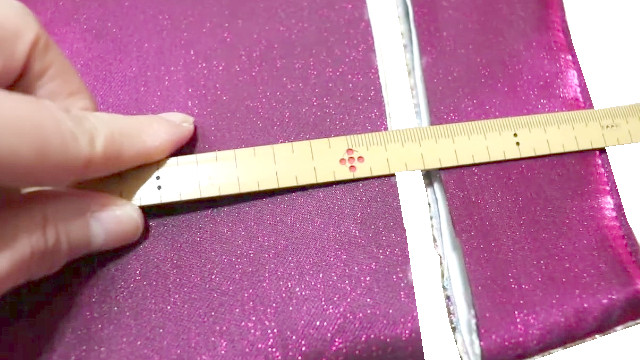

よって、思い切って蓋部分に当たる先端を6cm程カットすることで位置調整を図るところから始まっていきます。

途中からの急な舵切り、縦6cmを削ってヒネリ錠の位置を上部へ移動たことでエレガントに寄せられた

どうしてもヒネリ錠の下部の位置を上部に持っていきたいと、調整のための思い切った策です。

台形型は寸法が余り、調整の末結局長方形パーツのような側面になってしまいました(^_^;)。

二次元ミシンの限界、厚みあるツイード生地はペタンコにもならないから余計難しかったのです。

あとがき

いよいよ完成の姿が見えてきました。

次回の投稿番号【290】はラストの⑤になりまして、この<硬めバッグ作り>を締めくくりたいと思います。

途中から急カーブを切るような寸法変更、なかなか劇的でしたが、カットしないまま完成していくことよりも納得しています。

元々フラップは控え目なエレガントな分量で表に見えるということをイメージしていましたし、それが希望でした。

非常に難易度もあるのですが、一応完成まで運ぶことができたのは「外表」の力です。

布製は本革レザーとは違う「縫い代隠し」をする過程を切り離すことはできません。

このたびの側面パーツの取り付け方は、縫い代を早期に解決しておいて、後は組み立てるだけというイメージで行ったやり方です。

デメリットとしては、裏地のカラーにコントラストがあると、表からはみ出し部分の裏地がラインとして映るということです。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.11.30からおよそ5年後の2025.10.19にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

このたびの「外表組み立て式」は、その他同じく硬めハンドバッグの「バニティー」でも引用しています。

その後2年程はこのやり方で作っていったのですが、2025年では完全廃止。

伝統的なバッグの作りに立ち戻り、「中表」の連続で作り上げるのが布バッグなのだと解釈するようになりました。

ただ、研究期間においては、新しいデザインに一歩踏み出す点も大切にしたいもので、随分モデルの種類の幅が広がる点では、「外表」もご紹介しておきたいと思ったのです(^-^)。