まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

過去動画のマチ付きトートバッグの出来上がり寸法から逆算するノウハウの投稿が私のYouTubeではダントツの注目度です。

ただ申し訳ないのが、かなり昔の動画であり、私の投稿の仕方・解説の仕方が非常に拙いのです。

そのために随分分かりにく、補填として後に動画を追加したり、当ブログ記事の「手直し」によって補足説明などをしています。

それでもマチの計算に対するニーズはいまだに多く、理解が難しい分野なのかもしれません。

こうしたことは非常に大切で、まさに疑問が集まった場所、解決をすることこそが「一助」そのものです。

いろんなやり方で説明はするもののどうしても込み入ってしまうので、このたびは思い切って1クリップのみで完結に解説します。

そして、更には型紙からイメージする理論としての出来上がり寸法に対しては実際は誤差が出ている事実をお伝えします。

この誤差の原因もしっかりと解明したいのですが、ことりあえず誤差がどこで生まれているのかの予測を立てるところまで今回でやってみました。

特にマチで奪われる部分・三つ折り始末で奪われる部分・ラッピング始末で奪われる部分の3つが計算のポイントになります。

<マチ>リクエストにお答えします、一重仕立て(裏地無し)のマチ付きエコバッグの型紙と出来上がり寸法を同時に表示

リクエストをYouTubeにいただいたことでこの投稿が決まりました<m(__)m>。

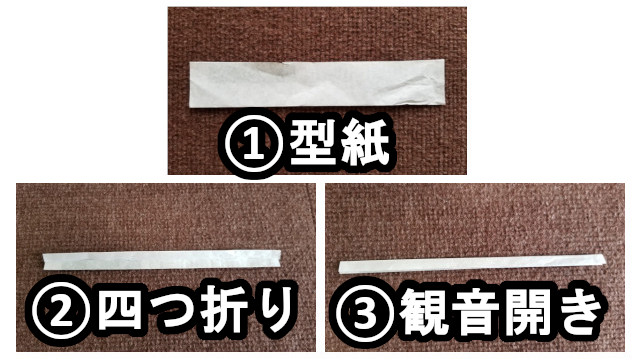

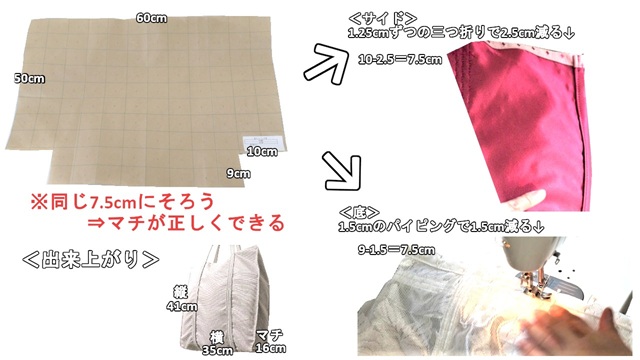

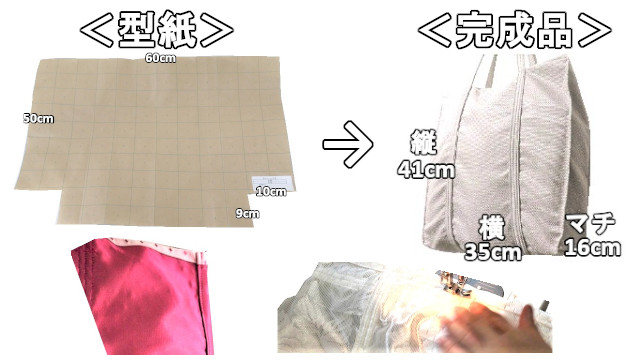

縦50cmx横60cmの長方形をマチの部分縦9cmx横10cmを削除する形で出来上がった型紙はかなり王道な寸法。

これに対して出来上がりは、縦41cmx横35cmxマチ16cmでした。

①縦の寸法の比較②横の寸法の比較③マチの寸法の比較それぞれを型紙と出来上がりで見ていきます↓。

<①縦の寸法の比較>型紙50cm→出来上がり41cm・・・50cmから底のマチ9cm分が奪われますので、50-9=41cm。ここで不思議なことが。。

入り口の始末は1.5cmずつの三つ折りなので、3cmが更に奪われているはずなのにぴったりなんて。。と思うのです。

詳しいことはまだ分かっていませんが、YouTubeの中でも気付かなかったことで、このブログを投稿する当日に思ったことがあります↓。

一重仕立てに支柱を縫い付けるあの作業で縦が少しずつ伸びているのではないかと。

これは、おそらく正解だと思います。

<②横の寸法の比較>型紙60cm→出来上がり35cm・・・60-10-10=40cmが理論上の値。実際は35cmなので5cmも減っていました。

この原因は、三つ折りの両サイドで、生地の厚みも伴い生地が予想以上に奪われたということを想像しました。

最後の仕上げのピンタックは、確かに生地を奪いますが、図る時にピンタックから測りますので、この影響での誤差はそれほどないとYouTube投稿後に考え直しました。

<③マチの寸法の比較>型紙9cmx10cm→出来上がり16cm・・・マチは型紙に対しては2倍で出来上がります(2パーツの合体だからです)。

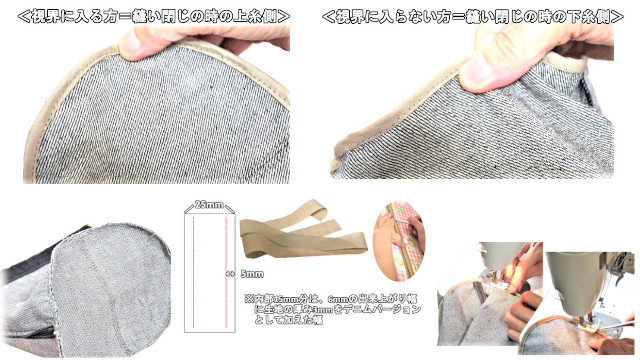

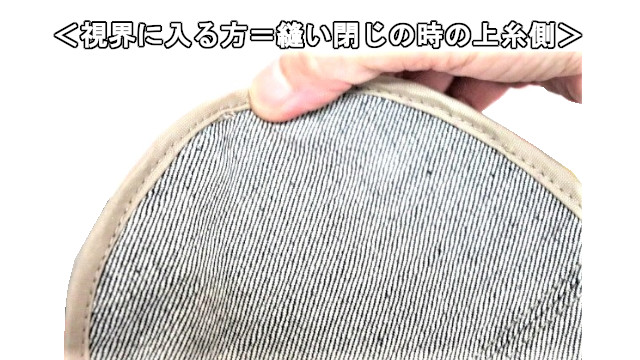

縦9cmは、縫い代そのままを1.5cm分のラッピングでカバーするので1.5cm分奪われますので9-1.5=7.5cmのマチの半分が準備されます。

横10cmは、縫い代1.25cmずつの三つ折りの1.25x2=2.5cm分が奪われますので、10-2.5=7.5cm←こちらもマチの半分が上と同じ分量で正しく準備されます。

そうすると7.5cmx2=15cmのマチが理論上の出来上がり。

にもかかわらず16cmで出来上がっていました。

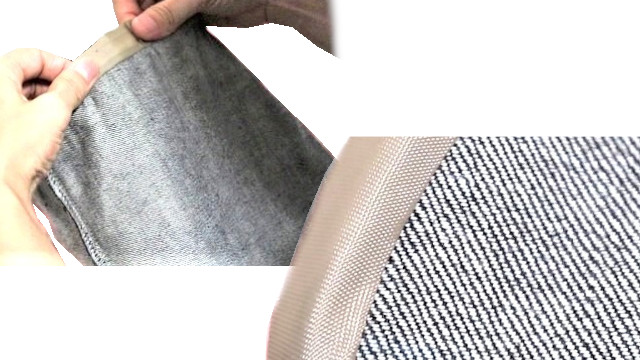

この誤差の原因は、マチにも底と同じくラッピングをするので、その時に生地が引っ張られて伸びたことかなと。

あくまで現在の想像に過ぎません。

とにかく、理論通りに機械的には出来上がらない、誤差が生まれている事実がしっかりとあったのでした。

あとがき

この道を歩んでいる以上、今後もいただくであろうマチを含む計算に対して、都度お答えしてまいりたいと思います。

エコバッグも作りはトートと同じですが、裏地無しの一重仕立ては縫い代の工夫が必要です。

かえって裏地付きの方が、すべての縫い代を1.5cmに統一することで、型紙を理想通りに作ることが簡単であることも、何とも言えないパラドックス。

裏地付きの方が手間がかかり良質だと思われがちですが、一重仕立てこそしっかり作るためには工夫が必要なのです。

つまり、一重仕立ても同等に良質さを追求する姿勢は変わりないというのが望ましい姿、一重仕立てだってメインバッグになり得るとさえ思うのです(^-^)。