まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

お洋服コーデにおいては、茶色が苦手。。というのも比較的合わせやすい黒同士に比べて難易度があるからではないでしょうか。

厳密にも黒にも褪せたような黒、濃厚な黒など細かな色の違いがあるものの、凹凸感としてまとまることも多いと考えます。

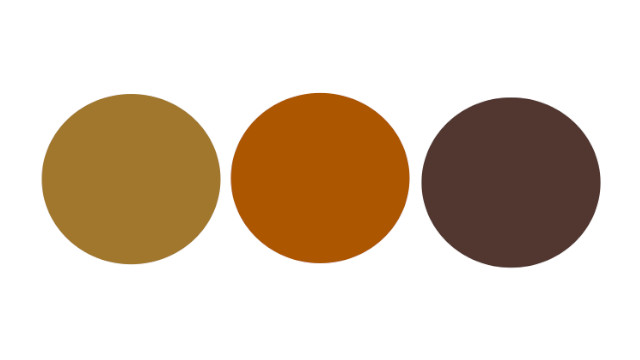

しかし、茶同士は黄色味・オレンジ寄り・チョコレートのような色と別物程の色の差が、かえってコントラストを生み出し分からなくなってしまう。。少なくとも私はそうでした。

このように思う者も、実は10代の頃は反対に茶色コーデ好きでした。

おそらく、全体のバランスなど見ておらず、お洋服1点ずつのアイテムの和むようなマイルドさを気に入っていたのだと振り返ります。

しかし、必ずしもおしゃれには映っていなかったと思うのです。

このたびは、少なくとも茶色の良さを感じていた10代の頃の感覚も大いに汲み取り、かっこよくまとめるには難易度がある茶色コーデのコツを探ってまいりたいと思います。

出番の少なさで古着市場に黒よりもはるかに美品で残る茶色がチャンス、ワードローブ内の存在感を高めるための集め方

独自のメソッドにはなるのですが、いくつか茶色コーデを上手くまとめるコツを実体験から見出しました。

古着市場の中では、実は茶色は黒よりも良い状態で、時には新品同様で見つかることが多いのです。

このことは、実際の着用となると茶色が難易度が高く敬遠されている証と見ることができます。

反対に良き掘り出し物との出会いをチャンスと捉え、古着とは信じられないほどの新鮮さを目指していきます。

茶色コーデのコツ①:比較的人の目線が少ないお部屋着に利用

お部屋着と言っても、ブランド服ですので、少しの外出にはそのまま出かけておりました。

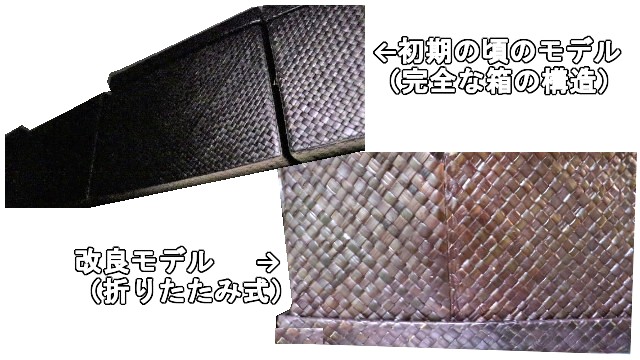

茶色コーデのコツ②:ぼんやりとしたミックス柄を選ぶ

これらの柄が無地の茶色の場合よりもコーデがしやすくなります。

ミックスセーターやマルチチェックが可能性を広げてくれたのだと考えました。

茶色コーデのコツ③:小物のみに使う

こちらは、一番王道な茶色の使い方なのではないでしょうか。

そもそもお洋服には茶色を選ばない、小物で部分的に取り入れるという方法です。

茶色コーデのコツ④:茶ベースの柄物ワンピース1点物

思い切って一繋ぎのワンピースとして選んでしまえば、この1アイテムを軸にその他の小物を考えていく順番で良いのです。

選んだワンピースの素材がラメ入りのエレガントな衣装生地であることも重要ポイント、こちらはポリエステル/100%。

あとがき

黒や紺と並んでシャープで強い色のはずなのに、中途半端に黒よりもマイルドで弱さもあるという点が茶色の難しさでしょうか。

茶色を紺や黒と一緒に組み合わせることはあまりされません、ここにもヒントがあると思います。

とは言え、世の中おしゃれな方がいらっしゃるもので、あえて黒と茶を上手く素敵に組み合わせていく道もあるのです。

お洋服は自由、このことも大切にしたいものであり、このたびのメソッドは考え方のほんの1つだと思っていただければと思います。

他人の目にも素敵に映るコーデは、第三者に受け入れられた瞬間であり、「正解」「あり」などという1つのバロメーター。

「コーデに何が正解ということはない」と言ってしまうと伝わらないのです、「理論」はあると思います(^-^)。