まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

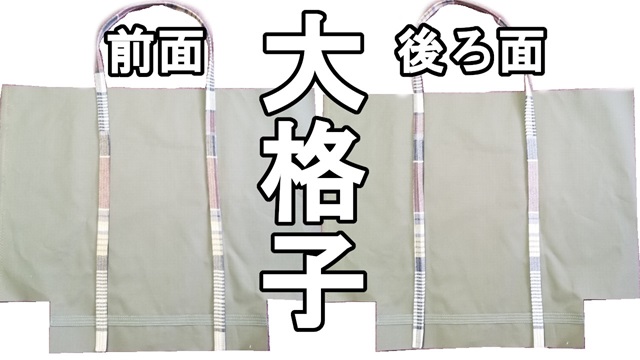

2種の黒生地で2点のエコバッグが完成致しました。

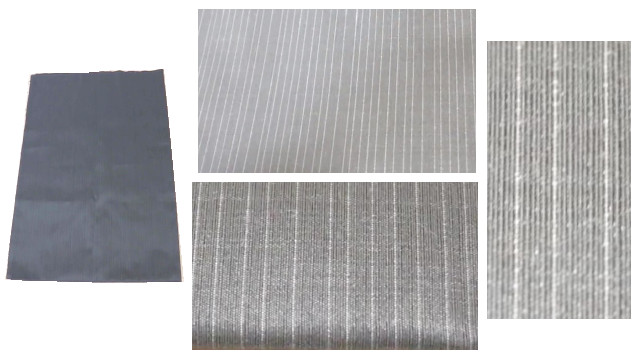

同じ黒色でそろえることで、その他の違いが際立つことになりますのが素材の面。

どうしてもその素材の違いに目を向けるようになるのです。

良き素材の深堀りとなるこの度の黒色同時製作の完成品をじっくりとご覧くださいませ。

単純な構造でありながらしっかりと作った一重仕立ては十分な貫禄があるエコバッグとなっていった

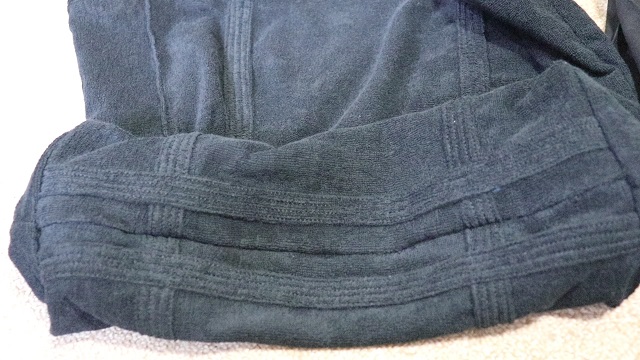

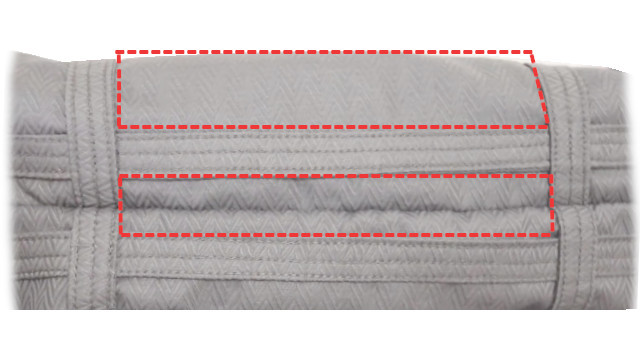

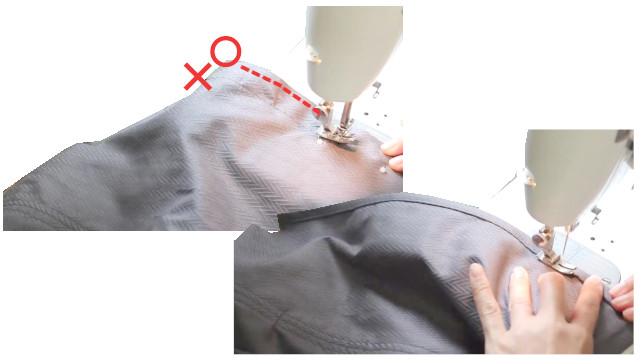

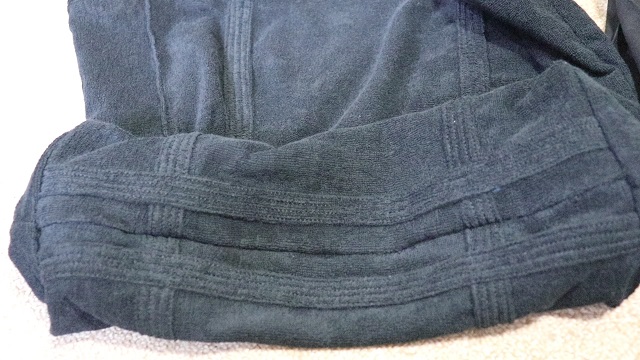

今回から、ステッチの数を1本増やしましたことで、緻密な縫いが実現。

こんな風に4本のステッチをいかに等間隔に仕上げるかが課題。3本を4本にしたことで間隔が狭まり支柱が強固に。

こんな風に4本のステッチをいかに等間隔に仕上げるかが課題。3本を4本にしたことで間隔が狭まり支柱が強固に。

4本ステッチへの変更はここにも効果を発揮しています。やはり3本の時より強固で、美しいものになりました。

4本ステッチへの変更はここにも効果を発揮しています。やはり3本の時より強固で、美しいものになりました。

生地は、生地名や混率が不明ですが、左はタオルのようなパイル地、右はオックスフォード。

生地は、生地名や混率が不明ですが、左はタオルのようなパイル地、右はオックスフォード。

パイル地は、柔らかくてカジュアルな雰囲気があります。

一方オックスフォードは、スーツの中に着るメンズシャツにも多いエレガントなツヤ感がある素材。

やはり同じエコバッグに仕立てても良い意味での硬い雰囲気が出ました。

素材の違いによってもこんなにテイストが展開できるものだと実感しました。

お洋服のワードローブで、わずかな素材の違いで黒ばかりを着られる方の例を拝見したことがあります。

おそらく素材の違いを楽しみ、最強の黒色を軸としたいワードローブ作りだとお見受けします。

さて、バッグの容量はかなりのものです。バスタオルを4本ご用意しましても、まだまだ余裕が↓。。

これらはバスタオル。まとめて縦に4点を積み上げて収納してみました↓。

これらはバスタオル。まとめて縦に4点を積み上げて収納してみました↓。

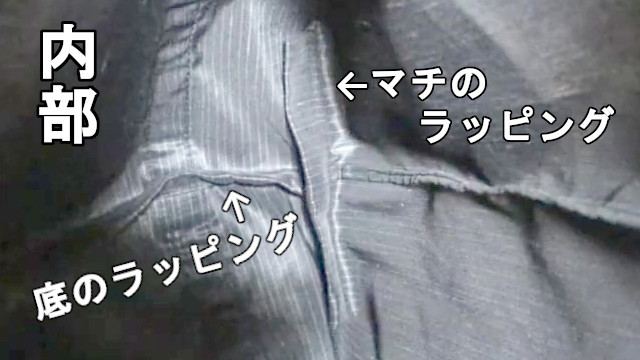

<サイズ>縦39cmx横35cmxマチ18cm。バスタオル4本を入れてもまだ上の方が余ります。

<サイズ>縦39cmx横35cmxマチ18cm。バスタオル4本を入れてもまだ上の方が余ります。

これだけの容量があるのですが、ある程度たためますので、出張時のサブバッグ・たくさんの食料品のお買い物目的・上着入れ・温泉バッグ、さらには一泊旅行も可能ではないかと。

エコバッグという言葉に縛られて、安くて質の悪い品物をお手軽に短時間で作ってしまうのは、あまりにやったことのわずかな労力でさえも無駄だと感じます。

その後の長い目で見たバッグの可能性を夢見ながら、じっくりとかけるところで手間と時間をかけていくという製作が腑に落ちます。

その1つに、ピンタックの4つ角のステッチがありまして、これがあると上品な雰囲気が出ます。

バッグが整然とするものであることでシーンが増えていくと予想します。

あとがき

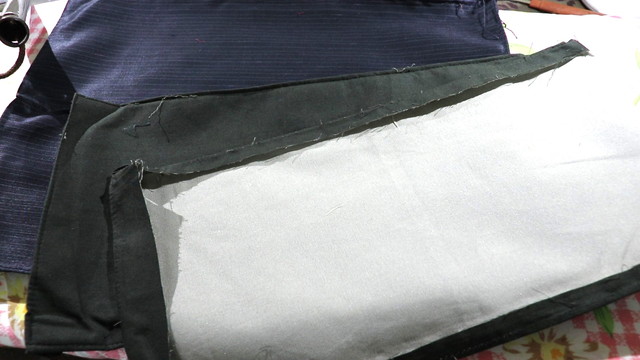

このたび製作の2点「切餅:きりもち」デザインにはさらにこだわりがありまして、長い支柱を1本仕立てで継ぎ目を作っていないという点です。

用尺が145cm以上要しますので、今回も幅が150cmの生地です。

縦に取ると生地が余り、2点作ろうと考える方向に行き1点物ではなくなります。

よって、横に支柱のパーツを裁断するので、巾がダブル幅の物でないといけないのです。

この145cm以上の幅の生地の分野は、インテリア・カーテン地の分野になります。

ここから生地をチョイスするわけです。

かわいいプリント生地などは110cm巾あたりのものがほとんどなので自然とインテリア地特有の大人っぽい生地をチョイスすることになりました。

ただ、その後作り手側の気持ちになってみますと、どんな幅の生地でも作れるように仕様を変えるという考えに至ります。

そうすることでこの長い支柱のバッグが作りやすくなるからです。

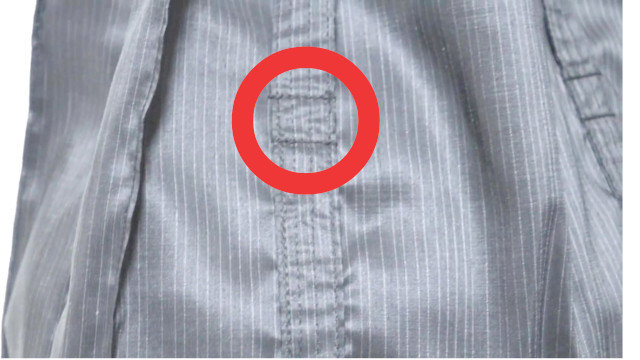

後に取っ手の途中で継ぎ目を入れ、短いパーツで大丈夫なように型紙を変更。

その継ぎ目を隠すタブをスタイリッシュに縫い付けるモデルへ変更しています↓。

後にこれが完成型となっていきます。継ぎ目はうまく隠され隠したタブがかえってトレードマークに。。

後にこれが完成型となっていきます。継ぎ目はうまく隠され隠したタブがかえってトレードマークに。。

完成型に至る前には、このたびのような変遷があったことがとても大切。

この段階を踏まずに完成型に行き着くことは無かったでしょう。

当ブログ記事は、当初の2021.08.12からおよそ3年後の2024.05.16にブログ記事の「手直し」の一環の中の順番で「リライト」したものになります。

とはいえ、まだまだ変な言葉使いや誤字脱字は、更に手直しをかけていくのですが、こうして、3年も経過すると随分小さな事業の中でも発展が見られました。

これは大変貴重な例だと思っていただければと思うのですが、同じことをずっとやっていく中で必ずわずかばかりの発展があるということ。

事業とはそういったものなのではないかとじわじわと実感しております。

そういった意味でもこの記事の手直しの1年の2024年が非常に大切な年であると感じています。

もっと早めに手直しできれば良かったのですが、日々の活動に追われこんなに遅くになってしまいました。

随分曖昧な表現だったり分かりにくい表現などで読みにくい点が申し訳なかったです。

2024年末をもって、記事すべてがすっきりと手直し完了の予定を組みまして現在徐々に実行中です。

是非今後とも、今後もブログ記事にお立ち寄りいただければ光栄でございます(^-^)。