まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「サステナブル」への意識がいよいよ本格的に高まってきています。

「毛皮製造をやめた、本革に替わる素材を製造し始めている」などの情報から、もう実際にファッションブランド様が新しい時代向けの製造を始動し始めているところなのです。

結果本当にそれが「サステナブル」なのかなどの深堀りはさておき、その意識・それに伴う意志表示は第一歩と言えます。

そんな高まりに触発されて、自作を改めて見返しています。

特に罰則などがない現在は自主的な活動に委ねられる、各々の製造者が呼吸するかのように意識するべき「サステナブル」への取り組み

このたび、「グリーンファッション入門―サステイナブル社会を形成していくために:田中めぐみ 著」を3/4くらいまで拝読。

途中ながら、ここで3つの学びを咀嚼後のアウトプットでお伝えしたいと思います。

1)完全に実現は不可能、できることを等身大でする。

持続するには、そもそもこれが大切。

無理して大きく効果を出そうと前のめりではどこかでお手上げをしてしまうかもしれません、続けていくことこそがまず大切だからです。

「サステナブル」に関しては、法律が敷かれているわけではないところに、各々のペースに委ねられる部分があり、それほど進んでいないと見ることもできるようです。

一人一人の意識で自らが能動的に踏み込んでいかないとなかなか進んでいかないことでもあるのです。

そして、完璧なサステナブル商品ということが不可能であり、一部に取り込んだりなどの可能な範囲内でということになるのが現状。

ただ、それも意識は向いたことになり、一定の意味があると思います。

2)リサイクルするためのエネルギーや化学薬品が実際には必要。

リサイクルという活動自体がコストがかかるものであり、そのためのエネルギーや化学薬品の使用は無しというわけには進みません。

ただ、「環境を汚染したまま放りっぱなしよりもはるかに、リサイクルするための目的でのエネルギーや薬品は環境にやさしい」とのことです。

この点は反論として必ず湧き出てくる発言「結局何をしているのか分からないのでは。。」というような否定的な意見にも強い説得力があります。

3)「ループを閉じる」というキーワードが目指す部分。

「ループを閉じる」というのは、「製造されたお品が再び使われて、ずーっと循環していくようなイメージで、外に余剰在庫とか廃棄処分などのようにもれることがない1つのつながった枠の中で一度製造された商品が生き続けるサイクルができる」というもの。

これが理想のサステイナブルな商品のサイクルができている目指すべき構造。

目指すところは完全リサイクル化のループが出来上がって、取りこぼすことがないというイメージでしょうか。

とても理想的ですし、現在と大きく変わっていくスタイル。

やはり一人一人が意識せずして出来上がらない構造だと考えます。

製作するハンドメイドバッグではどう製造していくのかを考えてみた

ここ最近、ハンドメイド品に使うパーツの徹底廃止をする決意がありました。

将来いつか外れる可能性が幾分かある打ち込みの金具パーツを取りやめる決意をしたところでした。

実際、以前に自作したアイレットカン/片面ハトメの取っ手の穴が、重いものを入れてバッグを持った時の負担で、先日ポンッと外れました。

中から布をポンチでくり抜いた縫い代のゲジゲジが見え、使えないものになり、廃棄処分です。

こんな危ういお品を作っていたのかと思うと背筋がひんやり(+_+)。

長い目で見て、長く使えるお品ではなかったことの証明のような姿でした。

パーツが重さに耐えかねて外れてしまえば、ほぼそこで終了。

アイレットカン/片面ハトメをリフォームで今一度打ち込むことも、サイズがそのままではもう通用しなかったり、工夫が必要なコストのかかるリフォームが待っています。

そこにかかった余計なコストとの天秤で、結局廃棄して新しいものを購入の意向ということになり、もったいないお品だったということになるわけです。

こういうことを一切なくしたくて、シンプルでもいい、ミシンの縫いで確実に固定されたお品の方がかえって長持ちのお品だと美しい固定ステッチなどに重点を置くようになりました。

そういったことをずっと考えてきて、今の見た目のかっこよさとか、使う前だけの装飾の素敵さなどが本当に長続きするものなのかをちゃんと考えて作っていこうということを考えていたところです。

そもそも、製造を企画する時点でちゃんと作るのか・作らないのかさえジャッジするべきであり、未来が持続的ではないものは企画中止もいとわない方向で挑まねばと思っております。

ハンドメイド製作に関しては、まだまだ課題があります。

そもそも売れない物を作って在庫にわざわざすることへの見直しです。

企画も「勘」みたいなところがあって、いくつかの一部だけが注目されたりするものです。

余計な物を作ってしまっていることを反省しなければなりません。

じゃあ、「オーダーメイド」だったら必要な分だけ作るのだから良いじゃないかと思われるかもしれませんが、そうでもないのです。

なぜなら、「オーダーメイド」という商業的な構造を作るには、必ず、元の材料の調達者が必要で、生地もないのに、オーダーメイドが始まらないからです。

一見無駄が無いようにみえても、製造する構造が存在する限り、必ずどこかに前もって準備しておく「ストック・在庫」が生まれているのです。

じゃあ何にもできないではないか。。

そう考えると、本当に必要である品物意外は気軽に作るべきではないということです。

そういった企画に足を踏み入れてしまうと、儲けを追求した構造からなかなか降りることができないのです。

製作の技術を持っていても、行使するのかしないのかも本来冷静に考えるべきだったのです。

できることなどほんの僅かですが、この先に相応しい品物を作っていくということがまずその意識としてできることであり、心からそうしたいと思ってきたことです。

すぐには捨てられないような価値のあるお品物を作るということだけでもサスティナブルな意識が入ったものになると考えます。

完璧な100%サステイナブル商品というところまでいかなくとも、サスティナブルな意識を込めた商品を作ろうとすることからのスタートをまず切ることです。

できることとして、もう1つあります。

コスパの良いお買い物の仕方のご紹介をすることです。

そもそも購入するというところから物を保持することがスタートしますので、ショッピングはすごく大切になってくると思います。

軽い気持ちで品物を購入するものではないと言えます。

あとがき

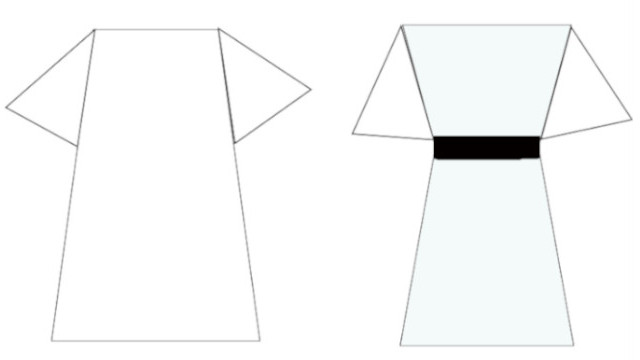

前述の「ループを閉じる」というところに到達するには、例えば、古着であると、まず着たいと思うようなデザインに直すということも必要になってくるかと思います。

着る出番がないと、これまた意味がないからです。

例えばよく綴らせていただいています、「リメイク」もそれ自体は非常にサスティなブルな活動ですが、「著作権の侵害」に阻まれ、一度世に出た他社様の製造の品物は、作り変えて更なる販売や金銭を得るための発信活動でさえ問題行為となってしまうのです。

このことを解決していく方法を常に考えています。

考えたところで今は何もできませんが、出来るところから始めていまして、「リメイク」もあきらめるのではなく、自分使いの範囲にとどめる遵守をしながら、その手法に関しては「図解」で発信しています。

環境に考慮したお品が上手くサイクルするためには、「リサイクル自体がしやすい環境」なども必要になってくると思います。

サステイナブルなお品を作ることができる「環境整備」ということも並行して進めるべき今後の課題です。