まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

決してお手本とまでは言えないかもしれない。。されど、インスピレーションを得る1つのフックになれば。。そのような気持ちでハンドメイド活動をしています。

随分歴も長くはなってきましたが(2025年の記事「手直し」現在で19年)、それでも日々未熟な点の発見の連続なのです。

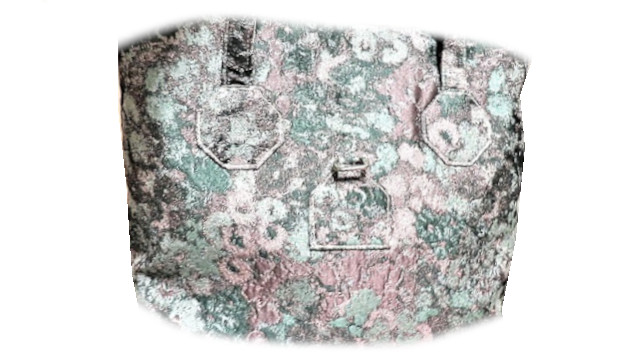

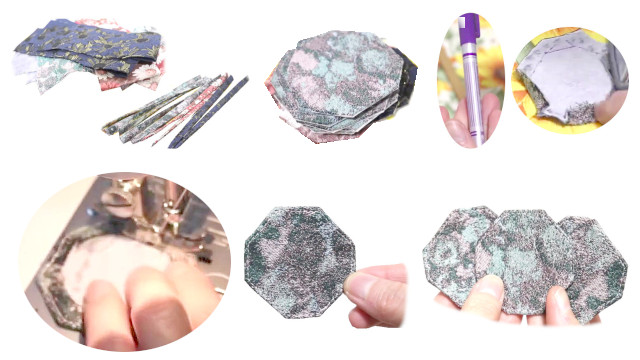

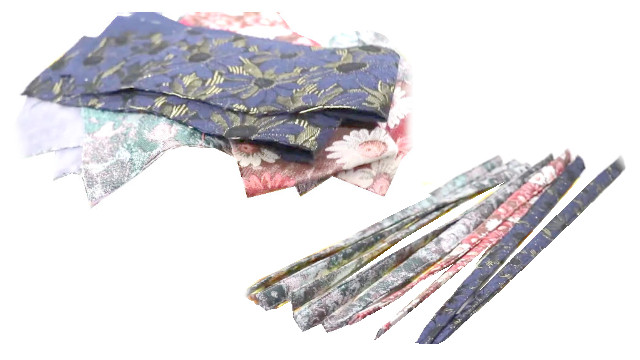

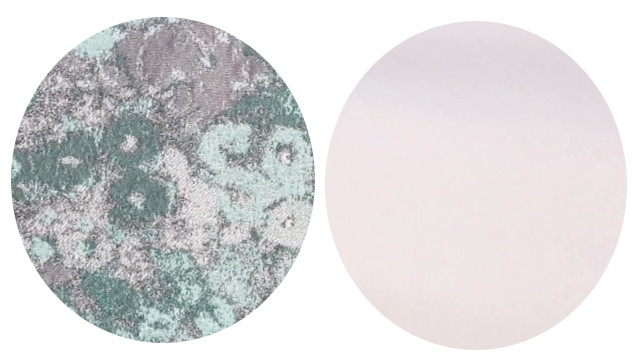

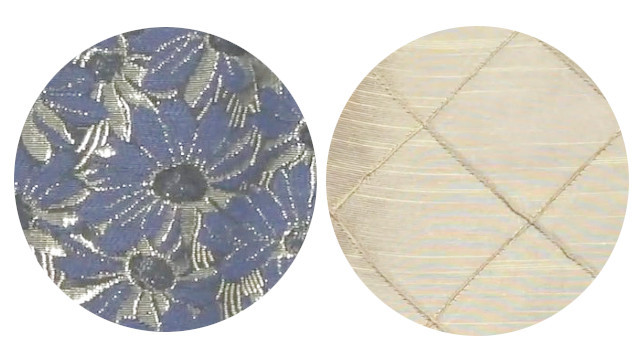

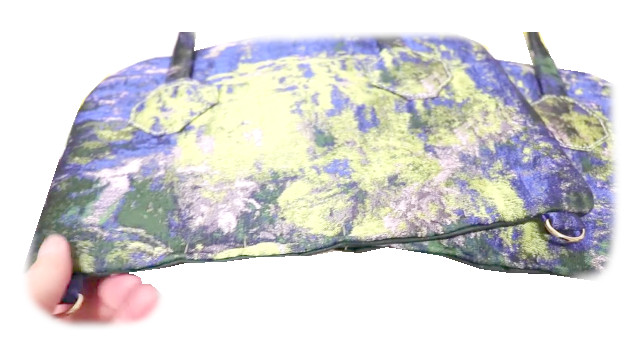

このたびのファスナータブ製作も決してお手本なるものにはなっていませんが、ファスナー単独使いの発想から、共布で作るタブをコンビにすることでバッグの1パーツとなるイメージを得ていただければ幸いです。

こんな風に、完コピスタイルよりもご提案型であり情報共有でありまして、当の発信者こそ未熟な部分の進歩の一手になればという決して先生ではない距離感で進めてまいりたいと思います。

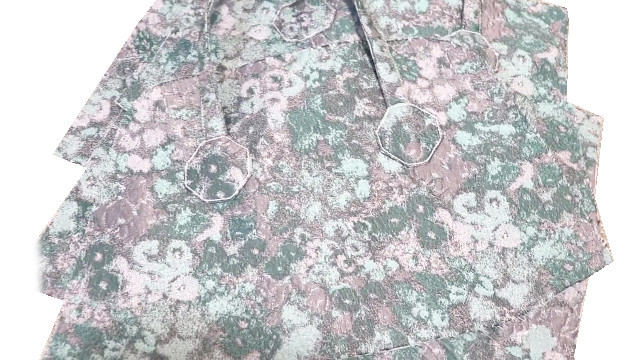

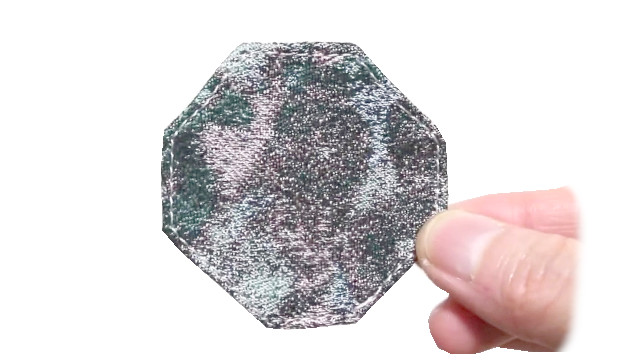

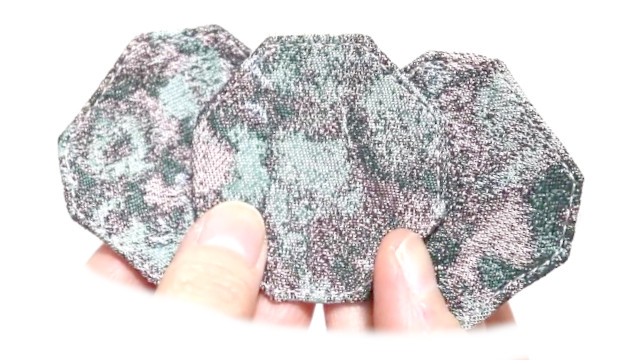

ドーム型バッグのファスナー連結パーツとして考案、様々なバッグ製作に引用の可能性はこの未熟な完成を上回る収穫になった

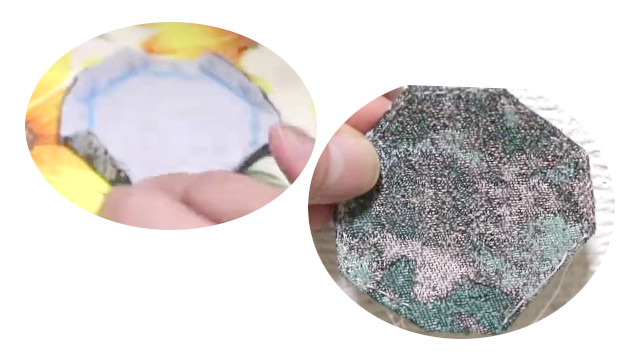

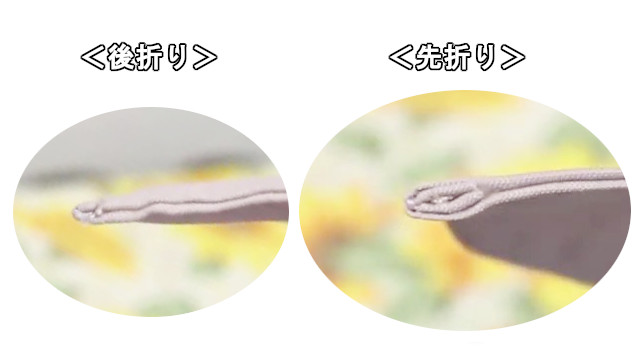

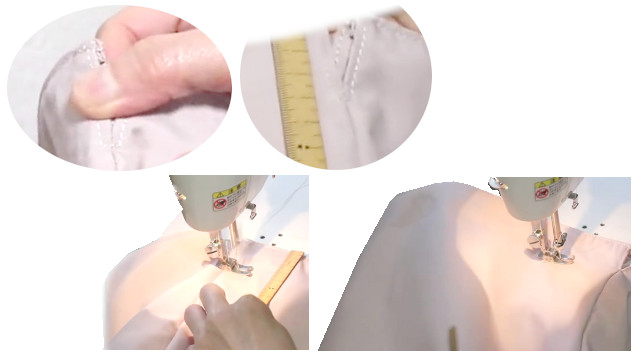

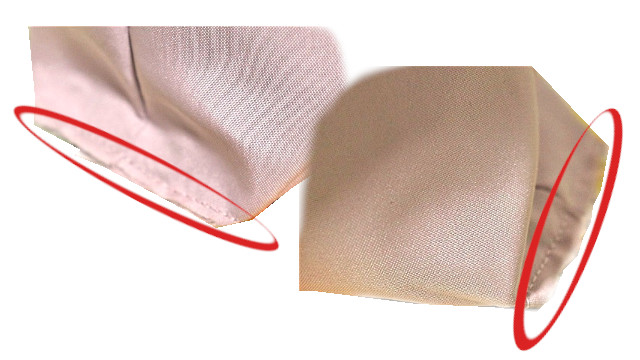

両サイドは、縫いを隠す必要がある場合のみ観音開き折りをすると良いと思います。

わざわざ必要がないのに観音開き折りをすることで余計な厚みが増し違和感となるからです。

このたびの場合は予め縫い代を隠す必要がありました。

このせいで元々厚みのある共布の重なりの限界に行き着いてしまいました(^_^;)。

こんな点も反面教師のようなご参考にしていただければと思います。

あとがき

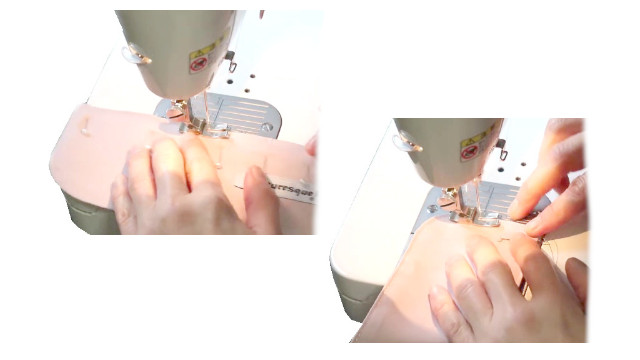

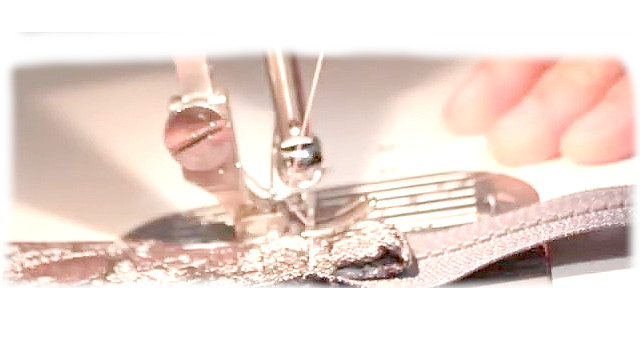

ほんのわずかな場面のみお届けしました。

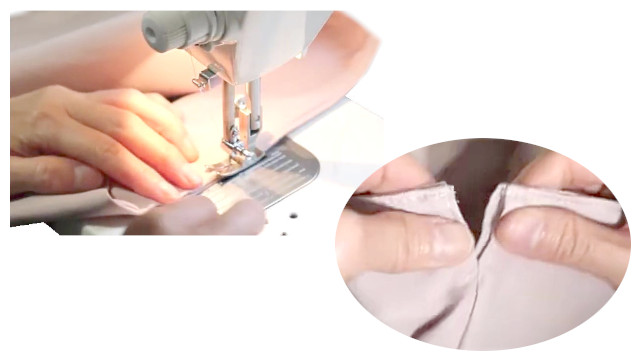

この「ファスナータブ」は、短いバージョンのみこれまで取り入れてまいりましたので長い使い方は初です。

ただ、「接結」は不安定な一面もあり、あまりに長い場合はファスナーの延長として作るのではなく、別のパーツとして区分けした方が良いこともあります。

その別パーツのケースというのが、よくボストンバッグの「底パーツ」にある仕様。

ほとんどのボストン型はファスナーの所でいったん区切って別パーツに切り替えている作りです。

時の流れのあまりの早さに対して、じっくりと過去の経験の良い姿だけをピックアップすることができない事情もあります。

大変未熟なるこのたびの出来上りではありましたが、こんな風に時には不完全な出来であってもお伝えしながらその時の学びを同時に綴らせていただいております。

綺麗な姿だけを映した投稿スタイルは、「転びながら起きていく過程の部分」が抜け落ち、「ハンドメイドバッグ道」そのものをお伝えするには不足です。

おそらく、恥ずかしい過去の未熟さなどは隠されていることが大半、当投稿ではその逆を歩み、悪い例が良い情報となる可能性に賭けています(^-^)。