まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

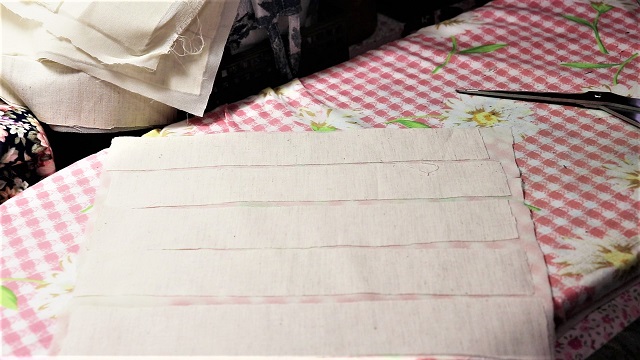

ここ最近のこと、デニム地や帆布などの厚手の硬い生地を縫わせていただくお仕事がございました。

今までにはハンドメイドバッグにはめったに使ってこなかった生地。

プチ量産の「エプロン製作」のお仕事をいただいた中で、複数のデニムや帆布を縫っていきました。

その中で美しいステッチを出すための糸調子を工夫する場面がございました。

このたびは、悩まれている方も多いと見ていますデニムや帆布の糸調子の取り方を、実際に美しい糸目で縫えた時にどんな糸調子をしたからなのかなどを、実体験から綴ってまいりたいと思います。

取扱説明書や本ではなかなか詳しく語られることのない難しく解明しにくい「糸調子の深堀り」です。

デニムや帆布はブロードやローンと全く糸調子が変わることをまず肝に銘じることからのスタート

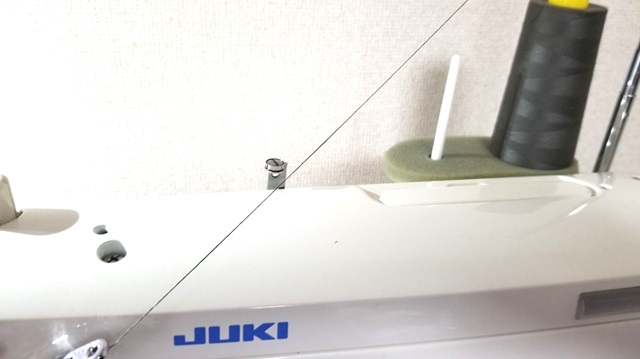

現在、職業用ミシンの「JUKI:シュプール:TL25」というのを使わせていただいております。

その後の新モデルなどと比較すると初期型の古いモデルですが、一番基本的で好んで使わせていただいております。

職業用ミシンの使い始めは2010年頃。

家庭用ミシンよりははるかに安定感と強さがあり、綺麗な糸目に縫うことが可能です。

その職業用ミシンであっても、デニムや帆布は、何も考えずに縫うと、一気に縫い目がくずれます。

それほどに糸調子に対する難易度がある生地なのです。

糸調子ダイヤル:ブロードやローンは1.5-2くらいで整います。デニムや帆布は2.5-3くらいと決めています。

糸調子ダイヤル:ブロードやローンは1.5-2くらいで整います。デニムや帆布は2.5-3くらいと決めています。

どんなふうにくずれるかというと、ブロードなどと同じ調子でセルヴィッチデニムを縫った時に、もさもさと下糸がループを作ってしまうことがありました。

このことは、上糸の糸調子が悪い(緩すぎる)ということに導かれ、上糸の調整をするわけですが、それにしても、2-3の間の2.5くらいまでにしています。

これ以上絞めても、このダイヤル周辺だけに影響するような感じに見てとれまして、訳が分からなくなっていた時期もありました。

そして、次の事に気づきます。

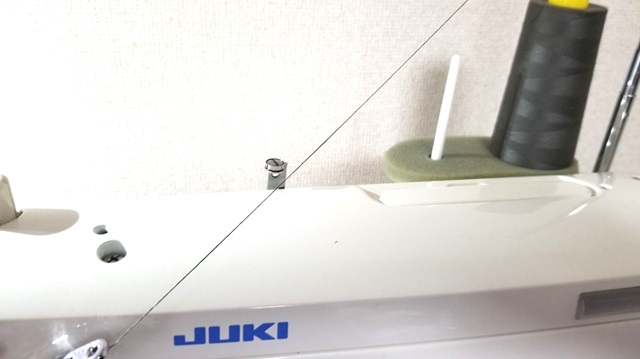

スパン糸でも糸案内にフルに通す:取説では真ん中を開けますが、フルに通すことで糸が全体的に絞まるよう。

スパン糸でも糸案内にフルに通す:取説では真ん中を開けますが、フルに通すことで糸が全体的に絞まるよう。

これも大切。この時にピンと糸が張っているべきで、縫い始めたるんでいると糸調子に影響します。

これも大切。この時にピンと糸が張っているべきで、縫い始めたるんでいると糸調子に影響します。

たるんでいた場合に縫い始めに上糸を針穴から引っ張ってこのようにまっすぐなラインにしてみることも実際に効果がありました。

このことは、説明書にはありません、新しい発見でした。

そもそもデニムを職業用ミシンで縫う設定など想定されていないこともあるかと思います。

が、実際職業用ミシンでデニム製のお品を縫っていくわけですから、ある意味型破りの行為となりますが、可能なのです。

これは、デニムを縫う時に、時によってテトロン糸を使う場合ももちろん同じ。

糸調子ダイヤルを4などに絞め過ぎはあまりやりたくありません。

それよりも、糸案内に全穴通すことをスパン糸の30番糸でやるという行為でひとまず少しの効果が実現。

そして、下糸は基本的なボビンの吊り下げの時の鈍く下がっていく感じ通りに調整しておきます。

下糸の調子を常識外に締めすぎ・緩めすぎはかえって良くないようです。

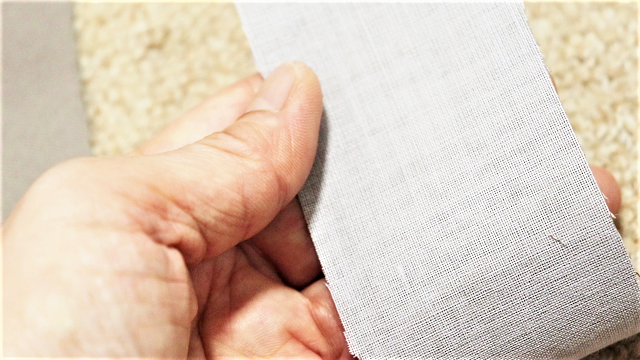

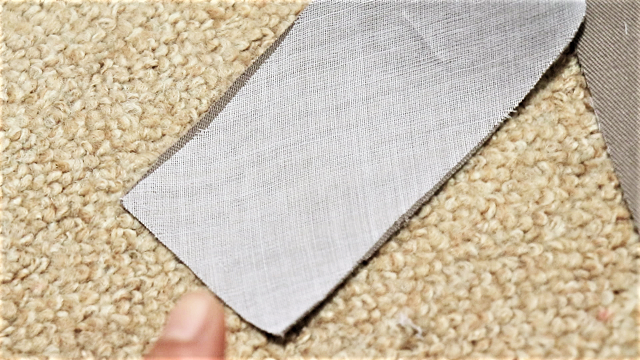

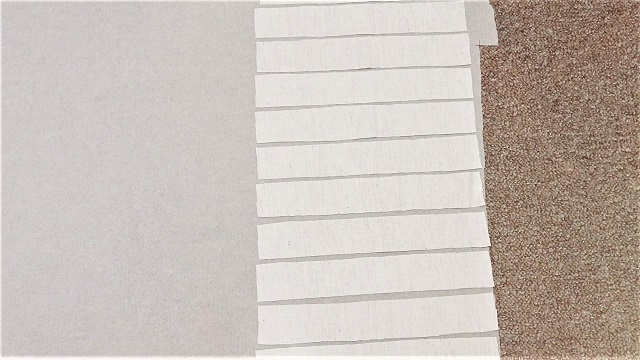

糸調子ダイヤルを2.5-3で、糸案内にフルに通した30番スパン糸で縫ったセルヴィッチデニムの縫い目の結果の具合は合格

そうして、糸調子ダイヤルを2.5に、糸案内にフルに通した30番のスパン糸で縫った結果は、こちらです↓。

綺麗に目が出ています。裏側にも同じように出ていますので合格。

綺麗に目が出ています。裏側にも同じように出ていますので合格。

糸ループを作ってしまっていた時とは雲泥の差。

糸調子の大切さも、こういった極端な生地を縫う時に深く知ることになります。

いつもブロードとかローンのような薄手~中間の厚みの生地を縫っている場合はなかなか意識しなくてよいことなので気づかないことが多く、こういった経験は特別です。

この縫い目こそが綺麗な良いお品ができるかの明暗を分けると思っておりますので、とても重要なポイントになると思います。

ところで、糸屋さんに糸調子をご質問した時のエピソードをご紹介しておきたいと思います。

その時は、もっと太い糸の20番糸を帆布11号にステッチするという状況でしたが、「下糸だけを60番などの細口糸に替える」という案だそうです。

糸屋様の素晴らしいアイデアだと思います。

ただ糸の迫力は番が大きい(細い)と薄れ、両面で均一ではないということが起こりますので、見栄えも考慮しながら引用されてみると良いと思います。

両面が均一が徹底なので糸屋様の方法は実行していません<m(__)m>。

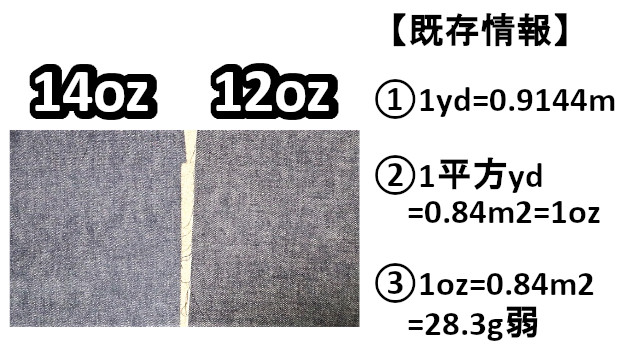

糸調子が難しい理由は、厚みではなく生地の密度の高さ、「ナイロン/100%撥水加工生地」も薄手ながら糸調子が難しい意外

糸の太さや生地の厚みだけではなく、織り目の硬さこそ見逃してはならない点です。

デニムはその点すべてを兼ね備えた生地。

密度もぎっしりで硬く、しかも綾織りですので、帆布よりも幾分かデニムの方が糸調子が難しめだと思います。

そして、意外なのは、比較的薄手のナイロン/100%の撥水生地なども、硬くで密な織りなので同じようなことが起こりました。

厚みなど特にないナイロン/100%で糸調子の異常な不具合が起こったことで、当時は随分混乱し大騒ぎしました。

しかし、今になって分かることは、反対に肉厚であっても織り密度が粗ければ糸調子は取りやすかったりするということもあるのです。

厚みが糸調子を決めているわけではなく、むしろ「生地の織り密度」であるということです。

あとがき

今回は、こんな感じで、実際に体験してきた調整のコツのようなことが幾分かクリアになってきたのでご紹介しました。

とにかく、せっかくセルヴィッチデニムで作るバッグ作りなどを夢見ながら頑張っているのに、糸調子が取れなくて悩んでいる方、心より応援致します(^o^)丿。

この度の事を是非一度同じようにやってみてくださいませ、そして、実感しながら糸調子の深堀りをして製作技術の「肥し」としていって下さいませ(^-^)。