まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

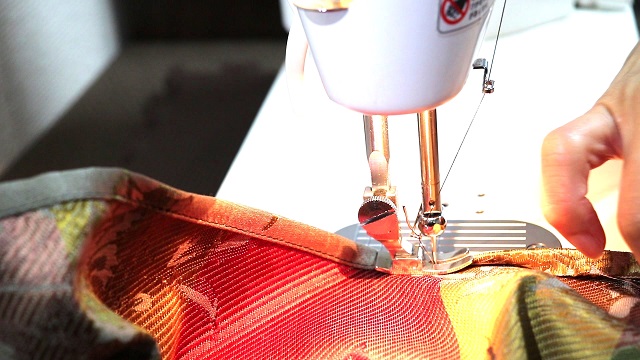

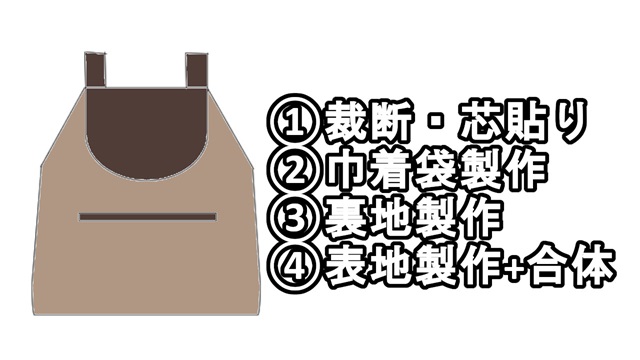

現在「インテリア収納袋」を作る企画としまして、比較的短い時間(およそ3時間程度)でインテリア専用のバッグを連続製作しております。

長い期間そのままになっていた生地在庫の一掃の目的と、存分に柄の素敵さを広い面積で味わえる、容積とおしゃれ度重視のバッグ作りへのシフトをしてみたのですす。

在庫を残さない方向ということで生地をめいっぱい使う方法に見合い、これまでの外出用に特化したバッグとは違った柔軟さも生まれています。

必要な時だけ、畳んで収納してある引き出しから取り出して使うという融通があり、室内でただ収納するためだけの入れ物となることで傷みが少ない長持ちなバッグになると見ています。

実際に昔のバッグをいつまでも保管している経験もありますので、おそらく長年の持ちに関しては確かなことだと思います。

このたびは、このシリーズの製作の3点目になりまして、縦長のトートバッグを作ります。

比較的大きいサイズの縦長は、「くったり」となりがちでそんなところをハリコシある裏地とのコンビでバランス良く工夫していきます。

では、どうぞご覧くださいませ。

表地も裏地も同じ形の薔薇柄の相性と、元はステージ衣装のようなワンピース向けの服地である共通点を持ったコンビ

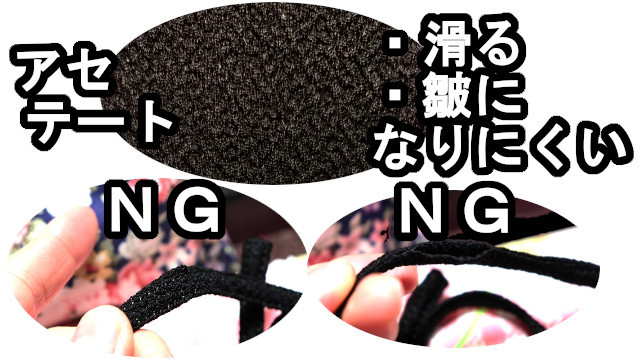

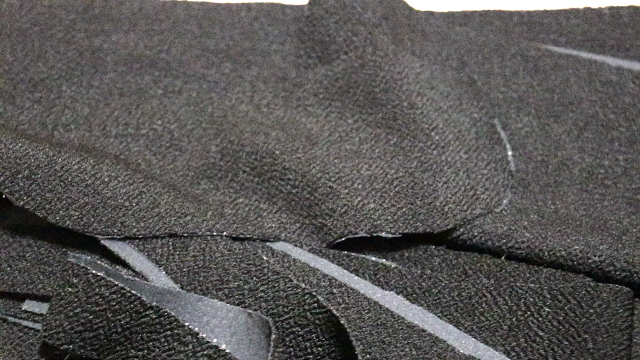

このたびの生地も凹凸感がある生地なのですが、いろんな凹凸感の表し方がある中の1つとして「フロッキー」という素材があります。

ベースの基布の上にまるで貼り付けたような(実際に貼り付けるというようなことに値する構造)凹凸感です。

シックなシルバーグレーx黒、この無彩色感がまたクールです。

裏地の前面側と後ろ面側とでツヤが違いますが、奥の方、裏を向けてしまいまして、間違えております<m(__)m>。

手前のツヤのある方が表で本来の向き、奥の方は逆サイドに接着芯を貼ってしまい、ツヤの出方が違ってしまいました。

カラートーンがちぐはぐになって映ってしまい失敗ですが、接着芯が貼り付いてとても剥がせませんので、やり直しせずに作ってしまいました。

そこで、一度中途半端に上の方だけ施したピンタックを外しまして、上から下まで四つ角すべてに入れ直していきました↓。

あとがき

背丈にも関係するので、あまり縦長のビッグサイズは万能とは言えないこともありますが、横長にはないスタイリッシュなかっこよさがあります。

こうして、出来上がって思うことは、縦長は、ほぼすべてにピンタックが入っていた方が必ず素敵になるという結論です(^-^)。