まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

生地を選び生地の表地と裏地の組み合わせを考える時間、ハンドメイドバッグ製作者にとって至福の時です。

バッグが完成する前の、柄が広々と配された美しさを100%で感じ取れる段階なのです。

この生地のままの美しさをいかにして完成品(バッグ)に継承できるのかということを意識するようになりました。

良き完成品にならなかった場合は、最初の段階の素敵さを仇にしてしまったと思うことがあります。

このたびは、現時点での製作予定の生地を複数ご紹介しながら、グループに分類して、より生地の性質や存在を大きく見てみる回としたいと思います。

当ブログ記事は、最初の投稿の2019.08.11からおよそ5年半後の2025.02.02にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

ここに登場のすべての生地は、その後の製作でバッグに作られていきました。

多くが失敗を伴った未熟な期間だと今思えばそう振り返ることができますが、どれも2019年でしか出会えなかった貴重な生地、ほとんどが2025年では見つけることができません。

では、ピクチャレスクの視点で分類をしながらご紹介してまいりたいと思います。

すべての生地に、細かな混率や原産国の情報がありますので、そういった点にもご注目いただければと思います。

たとえ無地でも織柄やミックスカラーを選択、「ジャガード」「マルチカラー」がキーワードのハンドメイドバッグ生地集め

左上から時計回りに詳細を記載します↓。

①インテリアジャカード(うろこ柄)、綿/100%、トルコ製。

②ジャガード(暖色系大花柄)、綿/55%、ナイロン/45%、イタリア製。

③ジャガード(黒xゴールド薔薇柄)、ビスコース/70%、ポリエステル/30%、イタリア製

④風通ジャガード(グリーン系ボタニカル柄)、ポリエステル/75%、絹/22%、ナイロン/11%(全体で100にならないため、生地屋様の記載間違いだと思われます)、イタリア製。

⑤ジャガード(シルバーグレーxピンク丸花柄)、ポリエステル/100%、イタリア製

⑥インテリアジャカード(原色系花柄)、綿/100%。スペイン製。

①ちりめんジャガード(グレーxエンジxモカ花柄)、ポリエステル/100%、日本製。

②つむぎシルクプリント(黒地xブルーグレー小花柄)、絹/100%、日本製。

③エスパンディーニットプリント(白地赤小花柄)、ポリエステル/100%、日本製。

④スエードプリント(濃ピンクx黄緑薔薇柄)、ポリエステル/100%、日本製。

⑤サッカープリント(黒地xセピア薔薇柄)、綿/100%、日本製。

⑥paper printed(ライトグリーン地xマルチフラワー柄)、ポリエステル/100%、日本製。

左から順です。

①ジャガード(インディゴ)、綿/100%、日本製。

②バティック(ピンクxグリーンx黒マルチカラー)、綿/100%、タイ製。

柄の外枠が必ずゴールドの線で囲われたこの作りは、「バティック:ろうけつ染め」の特徴です。

左から順に行きます。

①インテリアジャガード:フィーユ(カーキグリーン)、ポリエステル/100%、日本製。

②ジャガードプリント(カーキグリーンxオレンジ)、ポリエステル/100%、日本製

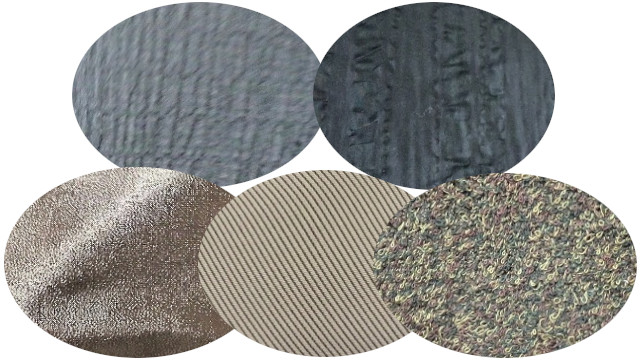

左上から時計回りにまいります↓。

①フクレジャガード(黒)、綿/97%、ポリウレタン/3%、日本製。

②塩縮プリント(黒)、綿/100%、日本製。

③パイルニット(カーキグリーン系ミックス)、綿/100%、日本製。

④合繊無地(キャメルベージュ)、ポリエステル/100%、日本製。

⑤クリスティーヌ(ゴールド)、ポリエステル/60%、メタル/40%、日本製。

あとがき

生地の状態の時にも画像や動画でできるだけユーザー様にもお伝えするようにはしていますが、生地の状態をじかに味わうことはバッグの製作者しかできないこと。

十分に眺めイメージしながら楽しませていただく部分は作り手としては必要な時間であり、バッグを作る者にとって大切なことです。

そうして、味わわせていただいた良き心地と引き換えに、良質で素敵なバッグを全力で製作していくのでございます(^-^)。