まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「ブーム」とか「流行」などといったキーワードがこれまでのファッションの根幹を支えてきたような気がします。

それがここ現在に至っては、流行中心のあまりに短か過ぎるサイクルが崩れつつあり、流行は無くても良いのではないかというような考えにまで至っております。

その材料である生地にも流行というものがあるのでしょうか。

あります、理由は流行のあるお洋服の材料だからということになります。

とはいえ、手作りの方ばかりが集まる生地屋さんにおいてはそれほど流行の波に乗りたい方は多くはないように解釈しております。。

というのも自作というところが流行のある量産品とは対極にある製作だからでしょうか。

そんな風に見ていた中で、珍しく複数の生地屋様の店頭でも生地の流行を見た気がしている素材が「モアレ」。

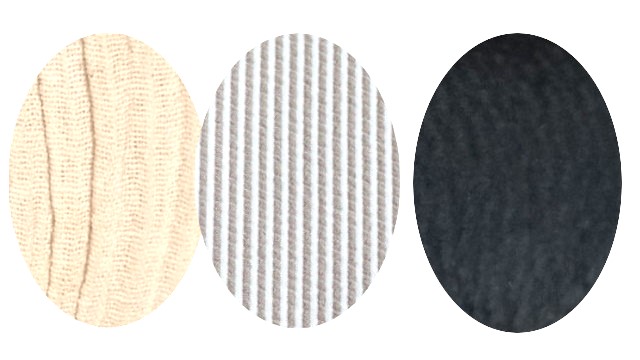

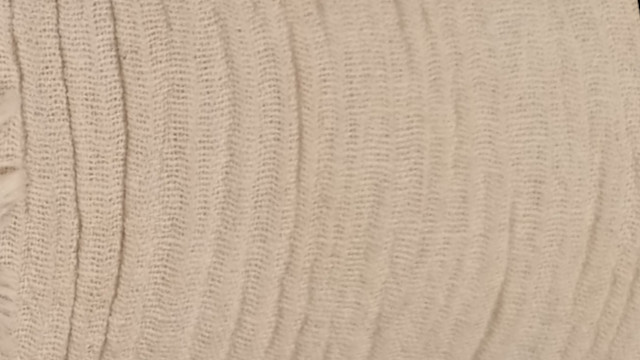

凹凸感があり、高級感もあるうねりの柄が入った「モアレ」の構造と、ジャガードとのコンビで実際に入手した生地の写真を見ていただきながら「モアレ」について深堀りしていきたいと思います。

「モアレ」とはどんな生地なのかを深堀りしました

そもそも名前の響きがエレガント♪。

見た目の木目調とも、ウエーブとも言える柄が素敵な生地です。

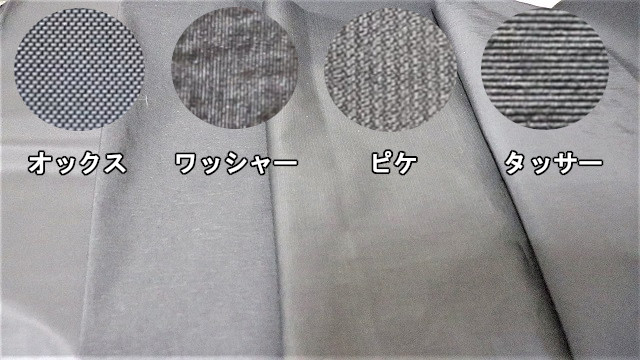

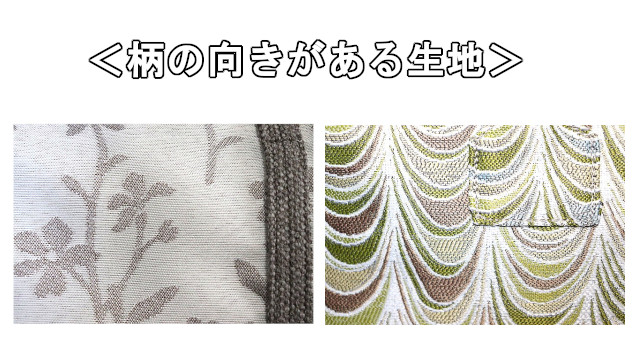

「転写」というプリント加工の1種なのですが、「モアレ」単独よりも、「ファイユ」や「グログラン」といった横畝(よこうね)の織りがベースの生地と一緒に組み合わせると素敵に柄が浮き出る効果もあるようで、実際に見たものはすべて横畝が入っているモアレでした。

モアレは、ここ数年急浮上したので新しい生地なのか。。と思いきや、いやいや昔からある定番とも言える生地だったのです。

手持ちでよくお世話になっている本、「洋服地の事典 -サンプル生地つき- :田中道一 著」を開きます。

学校の教科書のような、資料のような、実際に生地サンプルが丁寧に貼ってあることに大変驚く本。

昭和56年発行(1981年)の今から40年程も前の昭和の真っただ中の本です。

しかし、その内容は驚くほど定番です。

基本的な今でもずっと健在の生地達がぎっしりとリストアップされています。

もし、生地を1から学びたい時にもとてもベーシックであり、役に立つ本であると思い、時々開いて目を通すことをしています。

この昭和の本の中にも、ちゃんと「モアレ」が掲載。

「加工生地」というコーナーです。

少なくともこのころには生み出されていた生地であるわけです。

モアレのあの木目調のうねりは、もともと畝(うね)のあるピケのような生地をベースに後加工してできる柄になります。

生地はニットでなく織物がベースで行われます。

加工用のローラーには、横に走った線が彫刻してあり、加熱したローラーに畝の入った織物生地を通すことで、その線の段差による柄ができる、それがモアレだということです。

もともとモアレというのはフランス語。

「ローラー」とか「段差」というのがこの加工のポイントになります。

実際に出来ていく様子を見れていないのでイメージが湧きにくいですが、以前あれが、もともと織柄(ジャカード)だと思っていたので、そうではなくて、後加工のプリント柄だったのです。

後加工の種類には、他にプリーツとかフクレなどが思い浮かびますが、またこのモアレはそれらとは違った種類の後加工です。

モアレ織ではなく、モアレ加工という言い方が、実際の作業に相応しい呼び方になります。

流行っているような生地をハンドメイドバッグにあえて使わない方針

なかなかのへそ曲がりです。

少し流行っているような感じがするとそれには手を付けないという動きをしています。

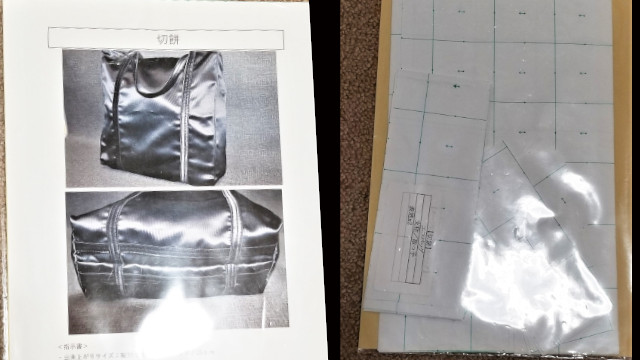

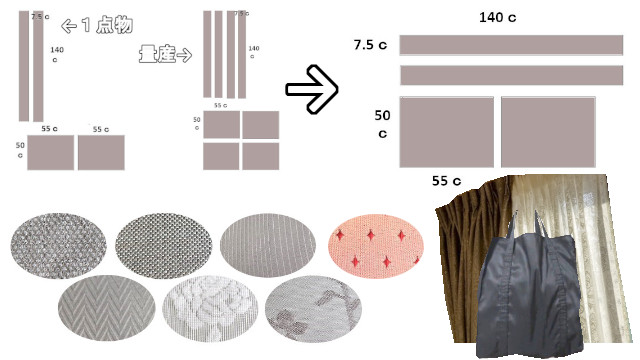

ハンドメイドバッグにはモアレは一度もお作りしていないですが、モアレという名前ではなかったけど、これがそうかなと思う生地が1点のみ発見されました。

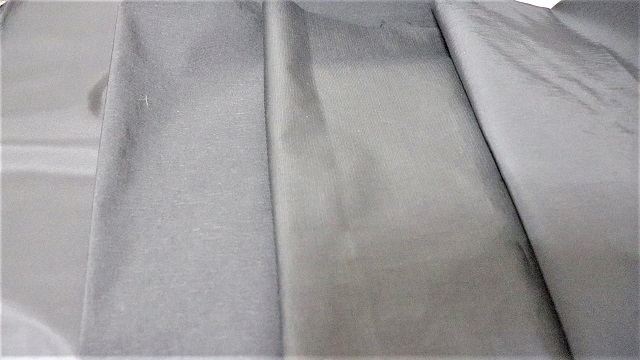

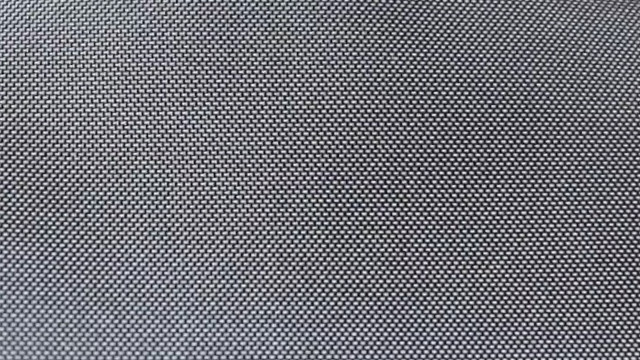

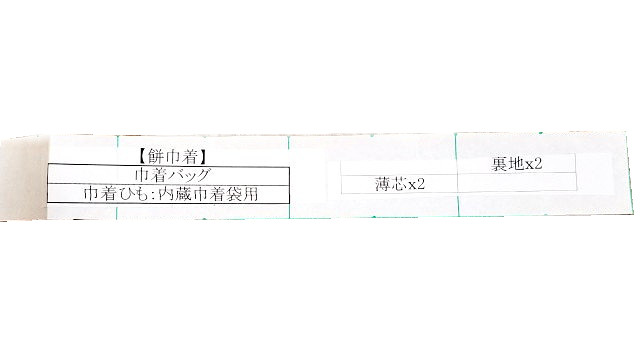

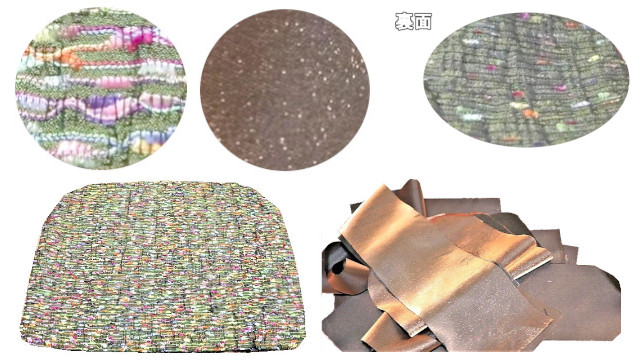

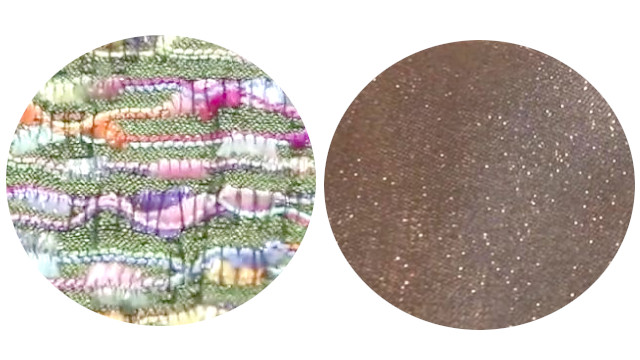

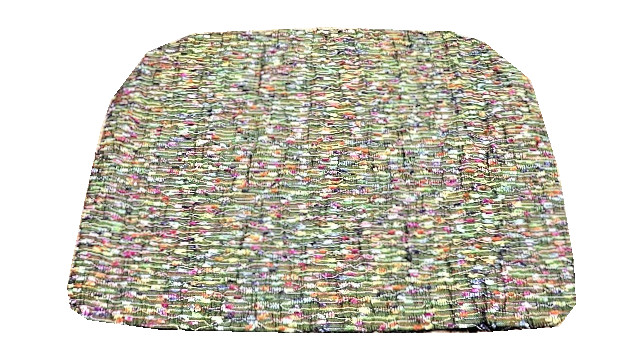

裏地に使おうとドットジャガードが気に入って、これにモアレ加工もしてあったという生地が見つかりました。

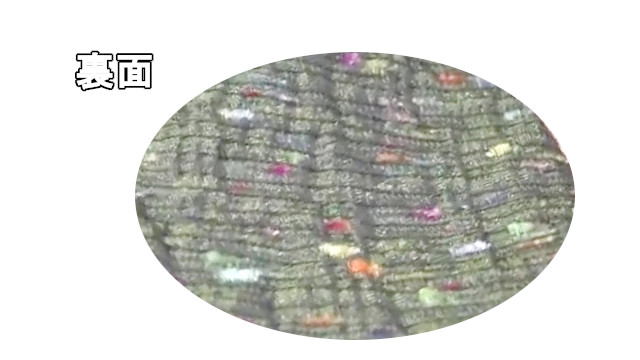

ごめんなさい。映し方の向きが縦横反対です<m(__)m>。

生地名は、ジャカードテーブルクロス、綿/57%、ポリエステル/43%、日本製です。

モアレという言葉は使われおらず、ドットジャカードが主流みたいに名前が付けられていますね。

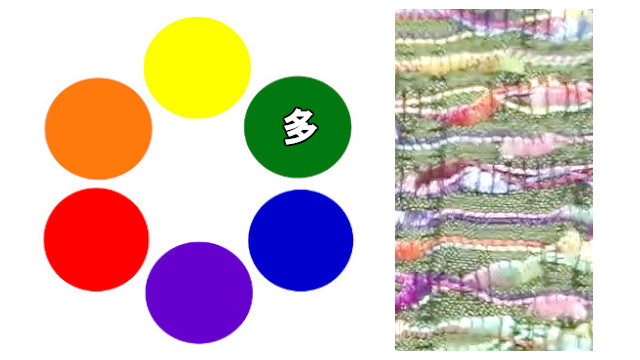

もともと畝の入ったベースにドットジャガードも入りモアレ加工もありと複合型で賑やかな生地だと見ることができます。

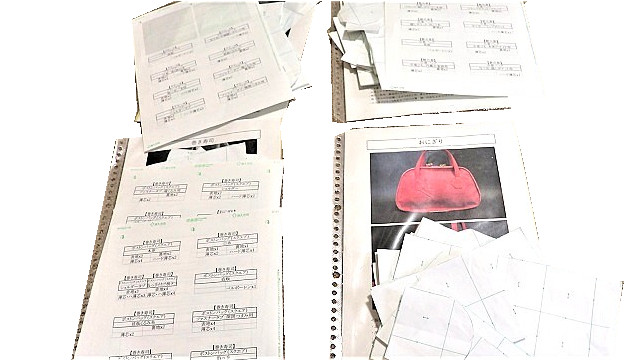

こちらの生地は、<はぎれ>のカテゴリーで投稿の【655】の記事で、「壁掛けメモホルダー」を製作しています。

「モアレ」は全体的に厚みのあるごわごわした素材感であることが多いです。

よって、カーテン・クッションカバー・バッグなど生地が丈夫な方が良いアイテムには向くことになりそう。

当初、バッグの裏地に使おうとしていたのですが、表地のニットに馴染まず、「壁掛けメモホルダー」に使おうとなった経緯がありました。

あとがき

このモアレという生地がなぜここ数年急浮上なのかきっかけがよく分かっていません。

ただ間違いなく、これまでよりも風格を表している生地のように見える1素材でしたのでこの度ご紹介致しました。

好むフクレ加工などはまだまだマイナーな存在。

今後の生地の発展の中で、後加工技術というのはもっといろいろ出てくるであろうとある書物で拝読。

しかし、アパレルのニーズが少ないとこういった生地もなかなか出番がないものです。

「モアレ」も昔からあったことはあった生地でしたので、まだ多くの人に知られていないトラディショナルな素敵な生地も他にも多く存在しています。

生地が好きで多く実際に取り扱うことも多い者ができることをこのたび発見。

昔からあるが、まだ多くの人には知られていなかったり、世代が大きく変わって、おばあちゃんはよく知っているけど、孫は初見だったりする魅力的な生地をお伝えすることを今後も続けてまいりたいと思います(^-^)。