まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ミシン縫い作業において、通常下糸のボビンは、上糸のコーンから巻き取る作業をします。

この時にストッパーが作用し、自然に止まるところがボビンにフルに巻いた状態です。

あの全体の長さってどれくらいなんだろう。。

一度はそんなことを考えるものです。

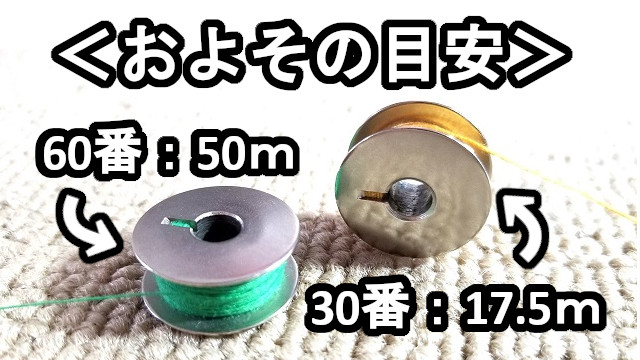

ありがたくネット情報を拝見しました予測をされた方の見解からは、「60番糸でだいたい50m」だと見ています。

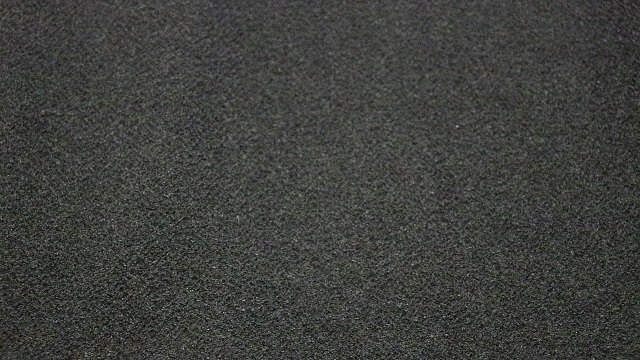

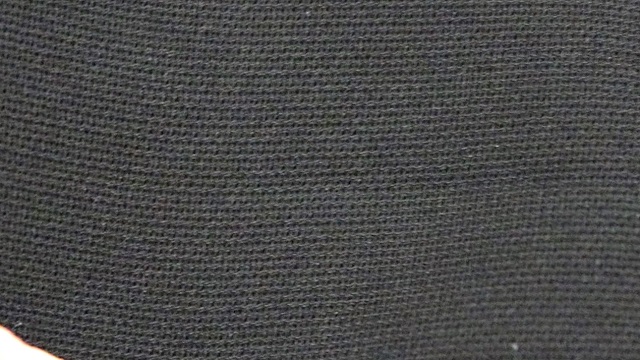

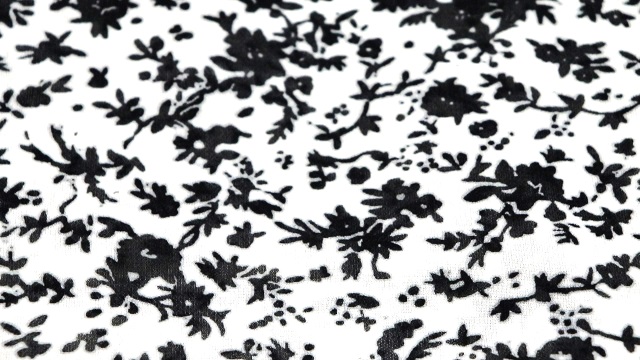

30番糸をハンドメイドバッグに使用していますので、この糸の太さの違いはなかなかのもので、60番で50mであれば当然少ないm数しか巻けないことになります。

このたびは、実際に30番のスパン糸のボビンにフルに巻いた糸を測る実験をしました。

単純計算の「60番で50m→30番で25m?」を遥かに下回る結果に大変驚きました。

しかし、それでも量産品でよくある削減(使用糸の分量や作業の分量をそぎ落とすこと)を決してハンドメイドではするべきではないというメッセージをここに綴りたいと思います。

60番糸でだいたい50m周辺という情報から、30番の場合はどれくらいなのかをリアルに実験、スパン糸とテトロンでも違う巻きm数

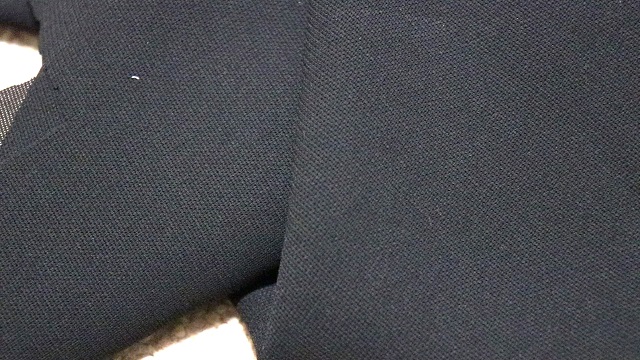

細い糸はたくさん巻けますので当然60番のグリーン色のボビンの糸の方が分量は当然多いはずです。

まずネット情報の複数の見解を拝見したところからの予測では、だいたいスパン糸60番で50m、比較実験としまして、スパン糸30番で実験をしてみました。

単純計算では、「60番と30番でちょうど数値が1/2、50mは同じく1/2の25mになるのか?」とまず考えます。

しかしながら、実際の実験では、30番のスパン糸で17.5mの結果が出たのです↓。

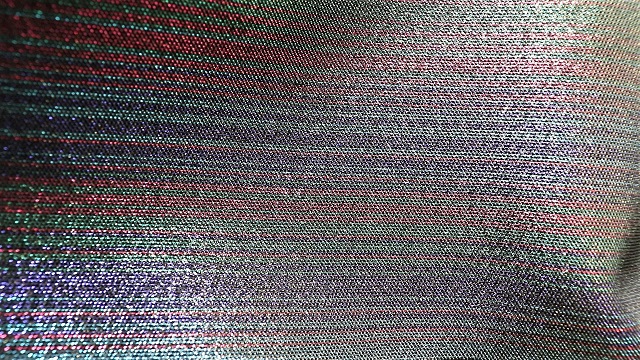

同じスパン糸でもメーカー様によって違いがあるでしょうし、テトロンの場合は、細いのでボビンを巻き切るまでの秒数が長いことでテトロン糸の方が長いm数巻けていると予測します。

随分30番ともなると随分糸の線径が太いということを、この少ないボビン巻数の数字からも実感できます。

原価表に入れ込む糸の見積もりは常に200m使用までの範囲と仮定の一律で¥100を入力している

ここで少し余談ですが、1点ハンドメイドバッグを製作する時に、1点分の原価表をそれぞれ作っています。

これは、販売価格を決める際の資料ということと、期末の棚卸の際に原価表の合計の値を引用するからです。

1つの原価表で複数の活用があるわけです。

フォームはいたってシンプル。

商品を自社製造している方は加工賃は会計上は入れません。

請求書などが発生した「仕入」科目を使ったものだけを棚卸資産にリストアップしますので、自作は¥0であるというのが会計上の見方。

しかし、その分販売価格に見積もればよいので、製作者の裁量とお客様のお求めになる価格を考慮して売値を決定することになります。

それで、この原価表の中にも糸の項目を毎回設けています。

ミシンで何かを作るには必ずこの糸の項目が登場すると思うのですが、実際に出来上がったステッチの部分をすべて計って合計しても不正確。

そもそも、縫い始めと縫い終わりのあの糸の飛び出しこそが余分なロスであり、糸の使用度が進行していく大きなきっかけなのですから。。

よって、一律で200m使用する設定をしています。

このたびの場合、原価表には当然上糸の分も入れねばなりません。

糸を1コーン(2,000m巻)で購入の場合の原価は、購入時のm数から何分の1くらい使ったのかなどという見方で、1/10くらい(200m)というざっくりとした見方です。

そうしますと、糸代はよほど最高級な糸をわざわざ調達しない限り「数十円」という原価ですので、毎回計算せずとも、見積もりの固定価格を設定して、常にその分を糸代として入れればよいのです。

ということで、1点のバッグで一律200m使用の¥100を見積もっています。

ちなみに、アパレル勤務の会社員時代の仮原価表の算出の際にも、同じ¥100でやっていましたので、お洋服のコートやジャケットなどの重衣料の分量でこれくらい。

ステッチの量が非常に多い4本ステッチの支柱を設置するバッグを作る者でもこの範囲で大丈夫だと見込みました。

あとがき

附属品の既製品の金属パーツなどは高額です。

それを調達する代わりに糸で縫いを丈夫にするという手もあります。

目指すところは、あくまでも「良質」なお品物である所は変わりが無いのです。

しかも、材料調達の工夫としまして、糸を一度に複数購入のお得なパックでこれまで過去の在庫糸を調達してまいりました。

かつての国内縫製工場の使用糸はこちらもおそらく日本製で非常に良質。

新品で製造された糸よりもかなりお得なので、元々コスパがあるのです。

その分、惜しみなく糸を必要に応じて二重縫い、見えない部分の丈夫さの追求に役立てているのです(^-^)。