まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび、WEB技術の本を拝読、「ランディングページ 成果を上げる100のメソッド:(株)ポストスケイプ 著」です。

2023年に入ってから、遅い取り掛かりではありましたが、「ランディングページ」を作り始めA/Bテストなるものにも足を踏み入れました。

このA/Bテストも当然の事項としてこの本にはよく登場していました。

当然だというのに、今までやっていなかったことがお恥ずかしい限りです。

このたびの記事では、このA/Bテストにもポイントを置き、勘違いしがちなA/Bテストのやり方と本来の相応しいやり方とを比較しました。

そして、1つの最も重要なキーワードを挙げるとすれば「コンバージョン」という用語、つまり「成約」です。

商業にとって、これこそがお客様が行き着いてほしい場所であり、そのための工夫の技術を学んでいるのです。

「コンバージョン」は自社のホームページの中ではどこを指しているのかも当たり前ながら確認すると良いと思います。

コンバージョンのポイントであるにもかかわらず、ものすごく見にくい分かりにくい場所にあったりするならば、最速でたどり着くページであるべきです。

この「コンバージョン」というゴールにどれくらいスムーズにホームページご訪問者様をお連れできるかのあれこれの工夫が100の手法となって紹介されていると考えて下さいませ。

A/Bテストのありがちな勘違い、全く違い過ぎる別物を比較してしまうことは違いを発見できないことに。。1項目だけの違いに絞るところがポイント

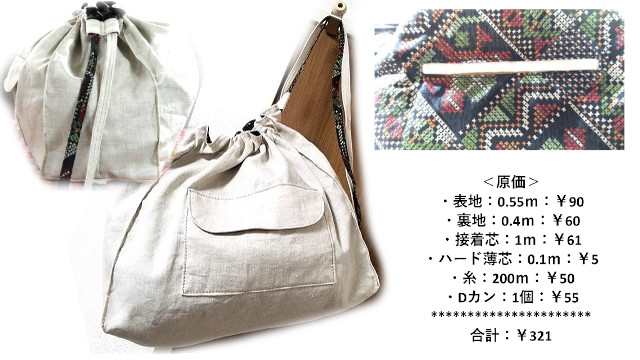

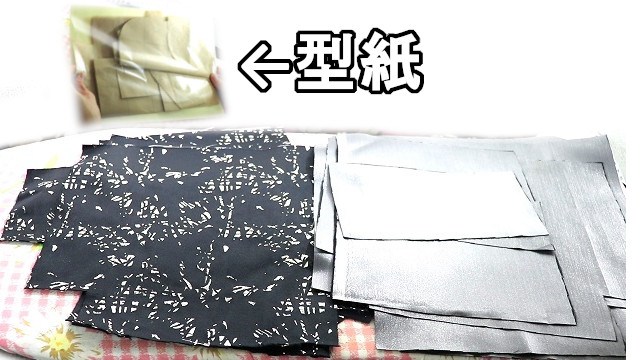

2023年1月の頭で行ったA/Bテストは、少し我流も織り交ぜていますが、ブログの1記事をランディングページそのものに仕立てたものです。

読み進めていただいた最終パートにはレンタルジュエリーのお申込みフォームが設置。

一番最初の入り口は、ジュエリーの着用シーンの素敵さを突然現れる「プチ小説」で表したものであることが独自のアレンジ。

実は、当ブログ記事は、最初の投稿の2023.02.09からおよそ1年半後の2024.11.06にブログ記事の「手直し」でタイトルから見直し綴り直しをしております。

A/Bテストとして2種を比較した2023年でしたが、2024年でCも登場していますので、この綴り直しの通りのCを含めた解説をここからしてまいります↓。

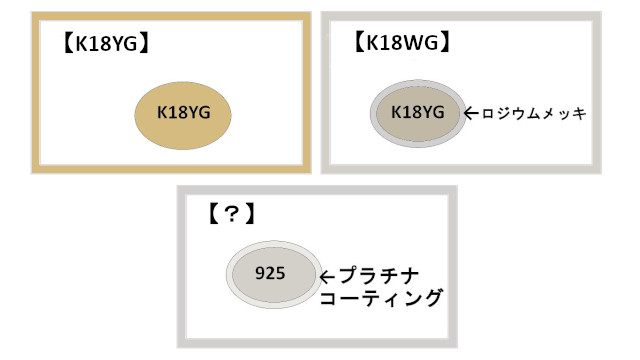

「A」はマルチカラーのジュエリーのセット。職業として使用する主人公はラジオのパーソナリティのお仕事の女性です。

「B」はダイヤモンドジュエリーのセット。友人のホームパーティーに参加するお仕事以外の娯楽での使用のシーンで、こちらも小説の主人公は女性。

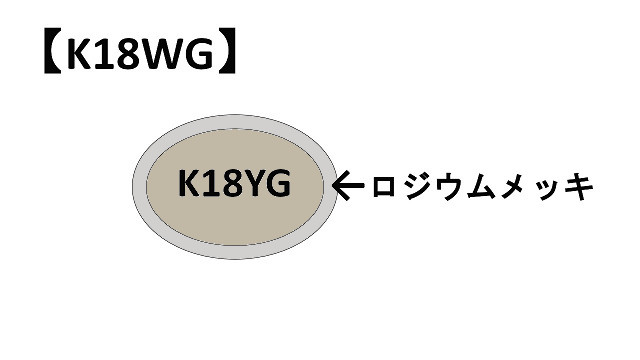

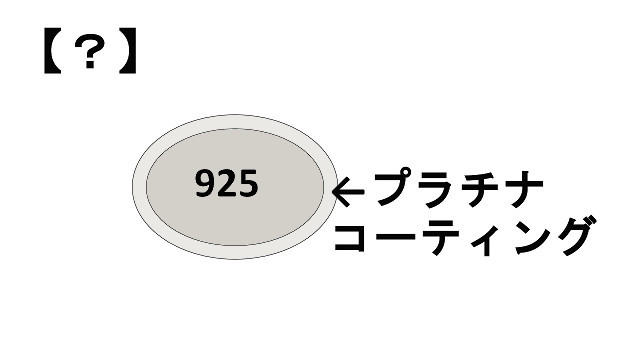

「C」はプラチナのジュエリーのセット。ファッションデザイナーが引退し本当に相応しい自分の道を見つけて引退会見の場面から始まります。主人公は初の男性です。

そして、その小説が途切れるところまで読み進めていただくと、その後は全く一緒です。

ただ、タイトルも変え、最初の小説のシーンも違い、ジュエリーの種類も違うというのは、本来のA/Bテストの1項目だけの違いを付けて比較することからは外れてしまっているのかも。。

プチ小説にすら深く引き込まれるような妙な別の拘りまで持ってしまって、本来何を目的としているのか、小説を書いているのかと思うほどに出来上がってしまったのがCです。

あくまで、目的は「コンバージョン:成約」への到達であるべきなのです。

A/Bテストもわずかな違いだけを作ってひたすら、その差を見つけていくというところがとても地道な作業ながら正解とのこと。

このやり方が今でもずっと引き継がれていることはその効果が絶大だとも言えるからなのでしょう。

「こんな地道な作業もお仕事なのですね!?」と非常に驚きました。

どうしても全く別物のA/B/Cにしてしまったことは私の妙な拘りと固定観念。

正式なランディングページとは言えなさそうなのです汗。

あとがき

100の方法がきっちりと配分良く2ページ分と徹底されているこの本の構造が非常に読みやすいので、是非手に取ってご一読をお勧めします。

いかにも字がぎっしりで読めそうもないと思ったのですが意外や意外、どんどん読み進めていける本。

こういったWEB技術の事を書かれた著者様(この本では会社名になっていました)は、この本の構造でさえも100のメソッドを駆使した読みやすい本に仕立てあげるということをされたのだと思います。

不思議ですが、字も細かいのになぜか読みやすいのです。

ホームぺージというものをお持ちの方というのは、ホームぺージで伝えたいメッセージが色濃くあり、そこへお客様をお誘いしたいはず、事業規模の大小はもはやここでは関係無いのです。

特に異常に専門分野過ぎるということも全く感じませんでしたので、これで基本的な内容であり、最も事業者にとって大切なことの1つであるに違いありません(^-^)。