まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「コロナ」が2023年5月頭にインフルエンザのような部類の病状に認定されたことが大きいです。

新緑の季節も相まって、お出かけする人が増加。

コロナ以来の3年ぶりの海外旅行だとの外国人の方が嬉しそうにはしゃいでいる映像も拝見します。

今や物価が世界の中では低めの日本が「お得感」がある、更に安心な場所であるという信用のもと、多くの外国人観光客でにぎわう様子が見られます。

日本人としては誇らしいことですが、反対に日本人が外国へ旅行する機会も増えていくでしょう。

ただ、外国では世界的物価高のせいでお食事代が高くついてしまうというデメリットもありますので躊躇する一定の人数もあるかと。

とはいえ、旅行全体の出費としては、ほんの一瞬だと考えれば仕方が無いのかもしれなく、それ以上にこれまでの溢れんばかりの気持ちが爆発しているのではと。

遠出の旅には、持ち物の安全性が求められます。

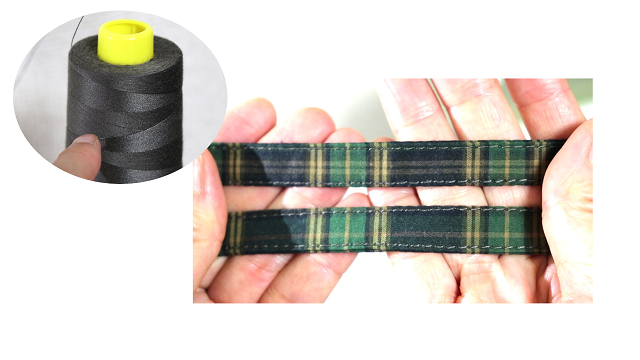

紛失や盗難を避けるために、ハンドメイドバッグを製作してきた実体験から、ご提案できることが1つありまして、ご紹介したいと思います。

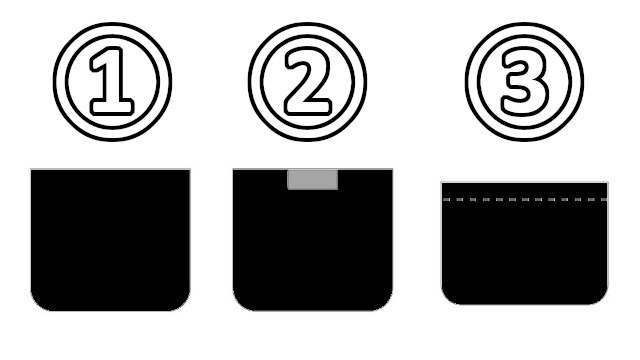

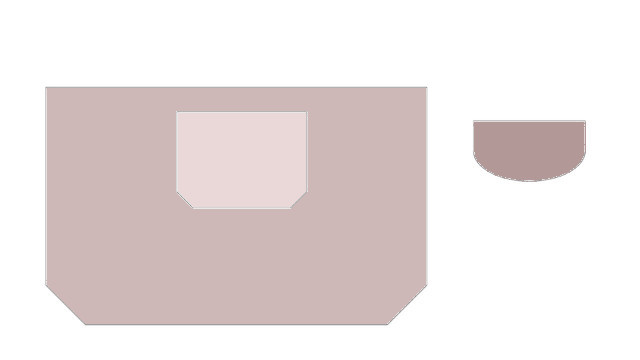

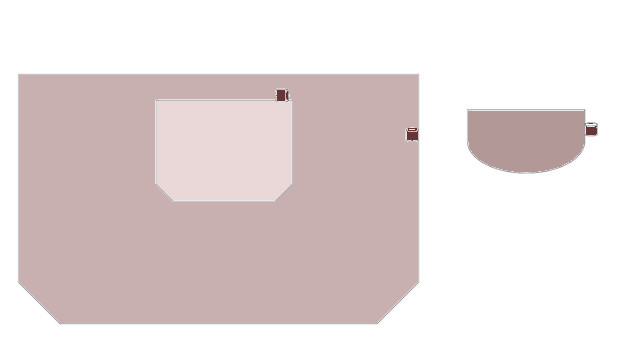

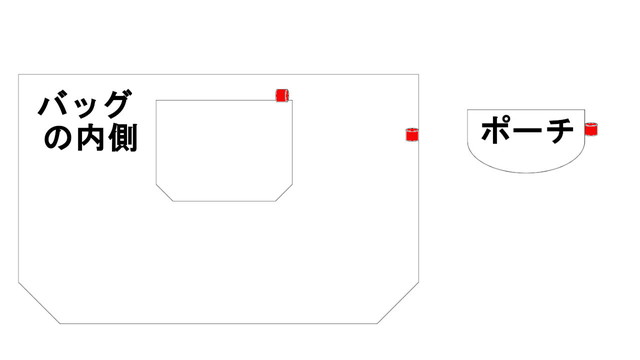

大切な物を入れるミニポーチとバッグにタブを後付け、タブにひもを通し抜き取られないようにつなげることでセキュリティー性を高める案

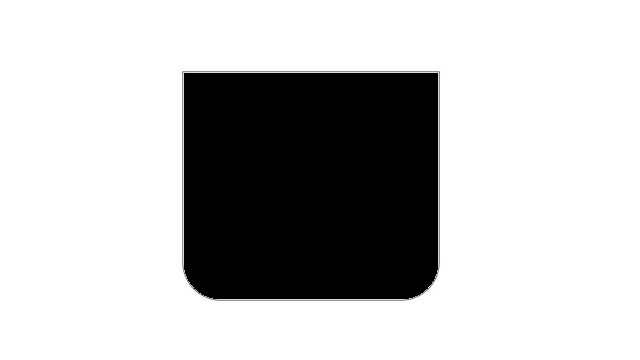

遠出では、この右の小さなポーチが不安です。

スッと抜き取りやすかったり、はずみで飛び出したりする心配があるのです。

そんな不安を解消しセキュリティー性を高めるために1つの案を思いつきます↓。

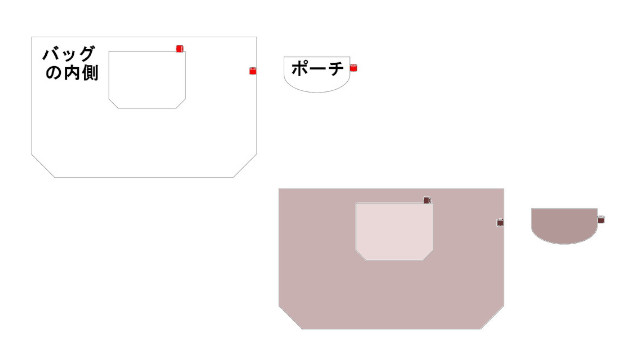

実際は、もしかして困難だったり不可能だったりすることもあるかもしれません。

バッグの内側やポーチも多種多様な作りがありますので、すべてがこのやり方で可能ではないかもしれませんが出来そうかどうかを一度は考えてみることはお勧めです。

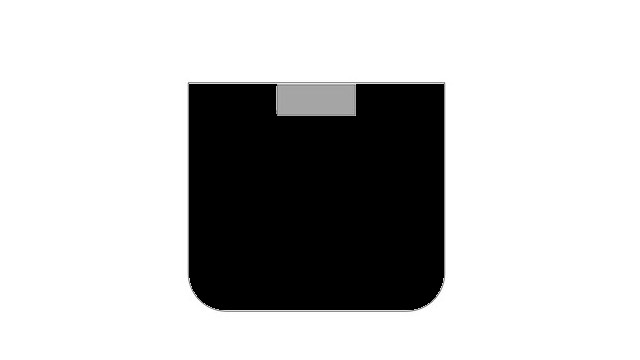

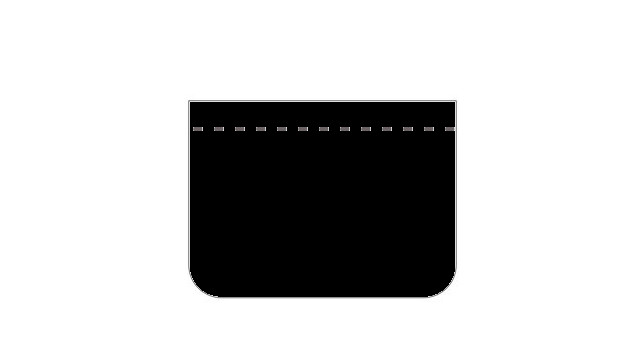

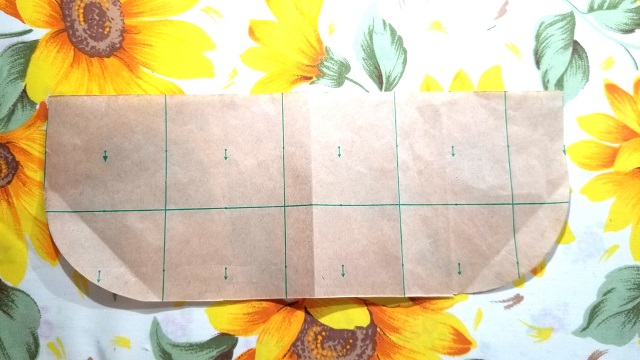

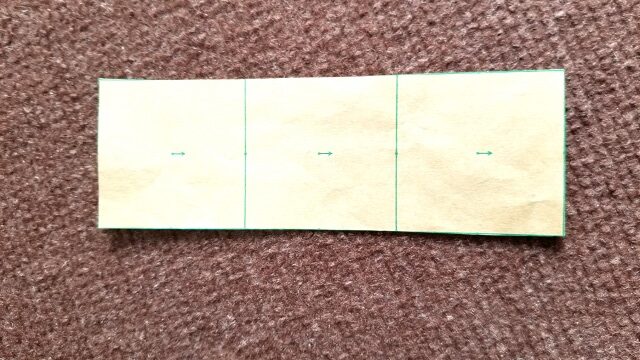

このように、バッグとポーチに互いにタブを付けることがまずはポイント。

そして、その後タブに紐を通したりチェーンを通してバッグからポーチがこぼれてもつながっているという状態を作っていくのです。

あとがき

このたびは、アイデアの図解のみでしたが、出来上がりの商品では「著作権の侵害」を考慮し、このような形のご紹介としています。

バッグやポーチもすべてハンドメイドで作るわけではありません。

もうすでにお手持ちのブランドバッグなどはそれ以上何も策が無いとあきらめがちですが、タブを縫い付ける程度の手の加え方なら、デザインへの影響はありません。

。。とこのように、自分の持ち物を自分ででアレンジすることは無限だと思っていたのですが、ここ最近はブランド様からのメッセージのようなもので自分使いにおいてもアレンジを控えてほしいとの意向があるという情報が。。

ブランディングがユーザーの使い方にまで威力を及ぼしている一場面として、この情報を見逃すわけにはいきませんでしたが、同時に矛盾も感じています。

元々セキュリティー性が弱い商品だったのであれば別問題ではないか。。これです。

こうしたことを反面教師に、ハンドメイド業の者は自分が製作するものに使い勝手やセキュリティー性の配慮を入れていくべきなのです。