まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

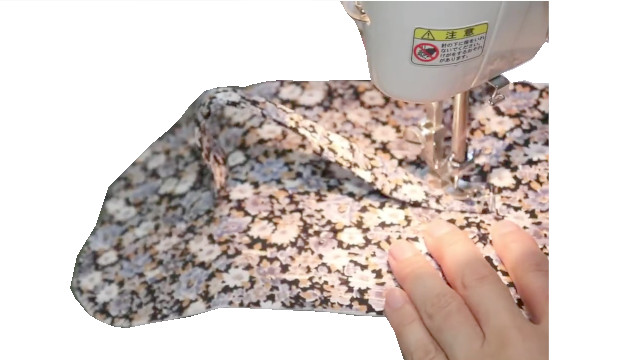

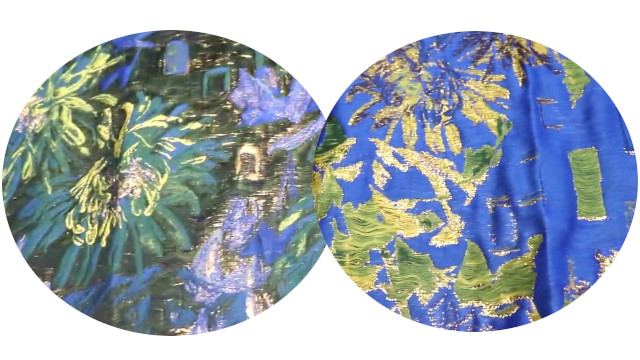

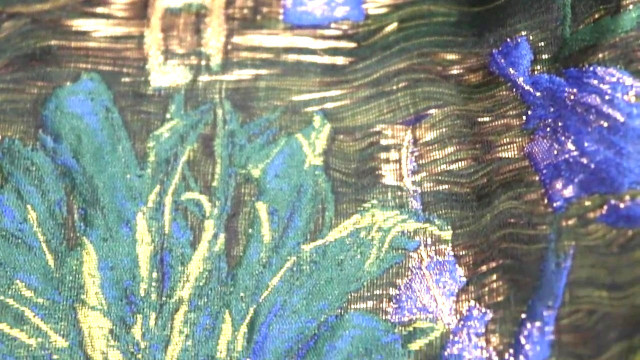

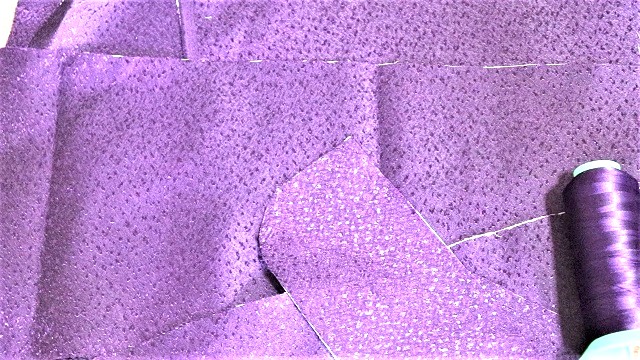

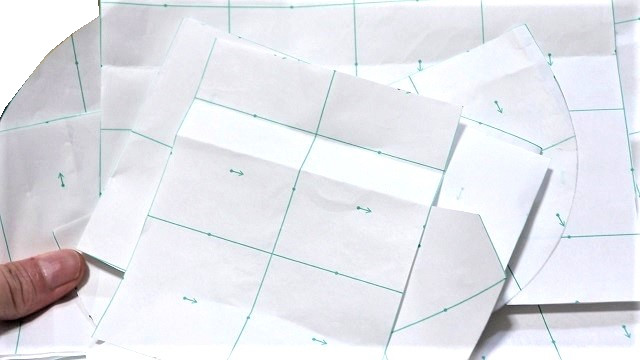

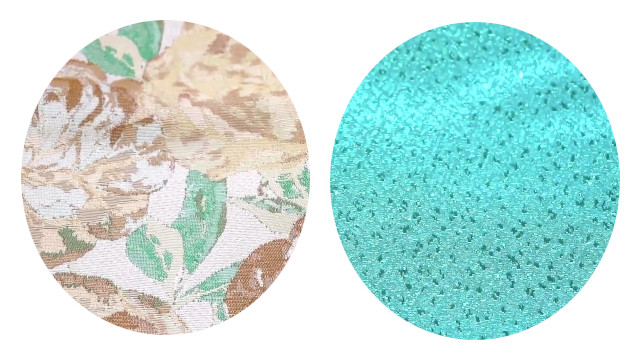

このたびの投稿は、ゴブラン織花柄ショルダーバッグの完成場面、1つ前の投稿【42】の続きとなります。

後半部分で際立つ作業は、「片面ハトメ/アイレットカン」の打ち込みです。

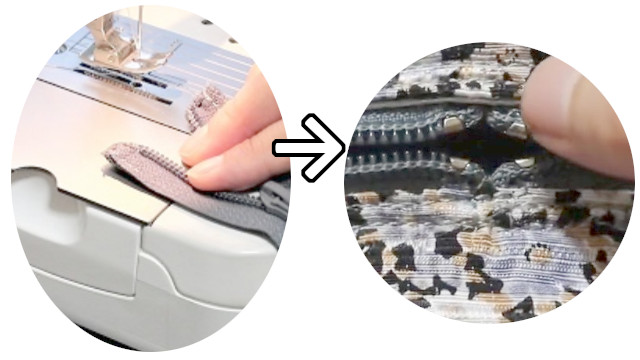

アルミ製パーツに、同じパーツメーカー様製造の「プライヤー」という道具を使わせていただき、打ち台を必要としないタイプの取り付け方のケースです。

打ち台の上に置いて金づちで打ち込んでカシメるタイプよりも少しだけ簡単ですが、パーツの向きを間違えるハプニングを経験。

特にこの、パーツの向きにスポットを当てながら完成までの様子を綴ってまいりたいと思います。

カシメる道具を利用した「片面ハトメ」の打ち込み、ゴブラン巾着バッグのひもホールに共布ひもが通るまで

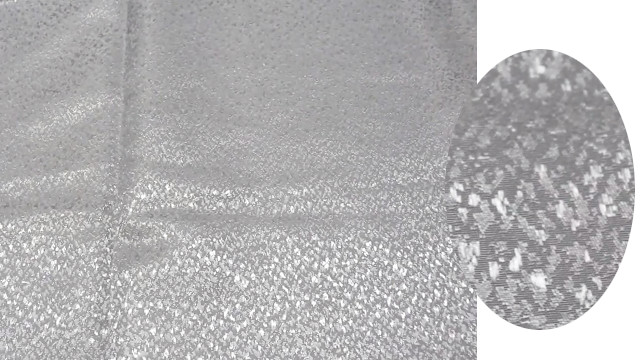

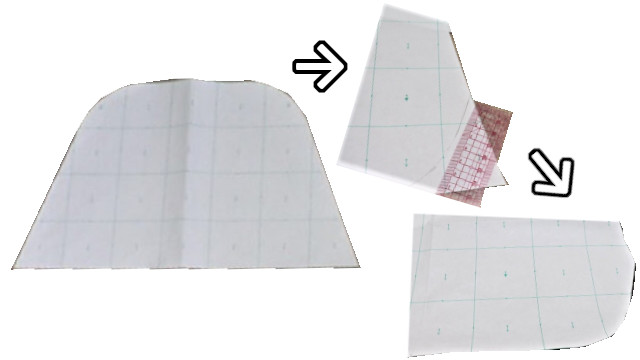

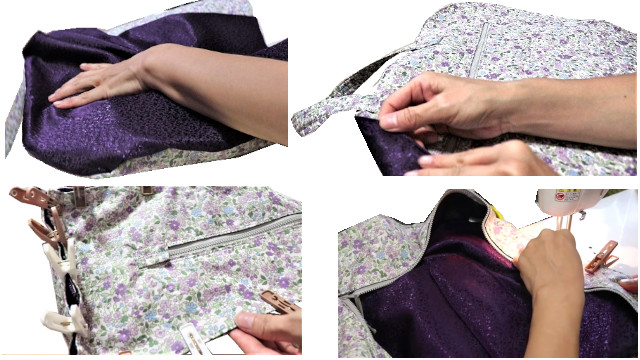

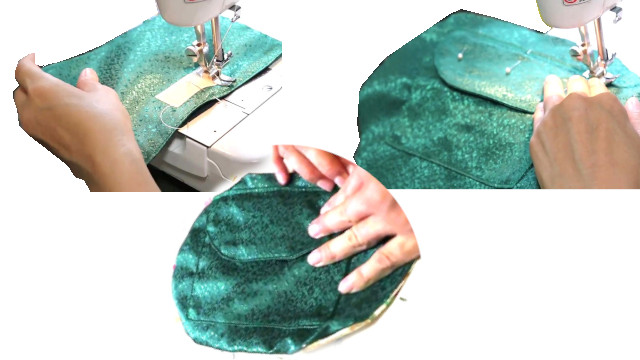

裏地付きトートバッグの取っ手が付いていない状態の完成のような状態からが後半のスタートです↓。

両サイドのハギ目同士の間の寸法は42cm。

アイレットカンを打ち込む位置を均等配分で前後6セットずつの全12セット設置します。

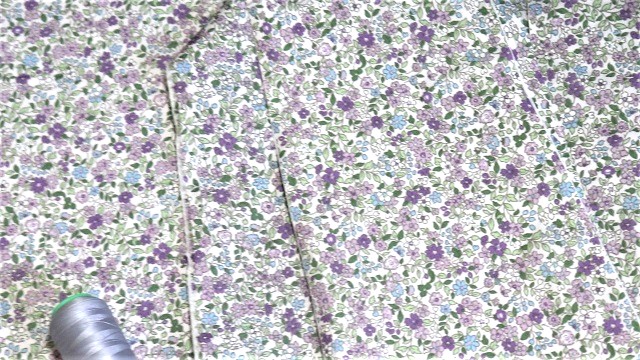

42cm÷6セット=7cm、サイドからスタートして、7cm間隔に待ち針を打ち目印に。。

待ち針の間は7cmですが、打つ場所は待ち針同士の間をとります。

この時に分かりやすく色の付いたペンで印を付けます。

上からの位置は2.5cmで行いましたが、「プライヤー」を挟み込む長さの制限がありますので、幅が足りなくならぬよう深過ぎは禁物。

次に外へ出て、ポンチと金づちを使って直径8mmの丸い穴を開けます。

ダンボールはふんわりしているので、決して敷くべきでは決してないこともポイント、失敗やずれの原因になるのです。

汚れ防止に新聞紙1-2枚程度であれば大丈夫だと思います。

片面ハトメ#23は、内径8mmの「カワグチ」社製、打ち具一式はこのパーツに合わせ、「サンコッコ―」社製、どうもありがとうございました<m(__)m>。

あとがき

手応えとしましては、ゴブランだからこそこうしたパーツにも対応できるものの、ポンチで穴を開けたり打ち込み作業などが完璧なものであるとは到底思えませんでした。

これは生地の種類関係なく、生地に対してこうしたパーツを使用すること全般に関してです。

当ブログ記事は、最初の投稿の2019.09.02からおよそ5年半後の2025.02.12にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

2025年では、こうした打ち込み式パーツは全面廃止、バッグ製作に決して使用することはありません。

打ち込みによるパワーの不確かさが心の引っ掛かりとなって最後まで離れなかったからでした。

この製作後もしばらくの期間、プライヤーを使わない打ち込んでカシメていくタイプにも挑戦していますが、それでも100%の安心感を得られなかったのでした。

金属パーツと言えは、Dカンのみを現在では残しています。

「一切使わない」という極端な選択をするまでに至ったのも、1つずつの種類をこうして体験してきて手応えを正直に確認したからなのです。

20年後にもまだ存在するようなバッグ作りを目標にしている製作スタイルには、金属パーツの外れのせいでその寿命を縮めることが何とも納得できなかったのです。

ではなぜDカンだけは良いのかという点ですが、このパーツは見方によっては完全に別物なのです。

ミシンでの「縫い」の強度に依る点が最も信じることができる点であったからなのです。

その後も巾着バッグはいくつか製作していきましたので、引き続き過去の投稿を「手直し」した定番内容と共にお立ち寄りいただければと思います。

過去の苦い記録も実直に残しながら、必ず「今」の見方も交えてブログ記事をまとめていきますので内容がリフレッシュされた現在の考え方になってお伝えしています。

随分このゴブラン織りの素敵さに助けてもらった「生地頼み」の製作の2019年だったと思います。