まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび、「闘う衣服:小野原教子 著」という本を拝読。

本来「衣服」とは何なのかということの深堀りをする時には是非手に取ってみてくださいませ。

厳しいアパレル業界で今後もお仕事をしていく決意の際に、今一度原点に立ち戻って考えることをする際などにご一読をお勧めしたいです。

この本の内容に関してはご一読の解釈に委ねるということで、当記事では「衣服の装い」をもっと重視するべきではないかという投げかけ的な内容になります。

時々「服には興味なし」という方がいらっしゃいますが、実はその「意志表示」こそ「衣」の神髄なのではないかと思うのです。

人間が服を着る生き物である以上、切っても切れない縁のようなものなのです。

人間である以上衣服を纏うことは平等に与えられた事項、同時にその人間の「人生」さえも現れてしまう自明は軽視すべきではないことを物語る

アパレル業界に携わっているほどの大のお洋服好きの方、ファッションには縁がないなどと敬遠している方、すべてが同じラインに立っているのが「装い」です。

お洋服に興味が無い人の場合を考えてみると大変分かりやすいです。

究極な大の洋服嫌いの方の例。

お洋服選びにあれこれ悩むことさえわずらわしく、そこに大切な時間が奪われることさえ苦痛。

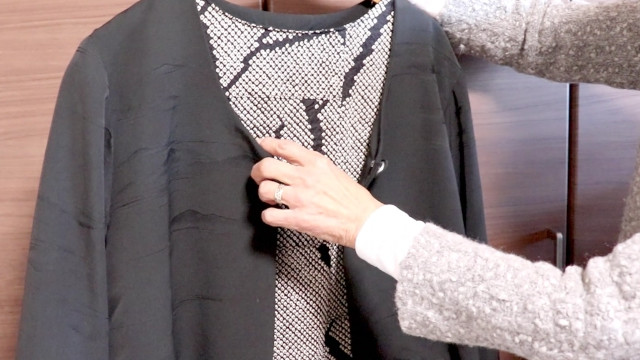

よってお洋服は真っ黒Tシャツとデニムと決めている人がいたとします。

ではこの人がお洋服によって何も表現していないのでしょうか。。

いいえ、十分に意志表示とメッセージを伝えていることになります。

お洋服以外の事へ「情熱」を費やしたいためにお洋服にストレスをかけないミニマムさが現れた立派な「表現」なのです。

サイズ展開とカラーのくくりでグループ分けされた大量生産のお洋服は、「ファストファッション」そのものです。

この製造形態で作られたお洋服は同じ物を他の大勢の人も着ていますので差別化がはかりにくいです。

とはいえ、お洋服を着ないということは決してあり得ないので、表現を自然にしてしまっていること、この危険性をもっと真剣に考えるべきではないかと思っております。

お洋服に興味が無いから何となくでよいと思っていたら、それは危険な考え方。

他の人の目には、「ぼやけた意志表示」として誤解を招くような捉え方をされて、「曖昧な人」とまでの誤解があるかもしれないのです。

そういった意味ではお洋服は「自分の発見」というような深みもあるのです。

勘違いしがちなのは、お洋服が表面的な「飾り=余計なもの」と考えてしまうこと。

実は、その人の「生きざま」さえも表す重要なツール、軽視は禁物なのです。

あとがき

言葉で発する挨拶だけが自己紹介ではないのかもしれません。

身にまとったお洋服こそが「無言」でも、出会った人や周りの人へのメッセージとなっていることにしっかり気づくことです。

そこからが本当のお洋服への目覚めとして自分らしい装いの発見ができる岐路に立つかもしれないのです。

ヨーロッパの多くの老若男女がスナップ写真の「おしゃれ」アイコンとして取り上げられるのも、コーデそのもののテクニックや着こなしの技術だけではないようなのです。

どんな考え方を持ち、どんな人生を歩んでいるのかを映し出しているモニターのようなものが「装い」なのです。

「衣」は今後も重要な概念であるということになります。

今一度お洋服1点1点を一人の人間の写し鏡のアイテムだという見方で見つめてみて下さいませ(^-^)。