まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

以前に【416】のブログ記事では、2021年時点での私物ジュエリーのご紹介をさせていただきました。

そこからわずか3つ後の番号のこのたびの【419】の記事は後のブログ手直しの調整の空き番を埋めるために、近い番号でありながら3年後に綴る記事となります。

そのようなタイムラグがございまして、投稿日付を見ていただくと実際の最初に綴った日が現れています。

ブログ記事の見直しの中では、複数記事を1つにまとめたりもすることがございまして、番号の調整がございますことご了承くださいませ。

あくまでも該当番号そのものが採番の結果でございますので、番号の若いものが古く、大きいものが新しいとばかりは言えないことをご理解願いたいと思います<m(__)m>。

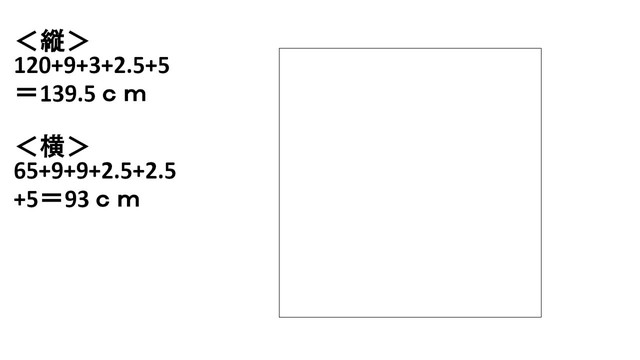

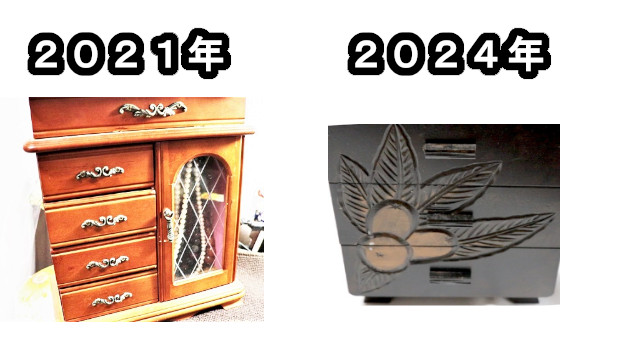

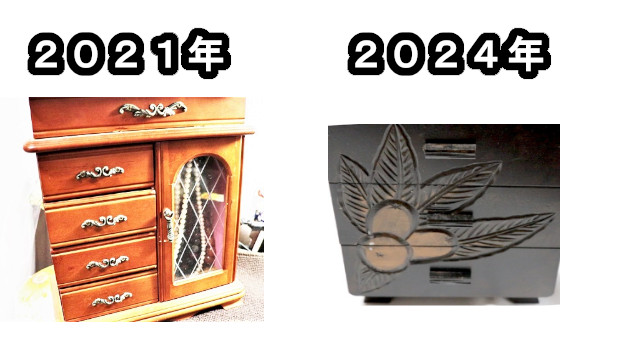

さて、このたびなのですが、3年後のジュエリーボックスの中をご紹介するにあたりまして、そもそもジュエリーボックス自体が変わっています。

結局使いやすいのは、必ず3点1セットを同じ場所にまとめて収納できる2024年のジュエリーボックスの方。

結局使いやすいのは、必ず3点1セットを同じ場所にまとめて収納できる2024年のジュエリーボックスの方。

中身は、2021年から変わっていないものと変化したものが興味深くご覧いただけます。

2024年では合計9セットであり少し多めにはなりますが、どれもそれぞれ出番があるように工夫しています。

では、どうぞ楽しんでいってくださいませ(^-^)。

レンタルジュエリー事業者の任務、「ご提案」という意味では事業では廃止したものを私物としてコーデのご提案に利用させていただくことがございます

2024年現在の9セットのラインナップ:私物なのに事業と同じ3点セットが同じやり方。

2024年現在の9セットのラインナップ:私物なのに事業と同じ3点セットが同じやり方。

事業へのヒントを私物からも得るということで、同じように3点セットで保管しています。

「付け回し」ということをしない、もしくは「苦手」なのが特徴だと思います。

では、①-⑨までを順にご紹介してまいります。

①古物のあこや:あこや真珠の古く決して良質とは言えないものをあえてカジュアルに利用。

①古物のあこや:あこや真珠の古く決して良質とは言えないものをあえてカジュアルに利用。

2021年では、ネックレスが3本に別々に分かれていました。

2024年では、1本のロングネックレスに繋げたものに変わっています。

2024年現在では「あこや真珠」は高根の花的存在になってしまいました。

とはいえ、真ん丸のきちんとした「あこや」の優れた作りを活かしたい、古物を気軽に装うところへ取り込むというアイデアです。

②オレンジべっ甲:バングルとリングは、評価の高い「白甲:しろこう」。

②オレンジべっ甲:バングルとリングは、評価の高い「白甲:しろこう」。

もとは、「本物志向のレンタルジュエリー」のラインナップにあったものですが、2022年の大改良の時点で廃止。

その他の琥珀や真珠も併せてすべて「連物」を廃止しました。

レンタルジュエリーの内容のレベルアップを大きく実現するためです。

こうした連物はどれだけ過去に価値が高くても地金が使われていないので良き手ごたえがありませんでした。

ということで、研究しながらお洋服とのコーデのうまい活用法としてご提案としていただくことにしたのです。

③南洋真珠:真珠の中ではダントツの人気のマルチカラータイプだと思います。

③南洋真珠:真珠の中ではダントツの人気のマルチカラータイプだと思います。

こちらも上述のように廃止しました。

理由もほぼ同じです。

いくら価値ある「南洋真珠」も「高級ジュエリー」という見方からしますと、おそらく地金の大幅な上昇も相まってか良きフィードバックが得られなかった結果がありました。

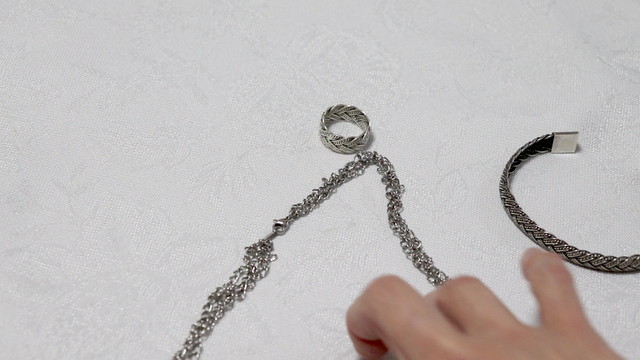

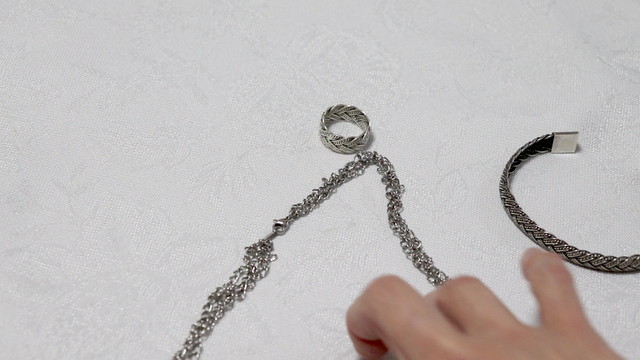

④シルバー編み込み:すべてのアイテムが編み込みになっています。ネックレスも粗喜平のチェーンを三つ編み。

④シルバー編み込み:すべてのアイテムが編み込みになっています。ネックレスも粗喜平のチェーンを三つ編み。

ネックレスは1mを3等分、数年ストレートx3連のままで使っていましたが、2020年頃に三つ編みにアレンジ。

そして、2021年には難しすぎて組み合わせが分からなかった925の東南アジア製三つ編みバングルに同じデザインの相性ピッタリのリング(925製)とこのネックレスが組み合わさりました。

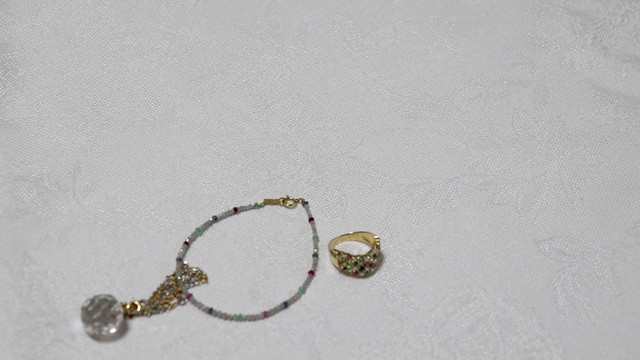

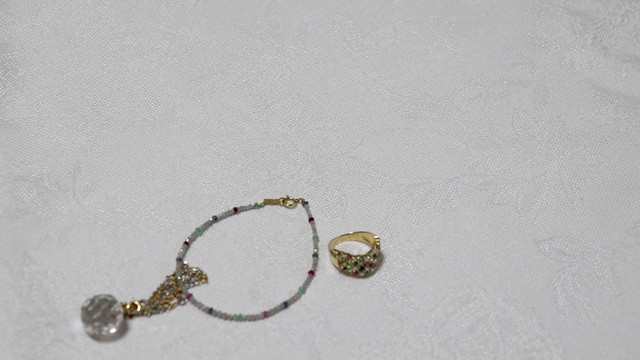

⑤レベルがそこそこな本物:ベースはK18YGの地金。宝石が登場したジュエリーレベルに達しているもの。

⑤レベルがそこそこな本物:ベースはK18YGの地金。宝石が登場したジュエリーレベルに達しているもの。

確かにきちんとした一定のレベルあるジュエリーではありますが、2024年現在の判断では、チェーンの普遍さやそれぞれのレベルを厳しく見ますと、レンタルジュエリーには並びません。

ただ、ブレスも5ct相当の研磨のないダイヤモンドがパワーストーンみたいに配列。

希に見る限りのとても素敵なブレスなのです。

また、リングもブレスに一緒に移動したもので、良い一定のレベルがありますが、この3セットがベストの組み合わせと考え、同時にレンタルジュエリーから廃止にしたのでした。

⑥四角フォルムのシルバー:ペンダントチェーンのステンレス以外はすべてメッキ。作りがどれもこっています。

⑥四角フォルムのシルバー:ペンダントチェーンのステンレス以外はすべてメッキ。作りがどれもこっています。

3点のすべてに「四角」いモチーフが入っているところをそろえました。

ロングチェーンネックレスは躍動感にあふれ、カジュアルな装いに大きく貢献。

⑦イミテーションパール:本物のパールに触れているからこそのフェイクパールの素敵さが分かります。

⑦イミテーションパール:本物のパールに触れているからこそのフェイクパールの素敵さが分かります。

イミテーションパールの白さを時計の文字盤と合わせたところを是非アイデアとしてお使いいただければと思います。

時計の文字盤でさえ差し色なのです。

⑧サーモンピンク:写真では違う色のように映りますが、実際はペンダントトップもバングルもサーモンピンク。

⑧サーモンピンク:写真では違う色のように映りますが、実際はペンダントトップもバングルもサーモンピンク。

どれも、「輪」のフォルムを含み相性の良い3点です。

ピンクを意識したお洋服にこのセットを使う機会があります。

⑨同ブランド一律:同ブランドだけで統一するという1つのアイデア。粋な装いを作ります。

⑨同ブランド一律:同ブランドだけで統一するという1つのアイデア。粋な装いを作ります。

バングルとリングはこげ茶色の木製であり、ペンダント共々作りがハイレベルでかっこいいです。

ベージュ系のお洋服に差し色に活躍します。

スーツにももちろん合いまして、硬すぎるスーツスタイルの良き緩和というか抜け感を作ってくれる重要なジュエリーとなってくれます。

あとがき

とにかくこのように、「本物志向のレンタルジュエリー」ではレベルが達しなかったものや、見直しにより廃止したものがあったため、正当な理由と経理処理により一部を私物ジュエリーにさせていただきました。

そうはいっても、こんな風に3点が組み合わされているジュエリーは貴重です。

今後も、レベル問わず、ご提案を続けながら、高級ラインをお試しいただいたり、ご利用いただく気持ちが高まれば、是非「本物志向のレンタルジュエリー」をご覧くださいませ。

はるかにこの私物ジュエリーをしのぐ立派な本物ジュエリーのラインナップとなっておりまして、全くの別物というほどのものです。

そうならなければ、「レンタルの価値」が生まれませんので、毎日毎日考えながらたくさん改良の末行き着いた今の事業のラインナップがあるのでございます(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク