まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

過去の投稿【15】【16】でそれぞれ製作したバッグは、後日の判断でボツ品となりました。

せっかくの美しい生地をうまく活かすことが出来なかった未熟さがありました。

失敗作やボツ品は後に大きく挽回していく決意をするのですが、その最初の一歩として、「仕立て直し」をすることが具体的な行動の1つと言えるかもしれません。

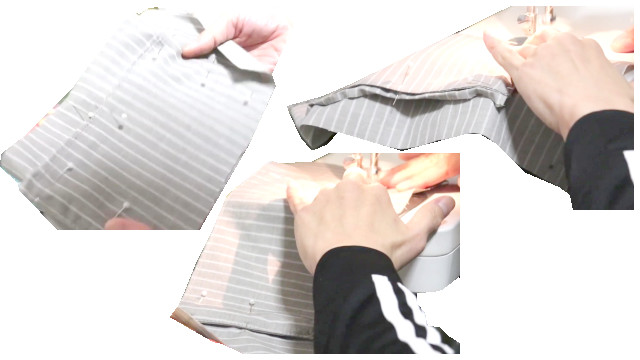

このたびは、解体して、良い部分のポケットをそのまま切り取りながら、別のデザインに仕立てていきました。

美しいレア生地のバッグの失敗作のリベンジ、良きポケット部分をそのまま引用して作った横長ミニバッグ

【15】【16】では、この組み合わせはしていませんので新鮮です。

表地の縦にストライプが透かしで入っていることに裏地のストライプ先染めがリンク。

この美しいボタニカル柄生地の難しさとして、暗い色も盛り込んである点、このダークカラーのおかげで柄に重厚感を感じるのです。

ただ、どうしてもその暗い色のパンチに気を取られ、暗めの色のファスナーを選んだり、ダークな裏地を選んできたことに対しても後に見直すように。。

3mm飛び出した理由は、その部分にステッチをかけて本体面に固定するからです。

1990年代後半に流行の「ハイブランド」様こぞっての「アクセサリーポーチ」というミニバッグがありましたが、サイズ感が似ています。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2019.11.15からおよそ5年半後の2025.03.28にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

この「仕立て直し」自体への熱の注ぎこみ方も重要です。

残布を使った製作と同様、適当に作ってしまうことは時間と労力がかえってもったいないと言えます。

どんな経緯や背景の製作でも製作品は全く別物、すべての製作に同じようにフラットに熱を注ぐことを決意。

「はぎれだから適当で良いのだ」などと作ってしまうと、作らないで他の新作を作った方が良かったということになりかねません。

どうしても原価を考えて、こうした時に少々色が合わなくてもストックの附属品を充当してしまいがち。

そんな点も「どうせ残布だから」というバイヤスの姿勢が出来上がりに現れる、製造者自らがその価値を落としてしまうことをしているのです。