まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

冒頭からお伝えしておきたいことがございまして、当ブログ記事は最初の投稿の2019.08.11からおよそ5年半後の2025.02.03にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

2019年当時は、技術も未熟な研究段階、たくさんの附属品に触れながら自分なりの答えを見つけていったバッグ製作時期でした。

現在の2025年では、附属品の数は極めてミニマムになりまして、製作品自体がシンプルに行き着きました。

このことは、決して短い時間で完成する単純さとは異なるものであり、むしろ製作日数は手間をかけるべきところに惜しみなく時間を注ぐスタイルです。

それでもシンプルなデザインに行き着いたことは、目指すべき製作品が「瀟洒なバッグ」であることに定まってきたからです。

あれこれ附属品の力を借りながらの製作をもってしても、不完全な作りにしかならなかった苦い経験、そうした過程を歩みながらここへたどり着いたということになります。

とはいえ、未熟な技術しか持ち備えていなかった時代にこそ、附属品などの素敵さや材料に依存してでも作り上げることができたことは貴重な軌跡であったと考えています。

最後の方に貼ります2019年当時のままのYouTubeよりも、2025年現在はほんのわずかな副資材しか利用していないという変化についてもご注目いただければと思います。

当ブログ記事は、「手直し」が可能なスタンドでございますので、最新の内容に更新しながらいつの時代においても定番内容としてお伝えできるものになればとこうして綴り直しをさせていただいております。

優れた附属品を丁寧に選びたい、時々行う整理整頓で感じるバッグの大切な「機能」となってくれている実態

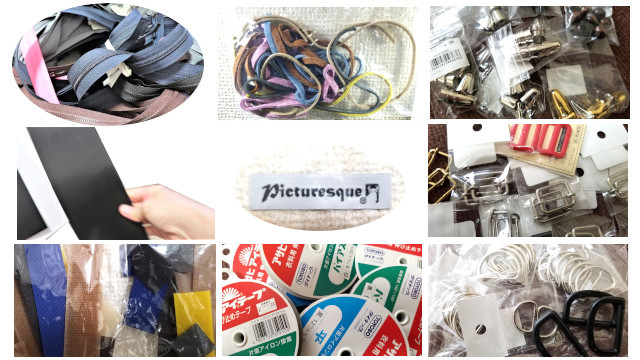

左上から右へ見ていきますと、ファスナー・レザーひも・ループエンド・底板・織ネーム・線コキ・マジックテープ・伸び止めテープ・Dカンと複数が勢揃いしていた2019年。

2025年現在では、上2段はすべて廃止、残った分は在庫終了まで機会を見て使わせていただきますが新規調達はありません。

驚くべき点は、ファスナーを廃止していることや織ネーム(ブランドネームです)を廃止している点。

別の複数の記事で過去の附属の多くを廃止した決断の意味をじっくりお伝えしています。

ここで短くまとめますと、「デザインの種類がミニマムに絞られたこと」「デザイン自体がミニマムなモデルであること」が経緯なのです。

そして、気になるブランドネームの廃止は、当事業活動の「共有型のハンドメイドバッグ」のネーミングでも感じられる「共有型」であることで独占的な考え方を捨てているのです。

では、こうまでミニマムになった中でも残った3種の附属品はどこに使っているのかを最後にお伝えしてまいります↓。

あとがき

「附属品を装着することがかっこよく華やかである」という考え方は表面的、ある時期に根本的に見直しました。

絶対に無くてはならない部分にのみ使っていくということを常に意識すると意外とそこまで多種までは必要がないことに気付きます。

写真には出ていませんが、打ち込み式の「ハトメ」類はほとんどのタイプを経験しました。

全体として言えることは、「カシメる」という支え方というのは、随分不確かなものだということです。

これは、附属品自体のせいではなく、本来レザーに利用するための物品を布地に利用している間違った使い方にあるのです。

案の定、その場では完成しても、その後数年で使用中に外れるような不安を製造者自らが抱えてしまうのでした。

バッグは、せめて20年は持続できる製品を目指していますので、あるパーツのせいで途中でバッグが使用できなくなることなどあってはならないと思うのです。