まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで30年以上もカジュアルな装いの王道であったジーンズコーデ。

ここ近年はデニムは、ドレスライクな方向へと大きな流行の波が移行した模様。

それでもなお、普遍的な存在感は健在の「リーバイス501」。

特にかつてのUSA製の501が生まれ故郷の原産であることで、より熱視線を向けられるようです。

今回このアメリカ製501のあるワードローブに新たに、2本の今まで持っていなかった薄めのブルー色を加えることにしました。

古着ではジーンズの長さがピッタリの方がむしろ奇跡的、好みに忠実な長さにお直ししたい

このような少し色のトーンの違う共に薄色のブルージーンズを2本共ワードローブに加えます。

とても楽しみなのですが、メンズのW28なのです。

丈がどちらも長すぎますので、裾直しをせねばなりません。

ネットのリサイクルショップで古着を購入した場合の裾直しは、自分でお直しするのがコスパが良いです。

ミシンを1台お持ちになり、裾上げはセルフというのは今後も良き節約術かなと思うのです。

自分で自宅での裾上げをしていただくことにお役に立てるよう、このたびは2種類の裾上げのケースでご紹介したいと思います。

非常に長い場合と少しだけ短くしたい場合とで使い分ける裾上げの仕方2通り

今回行う2本のリーバイス501ジーンズの裾直しは、実は全く同じやり方ではございません。

違う点があるのです。

ちなみにこの写真は右の水色ブルーの方です。少しだけ長い方になります。

セピア色がかった方はもともとかなり長めなので、長めではきたいにしても、デフォルトのままでは、ひきずってみっともないので5cmカット(実際切るのは2cm)をします。

この5cmカットをするにあたって、股下を測ると自分の股下がある程度把握できますね。私もやってみました。

股下の測り方ということで、今後も何かにお役立てくださると良いと思います。

股部分のど真ん中が十文字になってハギになって出来上がっているのがズボン型です。

この十文字の交わったど真ん中1点から裾までのハギ目に沿ったまっすぐの長さが股下となります。

ちなみに、私の場合75cmですが、スラックスなどは75cmだと下に重みで垂れ下がり長過ぎます。

よって、スラックスなどの重くストンと下に落ちるパンツの場合は股下73cmくらいに合わせます。

ジーンズは、生地が立つぐらいごわごわしているので、股下ちょうどが程よいです。

今回、股下通り75cmに仕上げることにしました。

セピアがかった方は5cmカット、水色の方は3cmカットということになりました。

左:セピアがかった方・・・5cmカット(三つ折り分を見込むと、実際は5-1.5x2=2cmカット) 。

右:水色の方・・・3cmカット(三つ折り分を見込むと、実際は3-1.5x2=0cm)カット 。

右の方は計算式に矛盾が出ます。

まずは、三つ折りしてある裾の解体からスタートになります。

そして、折り目が付いている線を目印に、今先端になっているラインを1周カットすることになるのです。

そうしますと、この5cmと3cmで少しやり方に違う部分が出てきます。

5cmカットの方は、先端のデフォルトの三つ折り始末をほどかなくてもよい分量です。

それは、カットして、三つ折りを1.5cm幅で2度折るということをしてますので、もともとそれをしてある先端の1.5cmx2=3cmを最初から差し引いて少なくカットして帳尻を合わせればほどく手間が省けます。

5cmカットなので、5-1.5x2=2cmカットで出来上がりが合います。

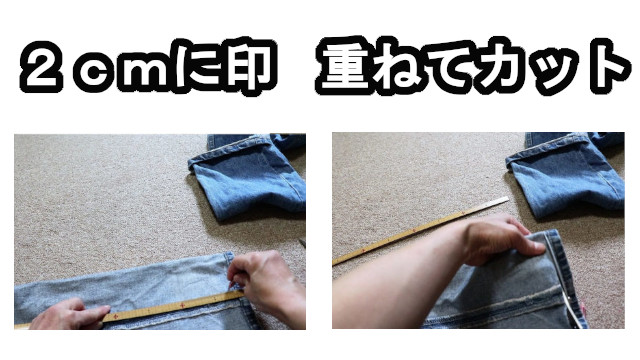

この場合、裾先端から2cm部分を重ねてカットです。

右と左はそれぞれ行った方が正確にできますので重ねるというのはあくまで片方の「わ」の事を指しています。

こんな感じであとは、縫い代1.5cmを2回折り曲げて、三つ折りして裾が5cmカットとして上がります。

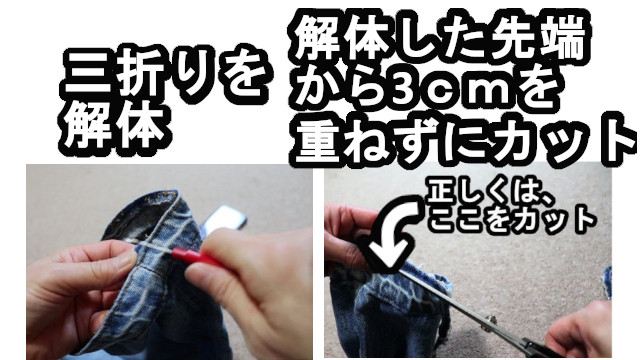

もう1つの水色の方は、3cmの部分なので、三つ折り部分を、現在の状態で三つ折りされているところをほどいてからやらねばなりません。

ギリギリの先端をカットしたとしても、三つ折りの縫い目が残ってじゃまなので、結局ほどくと同じ作業が入ってきます。

それならば、「リッパー」でほどいてから先端から3cmの部分をカットすることで、セピアの方と同じ考え方になります。

この場合は重ねるより、この方が正確にカットできます。

写真のハサミの位置が写真の写り具合で紛らわしいですが、正しくは矢印の近くの線が当初の先端部分なので、そこをカットします。

あまり多くは語られていない、三つ折りしてミシンがけの時のコツx3点

2本とも1.5cmの縫い代を2回折る三つ折りをして、アイロンでしっかり折り目を付けて、ミシンで仕上げます。

この時に、少々コツがありますので是非。

<コツ①>:縫い始めと終わりは、返し縫いがありますから、返し縫いのやぼったい縫い目をなるべく隠すために、スタート時点を「内股部分」周辺にしています。

やりやすいのは、生地の薄い外側からですが、やはりずっと着用していくことを考えると視界に入りにくい内股側に返し縫いを隠した方が良いと思います。

いずれにしても、内股部分の折り伏せ縫いの重なったごわごわした硬い部分を通らねばなりませんから、最初の方で通っていくことになります。

つまり、ミシン縫いの一番の難関部分が最初にやってくるということです。

<コツ②>:折り伏せ縫いは本当に厚みがあり、固いので、縫う前に三つ折りした状態、もしくは、1つ折った状態でも、固まった状態をほぐすという意味で「金づち」でコンコンとつぶすということを行うと縫いが少しスムーズです。

また、後に貼ります動画も見てくださるといいのですが、適度な緩めの力で良いです。

目的は厚みのある膨らんだデニム生地をペタンコに薄くつぶすということにあります。

絶大な効果があるというわけではありません。

やはり、ジーンズの折り伏せ縫いはどんなものもごわついて固いものです。

ただ、この作業で少しましになるというものです。

この「少しまし」ということが実は結構な効果だとも言えます。

少しでもミシンの通りが良くなった方が良いですから、デニムの裾直しの時にはいつも行っている作業です。

特に「リーバイス501」は生地が厚めの13.5oz程のデニムですからなおさらです。

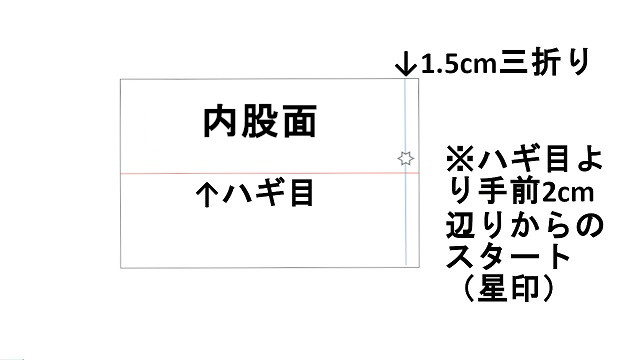

<コツ③>:そして、最後もう1点ポイントがあって、難関を一番最初に持ってくるとはいえ、本当のスタート地点を一番固い部分にしてしまっては余計に大変です。

そうではなくて、少し手前の2cm程前からスタートします。

返し縫いは平らな部分でしておいて、ミシンの動力の勢いもつけて難関の山へ登っていくという流れをたどるのが良いのです。

なので、このスタートは難関の少し手前、というキーポイントをどうぞ。

糸は、できれば30番辺りは望みたいところですが、50番や60番でも可能です。

ちなみに、糸は30番。針はDB1の#16という一番頑丈なタイプです。

ミシンの針板(張り周辺の穴が開いた板)も#16を設置しています。

ところで、前述の三つ折りステッチにおけるコツ①-③の図解もご用紙致しました↓。

ジーンズをパンプスとコンビではく場合、パンプスにかぶさらない方が歩きやすいです。

スラックスと同じで実際の股下ちょうどマイナス2cmで良いのかもしれませんね。

実際にやってみての肌感覚。

この事実も是非貴重な感想としてご参考にどうぞ。

職業用ミシンと家庭用ミシンのパワーの違い

今回お直し作業をしましたミシンは、「JUKI:シュプール:TL25」です。

現在のTLモデルからはかなり初期型なのではないかと思いますが、これで十分。

職業ミシンとしてはとても使いやすく、事業者様の多くが使用されるミシンです。

家庭用ミシンと見た目のサイズなどは何も変わりません。

ただ直線縫いのみということでロックも付いていないので、多くのご家庭では多機能付きな家庭用ミシンを選ばれることも多いのです。

しかしながら、直線縫いに特化したこのミシンのパワーは素晴らしいものです。

縫い目もブレが起こらないのでまっすぐで、ジーンズの裾上げなどには家庭用ミシンをしのぐ「出来上がりの美しさ」があります。

1台お手元にご用意いただくとこんな風に有意義に使えます。

あとがき

デニムは、このたびの2つのどちらかのやり方で裾上げが実現できます。

自分サイズに合わせていくお直しの一番の入り口と言っても良い「裾上げ」。

ミシンを使うことがかえって希であり、ジーンズならではの作業でもあります。

慣れると余計な悩み無しに好みの古着ジーンズをゲットできる未来が見込めます。

アメリカ製のリーバイス501は過去の貴重なアイテム、古き良きお品を存分に着用していきたいですね(^-^)。