まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

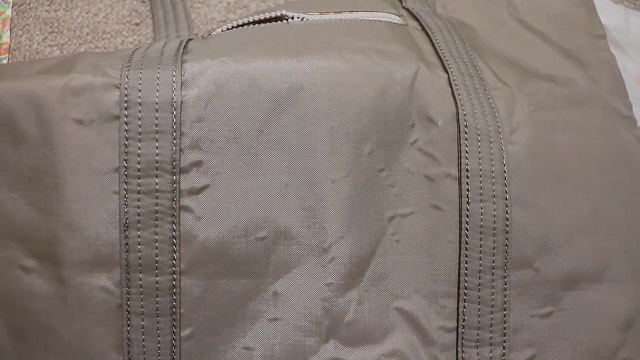

このたびから、また新しい製作に入りますが、シリーズとしては「メッシュシリーズ」の一番最終になります。

次からは素材のグループも変わっていきますので、今回がメッシュな雰囲気の素材としては在庫がラスト。

メッシュという素材のイメージは夏が浮かびがちですが、1シーズンだけのイメージではなく、オールシーズンのイメージを出していければ。。というご提案もあります。

素材の季節感のイメージを打ち破り、メッシュをもっと身近な素材にご提案したいと思います。

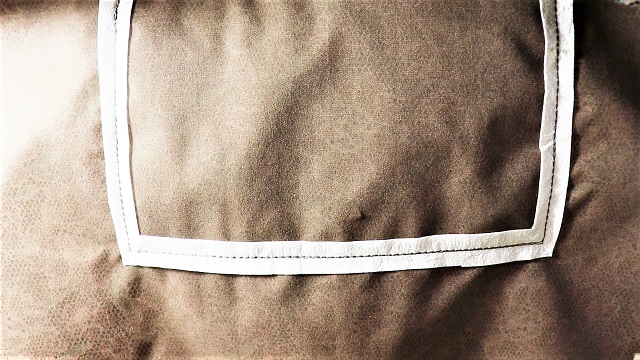

本来の地の目の向きを無視、柄を中心に考えた、ストライプ使いの2種の生地を含む計4種の全体の構成

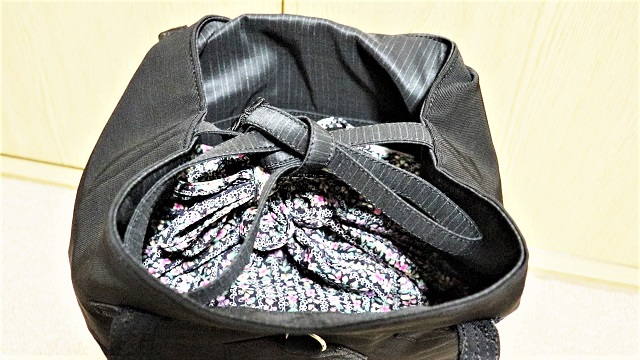

下の方に後ほど貼りますYouTube動画内では、巾着袋の外側と中側とをどちらにするか迷っているというところまでお話致しましたが、その後当ブログ記事を綴るにあたり1日経過しました。

そして、このブログを書きながら思ったのです。。

以前、消費者様のバッグに対するいろんなご意見を集めたサイトをネットで拝見したことがありました。

「発言小町」様だったと思います、とても参考になる「なるほど♪」なご意見の密集でした。

その中で、「内側をのぞいた時に、色が鮮やかだと中の物が見やすい」というご意見がありました。

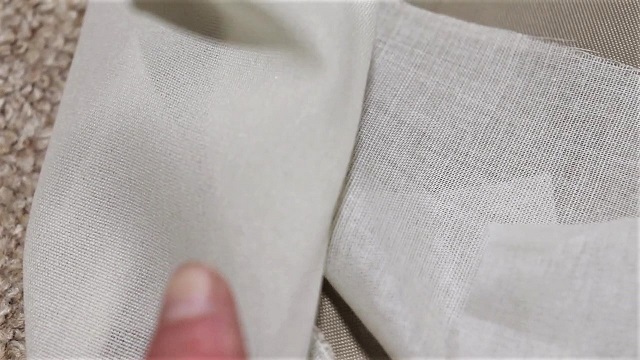

その考え方を有難く受け止め、さらに中の物を探る時の質感の心地良さ・滑りの良さが加わる、左下のパープルのサテンの方を内側に決定。

右のシャンタンの黒は、裏面であればつるりとはしていますが、シャンタンの裏面の生地は引っ掛かりもあり、傷みやすいので、やはり同じつるりとした質感であれば、パープルの方がなめらかで丈夫でした。

では、1種ずつ生地をクローズアップです↓。

少し前の製作で、同じ生地でボーダーの向きで、すでに「餅巾着」をお作りしています。

その生地がまだ余っていますので、今度は向きを変えてストライプ向きで作っていくということをします。

前回は、下のような向きのボーダーで完成しています↓。

向きを変えるだけでも随分違った感じになると思います。

その決めた向きに合わせて裏地もリンク。

マルチカラーがとっても美しく、ラメも素敵です。

衣装のような分類の生地になりますが、それを今回バッグの裏地にということです。

この柄も本来耳からいうと、地の目はボーダー向きです。

しかし、表地のストライプ柄にリンクして、ストライプ向きに使おうと決めたのでした。

次は巾着袋の生地に移ります↓。

この紫色は、裏地のマルチカラーの中に見られる1色に関連付けました。

巾着袋をパッと開けたときの内側にこの美しいパープル色が広がる空間を想像します。

黒よりも随分中身が見やすいというのが、上述のご意見の反映です。

こういった4種で「メッシュシリーズ」の最後の製作を進めてまいります。

今回は、ここまで。材料の生地のご紹介でした。

あとがき

1点物のようなものを作る時に、生地の余分があれば、向きを変えて違う雰囲気にすれば、全く同じではないものが出来上がるのだという検証も今回は兼ねています。

出来上がった時に、向きの違うボーダー向きとストライプ向きとを比べてみるのも楽しみです。

どうしても1点物を好むところがありまして、同じ物を複数というのがとても苦しくて苦手です。

いろんなデザインを作るバラエティーではなくても、1点のデザインを追求しながら色や柄などの素材を変えるバラエティーという意味もあるのです(^-^)。