まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「共有型のハンドメイドバッグ」と「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。

なぜ2つなのかというのは、先にハンドメイドバッグでスタートしたその3年後にレンタルジュエリーを始めた時間差があることが理由。。と言ってもまだ疑問だと思います。

詳しくは、当ホームページ内の「プロフィール」に綴らせていただいております。

いずれも「○○な」事業というスタンスをはっきりとさせて「事業名」として示していくことでの他の多くの類似業の中での差別化をしています。

まずは、一言で、当事業の特徴を表す謳い文句があると良いと思い、当ホームページのタイトルにもさせていただいているのが、「共有型のハンドメイドバッグ」と「本物志向のレンタルジュエリー」というフレーズです。

「共有型のハンドメイドバッグ」に込める付加価値

そもそも「共有型」という言葉が辞書には掲載が無い言葉です。

あえて、それを1つの「言葉」として使わせていただいています。

以前は、ネット検索してもほとんど出てきませんでしたが、現在では、時々「共有型の〇〇」と使われているのを見かけます。

「勝手にこんな言葉を使ってネットで発信して良いものか。。」と最初思ったものでしたが、この言葉がどうしても「キー」なのですから。。

技術などを決して秘蔵せずに、伝えていくというスタンスをこの言葉に集約しているのです。

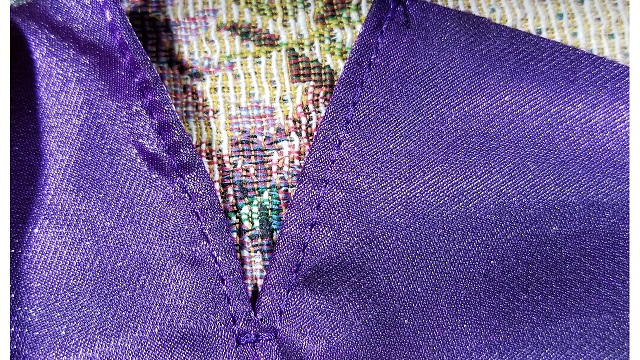

価値としては、「良質さ」と「おしゃれ感」、これらにつきましては、大変重視しています。

もともと生地メーカー様が作ってくださった生地を有難く購入させていただき、デザイン+製作+販売からスタート。

何度も何度も改良を重ねてモデルを完成していく。。ということをやってきました。

その後「アウトプット」の方へシフトを決意。

実は、製造+販売ということがあまり得意ではないと気づき、他の方の方が長けていると敗北を認めました。

今後は、「ノウハウ」をたっぷりご提供していくという感じで、「コンテンツ」として有料・無料両方でお伝えしていくのです。

ただ、質を高めるために、ずっと製作する中で努力してきたことは無駄ではありませんでして、とても誇り高く思っておりますし、技術への自信もたっぷりです。

よって、これまでの地道な活動に関しては、おおいに意味があったことだと思っております。

語るにも、アウトプットするにもインプットや経験が無ければその内容が自分から生まれた本物の内容ではないからです。

バッグが欲しい人向けから、バッグを作って販売したい人向けというシフトチェンジ。

随分方向が変わったと思うと同時に、後者の方がお役に立てるのではないかと思ったことと、向き/不向きではこちらの方が実際腑に落ちています。

シフトチェンジしても、「良質さ」「おしゃれ感」は変わりませんので、引き続き追求していく不動の価値として揺らぎません。

質が良くておしゃれなバッグを作ることができるためのノウハウということになるのです。

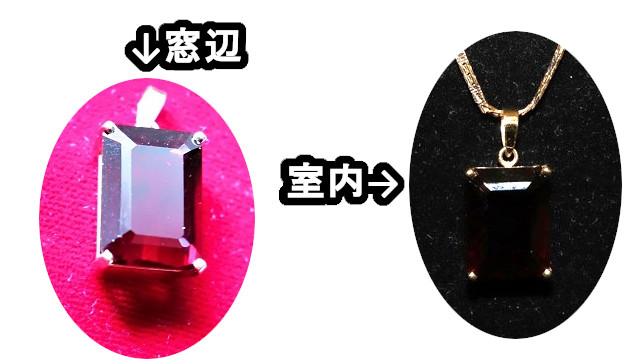

「本物志向のレンタルジュエリー」に込める不可価値

以前は、天然石をネックレスやブレスにハンドメイドしていたものはありますが、レンタルの場合、それではレベルが低いと手ごたえを強く感じましたフィードバックがあったのです。

レンタルジュエリーのジュエリーに関してはすべて既製品。

時々、強度を高めるためのバチカンの見直しなどにはリフォーム屋様にお世話になっています。

内容としましては、過去の珠の連物を完全廃止、徹底的に「高級地金+宝石」に特化しました。

なんとこの場合も、重きを置く価値は、バッグと同じく「良質さ」と「おしゃれ感」の2つなのです。

目には映りにくいものですが、その物品そのものは既製品にお世話になりながら、その後の組み合わせを徹底的に素敵にご用意するという役割によって付加価値を高めます。

ジュエリーも、地金の重さやダイヤモンドのカラットが重視されることが多いのですが、それは結果的なもので、数字を見ているわけではないところにAIではない人間の役割があるのです。

確かに大ぶりで地金もたっぷりな結果にはなっているのですが、それがゴールではないところが大違いなのです。

あとがき

「良質さ」と「おしゃれ感」。

きっと事業内容によってそれぞれあるのかもしれませんが、まずは、何を価値として入れていくかの認識をして、そこからは追求という流れです。

このことは、自然に「差別化」になっていくと思っています。

「おしゃれ感」なんて、価値観によって違うから「計れないものだ」と思われるかもしれませんが、これこそお役に立てるところだと思っております。

実際にデザイン+製造+販売してきた者がそう思うのです。

答えが数字1つで出る価値の計り方に対する挑戦のようなことになると思います。

価値というのは、広い範囲に渡って存在するものだと思えるのです。

いろんな見方がある中で、それでも選ばれていく、共感されていくということも、「ものさし」のようなものではないでしょうか。