まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

古着ライフを送りまして、かれこれ15年程。

ワードローブのアイテム全てが「古着」で埋め尽くされます。

もうお店で新品のお洋服を購入しないというスタイルになり随分久しいです。

古着は、それ1点しかありませんので、サイズが合うかどうかの面では、能動的にこちらから合わせていくという姿勢を持って挑んでいます。

そうしたスタイルの中で、「リフォーム」への挑戦も並行してあったと思います。

もう少しウエストサイズが大きければ。。などの満たされていない部分をリフォームによって着用可能にしていくことです。

可能な場合、たくさんの中から本当にお気に入りをチョイスできるという幸せな瞬間へたどり着きやすくなると思います。

最もメジャーなパンツやスカートの「裾上げ」は、周知なのでこのたびは省きました3ケースをご紹介したいと思います。

リフォームすれば着用できる可能性を秘めた素敵な古着アイテムを見つけるための3つの着目点

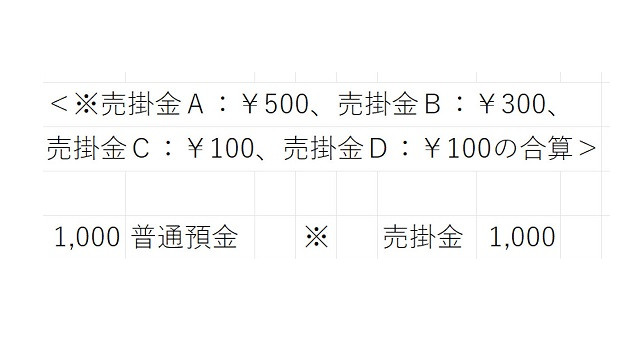

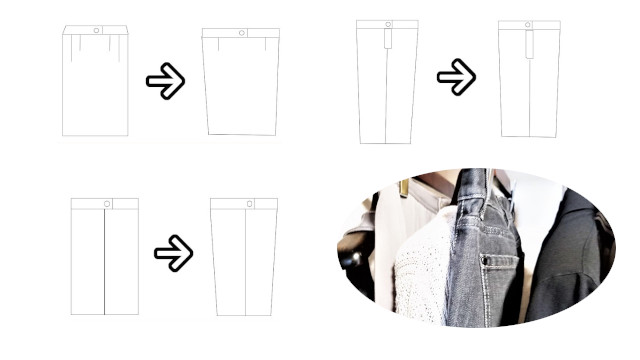

では、3ケースの1ケース目です。

これは、過去に実際に作業をさせていただきました。

当記事では【207】の記事でアップさせていただいております。

その時のタイトスカートもタックとダーツがコンビになって、しかも前も後ろも左右に入り、合計4ヶ所x2つずつという豊富なモデルでした。

ダーツやタックで作られた丸みとか立体感も活かしつつ、少しずつつまんだ部分を浅くすると、ゆうに5cm以上はサイズアップ可能でした。

ここまで豊富ではなくても、ダーツやタックが左右に1つずつ入っているだけでも可能性が見えてきます。

ここに着目して古着を選んでみてくださいませ。

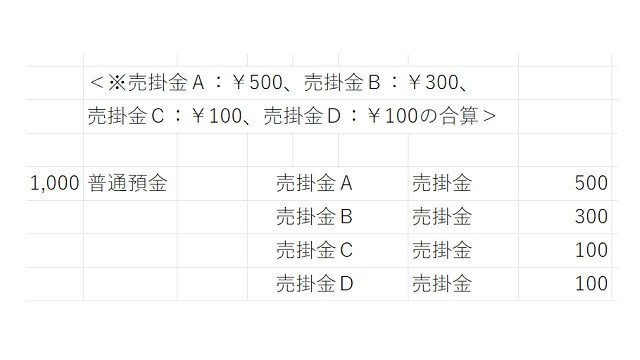

では、次2ケース目です↓。

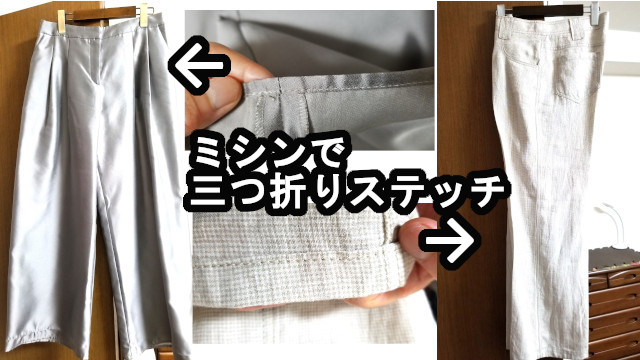

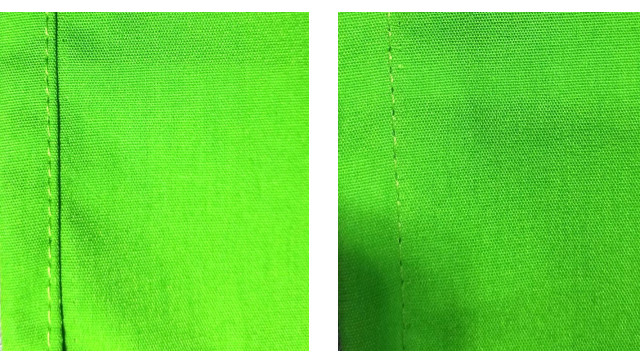

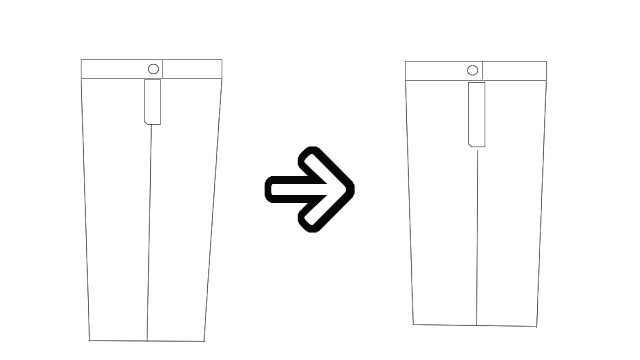

2つ目は、パンツラインの変更です。

2010年代後半にテーパードが流行したかと思えば、その後逆とも言えるワイドのガウチョが流行。

ものすごい大ブームというわけではないにしろ、このように洋服というものはどうしても流行を入れていかないといけないような構造があるのです。

流行には随分振り回されてしまい、マイペースなお洋服の着方が出来ない窮屈さも感じます。

そういった流行の歴史を俯瞰して、非常に大きなくくりで全体を見た時に、「不変的なライン」を選びます。

実際に作業しましたのは、デニムの「ベルボトム気味」なパンツを「ややテーパード気味」というラインへ変更しました。

ベルボトムのままでは、1970年代とか1990年代後半のブームがありましたので、かつての過去の流行を彷彿とさせるような古いイメージのラインは変えたかったのです。

かといって、2010年代の「テーパード」に真正面から。。というのももう古い感じがしてしまうのです。

目で見て変化が分かる範囲ながら、できるだけどの時代でもこの先の未来でも、違和感のないラインはどんなラインなのか。。ということをよく考えました。

せっかくお直ししたのだから今後末永くはいていけるようにと思うと、ここで流行を色濃く入れていかない方がかえって良い判断であると考えます。

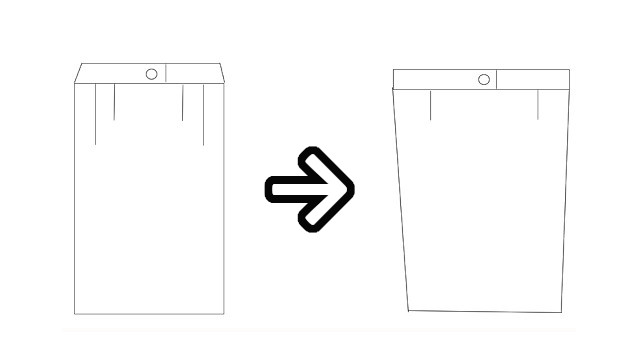

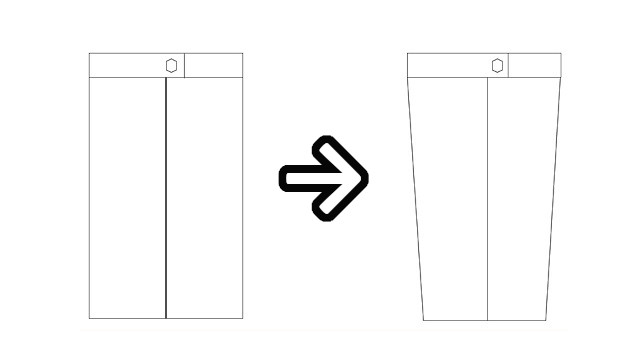

最後3ケース目です↓。

自主体験は、股上が35cm以上もあるハイブランドパンツの古着(未使用品のまっさら)、ウエストが狭いこともあり、当時流行の浅めにしたことでした。

ウエストを広げたことを兼ねていたので当然効果はあったのですが、その後、再び股上深めが流行の2020年代になりました。

プロのリフォーム屋様のお話では、深い股上を浅くするも深くするもデフォルトの美しいラインにはかなわないとのこと。

よほどでなければそのままを受け入れるという選択も忘れないようにしたいものです。

あとがき

ここ最近は、自分では綺麗にはできない限界があるものは、迷わずリフォーム屋様にお願いすることにしています。

せっかく古着をお得に購入したのにリフォーム代が高額についてしまうことで古着を選択しないのか。。ということについては、悩むところです。

外注リフォームも結果「永久的」な品物になった、極端ながら「一生着ていけるものになった」というほどの結果になれば、コスパは良いです。

やや高額についたとしても、着やすく生まれ変わった「価値」が非常に大きいです。

想像以上にリフォーム屋様の腕前は確かなものです。

このような素晴らしい手仕事の日本人がおられることへ尊敬の念を抱かずにはいられない程の出来上がりです。

話し合いの結果、リフォームを躊躇したにしても、一緒にどうしたらよくなるのかを考えていただいた意味がきっとあります(^-^)。