まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ブログが約1か月ぶりの投稿となりました。

これまでこんなに長い間空いたことがなかったというくらいお休みしてしまいましたが、理由は「引っ越し」です。

引っ越し前、引っ越し後と作業が多く、全体では最短でもこれくらいかかるものなのかもしれません。

早い人は1週間くらいで元のペースに戻れますが、なにせ、配置をこだわったり、この機会を利用して、不用品の撤去、反対に新調なども行い、気が付けば2月も終わりです。

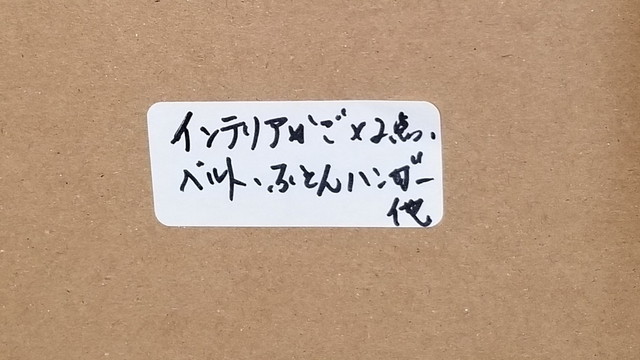

さて、ここ辺りからしばらく15記事程引越にまつわる内容の記事を連続投稿させていただきます(実際は①-⑭です)。

タイトルの頭に<引越シリーズ>と付けまして、引っ越しの際の工夫した点などをご紹介。

この数秒の間にも、どこかで引越し作業をされている・考えている方がいらっしゃると思いますので、応援したいと思います。

まず、シリーズのスタートとしまして、「個人事業主」ならではの引っ越しにかかわる、経理の仕訳の面でご紹介したい事項がございましたので、<引越シリーズ>が属するカテゴリー<コーデ>とは別で<事業>で綴った「まえがき」のような記事となります。

これまで20年も住み続けた慣れた住まいをなぜ後にしたのかの理由

理由は、「心境の変化」が一番でした。

最初は、2002年10月に初めて「賃貸」を経験。

当時は会社員であり、2017年末の退職(「早期定年」と自分では思っています)まではおよそ15年。

その後、個人事業主になった2018年に早くも心境の変化が訪れたのでした。

おそらく、住む前の今後のイメージをしていた2002年時とイメージが全く違うものになったことがいよいよ違和感が出てきたからだと思います。

職業が変わることは、非常に大きな人生の転機だったと思います(誰でもですかね(^_^;))。

しかも、ピンポイントで住みたい物件まで見つけていまして、時々通っては外から眺めたり、近くを通ったりしていたほどの入れ込みよう。

ただ、そういった見つけ方ですので、しばらくは空き物件ではなかったのでした。

そして、そのまま4-5年が経過した2021年11月、ふと同じ物件を検索し、「現在が空き状態」であることを確認。

まだまだその物件に住みたい気持ちが変わっていなかったのでした。

「よし、今がタイミングだ」と。。そこからは、すごく早かったと思います。

そして、2022年2月頭に引っ越しに至ったのでした。

そんな中、2021年の12月には、父が突如亡くなる(心筋梗塞のようなもの)という不幸もあり、思えば2002年の引っ越しのタイミングの時も「叔母」が亡くなっています。

すごく不思議なのですが、大きな転機のたびに身内が亡くなっているという偶然が重なるのがもうこれで2回目ということになります。

先程「心境の変化」ということを書きましたが、具体的な気持ちはこうです↓。

「事業に対して努力していく場所を新たに整えたい」という気持ちです。

正直、今までの住まいはおしゃれで都会的。

友人を招いたり、素敵そうに見えるようなライフスタイルの追求がどこかにありました。

今度の場所は、そういったことは一切思わない、ただひたすら事業が実るよう努力する場所としてピンときたお部屋なのでした。

とはいえ、アパートっぽさがとても素敵で、お部屋がとても広いワンルーム。

リフォームもきちんとまっさらにされていて、いろいろな場所が綺麗でした。

かつてのフランスのデザイナー様が狭いアパートで努力する姿をファッション史を読むことでイメージ(「ガブリエル・シャネル」様のことです)。

そして、そのイメージ通りの「メゾン」という名前の、階段が外に飛び出した透かし階段のレトロな物件、「どんぴしゃ」でした。

「ああ、何という幸運なのだろう、ここで精一杯努力して行ける!」そう思ったのでした。

引っ越し費用の2種の仕訳、「引っ越し運搬費用」「住まいの初期費用」はいずれも一部を経費にできます

引越関係の費用というと、2つがどんな方にも出てくることではないかと思います。

1つは、引っ越し業者様にトラックで運搬などに関して支払う「引越費用」言葉そのままです。

こちらは、「雑費」を使っていきます。

仮の数字ですが、¥20,000かかったとしまして、事業用と個人用の住まいの割り振りの率を同じ50%ずつに計算(家賃も半分ずつでやっています)。

10,000 雑費-現金 20,000

10,000 事業主貸

と仕訳しました。

もう1つは、新居をすでに決めてあるわけで、家賃の前払い分に加えて、初期的な費用を合算の初期費用が存在します。

よってこの「家賃+初期費用」というのが結構な金額で発生します。

これを全¥50,000と仮定します。

25,000 地代家賃-普通預金 50,000

25,000 事業主貸

と仕訳しました。

あとがき

補足的な内容ですが、「個人事業主」が賃貸で商業的な行為を営むことは簡単ではありません(パソコン作業や事務所としての利用は大丈夫、ほぼ認めてもらえます)。

やはり「住まい利用」としての契約がなされ、事業の中のミシンを使うことだったり、パソコンやネットを使っての事務作業等の許可は得ても、実際に「いらっしゃいませー」と店舗みたいな使い方は不可でした。

共有部分を独占してしまうことになったりするというのも1つの理由でしょうが、希望していた「バザー」を物件で行ったりする件に関しては将来の「実家での夢」ということにしておいて、引き続き着々と努力していきたいと思います(^-^)。