まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。

かつては、18金のあのゴールドこそが華やかで素敵な地金だと贔屓にしていたのですが、長い年月を経、「本物志向のレンタルジュエリー」に関わらせていただきました中で、プラチナのあっさりとした素敵さに価値があると思うようになりました。

そして、これまでの収集時代からの続きで始めたレンタルジュエリーのラインナップも数々の改良の中で、現在割合はプラチナやK18WGのシルバーカラーもかなり多くなったと思います。

とはいえ、イエローゴールドのクラシックさや豊富さも大いに受入れ継続していきます。

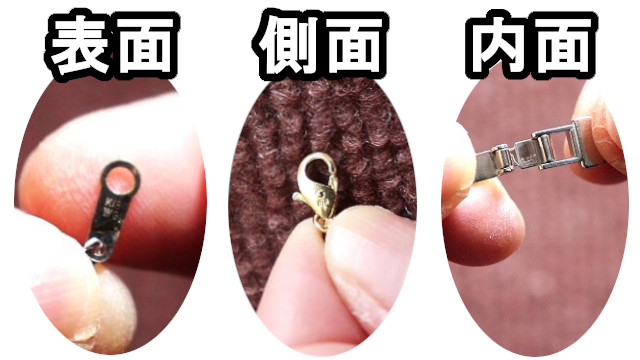

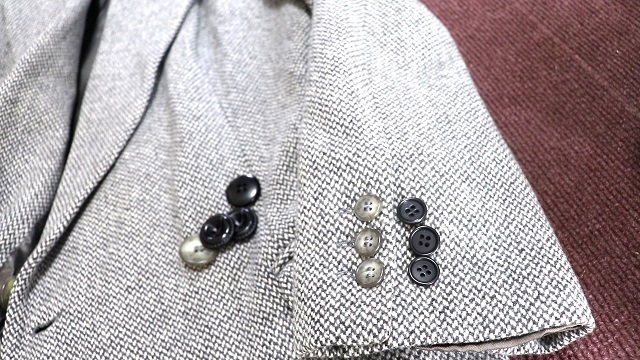

このたびは、地金の良さが存分に味わえる宝石の付いていないタイプ、PT850製の美しい編み込みブレスレットをご紹介したいと思います。

多くの方は、ペンダントやリングは付けることが多いと思うのですが、ブレスレットはどうでしょうか。

そういった偏りのない、必ずブレスレットも入り込む3点セットは当レンタルジュエリーならではです。

その中のラインナップの1つにも入る、このたびのブレスレットの他のジュエリーとのリンクのさせ方や、共通の部分をどうとらえたかなどの視点でご注目いただければと思います。

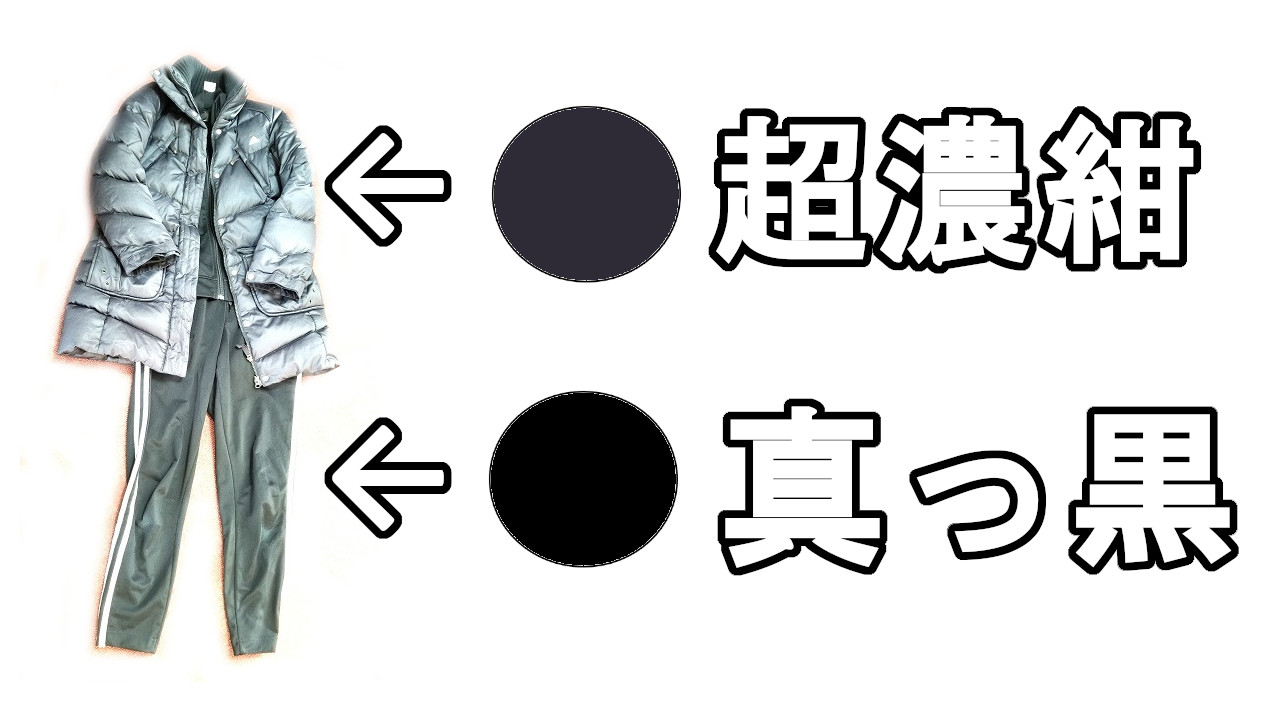

白っぽくてしっとりと静かなプラチナへの好感度は今後更に高まるであろう、ベネチアンの編み込み幅広ブレスが作る世界観と役割

今回の編み込みは6本のベネチアンチェーンを編み込んであるもので、なかなか華やかです。

三つ編みよりも複雑に編み込んであるデザインの方がクセが抜けて、他のアイテムと合わせやすいと感じています。

ブレスレットのプラチナは白っぽくて素敵な輝きがあります。

ベネチアンチェーンだけをストレートにしたブレスもそれはそれでナチュラルな良さがあるかもしれませんが、こうして編み込まれるとまた新しい雰囲気が作り上げられ別物になります。

ペンダントとリングは共通のオーバル型モチーフがリンク、ブレスの編み込みの隙間部分の何となくの形をこれらのオーバル型との相性があると見立てて決めました。

全く同じオーバル型ではなくても、中間的存在に位置するブレスならではの相性だったと思います。

編み込みブレスも見方によっては、「柄」ですので、全体の形の巾広だけではなく、隙間を含む柄の形を見たのでした。

ちなみに、ペンダントのチェーンもブレスのチェーンのベネチアンにぴったり合っています。

あとがき

私の役割は、お客様にご提供するジュエリーのセットを組んでいくことです。

ここにやりがいと楽しみを感じています。

この編み込みブレスがもし、私物だったとしても、ただ集めて保管するだけになってしまうのですから。。それが2020年レンタルスタート以前のジュエリーとの関わり方でしかありませんでした。

そのような使い道のない者ができることは、お客様に使っていただいて、楽しんでいただけるように全力で組み合わせご用意することなのです。

すごく不思議な事なのですが、他の方に楽しんでもらうためにあれこれ考案するということこそ最も望むやりたいことであり、本人が身に付けることでは決してないのです。

実はこの事業活動を通して別の喜びを見つけたということなのです(^-^)。