まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年1月から「電子帳簿保存法」の本格実施で、現実的にペーパーレスの証憑ストックになってまいりました。

まだ今でも思うことは、結構時間がかかると感じてしまうこと。

写真をスマホで撮影→共有とか、スクリーンショット→ファイルのタイトル名付け→計上など、段階作業がいろいろあり、スクショ後共有ツールも使うようになり、それなりに短縮しているつもりです。

ただ、今までの用紙の山は2021年を最後にぴたりと生産が止まりましたことが非常に助かっています(笑)。

デジタルで保存するのもその保存の内容を検索できるように。。との「国税庁」様からのご通達がありますので、例としてエクセル表で日付とともに明細を網羅することが推奨されています。

実際に「税務署」様へのご質問のお電話をさせていただいた時にもそのようにおっしゃっていましたので、その推奨の通り、エクセル表を2022年1月1日から作り始めています。

1シートで1年度ですので、翌年度からは隣のページにして切り替えるまとめ方です。

このたびは、この検索用のエクセル表が「いち早く検索できる・検索しやすい・見やすいもの」として機能するためにやっていることをご紹介したいと思います。

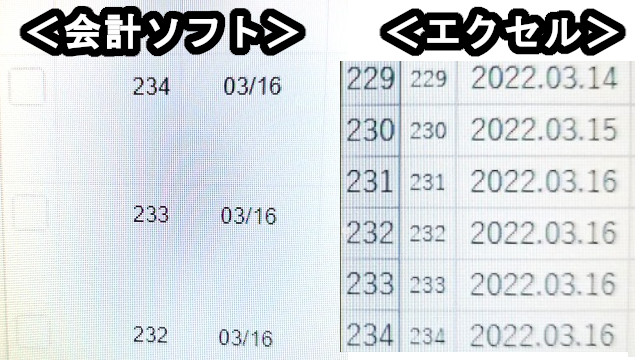

会計ソフトの採番(自動的に付されるもの)とエクセルの番号(能動的に付すもの)の一致

おそらく多くの方が会計ソフトをご利用だと思います。

こうした、法律で一斉に動き出すような今回のような大きな動きの時には、必ず波に乗らないと後で大変ですので、プロの会計ソフト会社様のお力を借りりながら便乗するのが一番。

「月額」のお支払いをさせていただく対価として、ありがたくその基準を満たすべくアップグレードされた機能を利用させていただけばよいかと。

例えば、タイムスタンプなどの問題は非常に理解しがたい分野ですが、会計ソフトへ入力して、証憑をアップロードしてボックスへ収納するボタン2度ほどのプッシュの作業だけで私達会計ソフトユーザーは良いのです。

自分だけで何とかしようなどとは無謀、会計に長けたプロに月額をお支払いすることでお力を借りることで、安心で悩みが減ります。

ですからどんなに小規模でもどんなにパソコンが苦手でも「個人事業主」様は会計ソフトの導入を是非(^-^)。

さて、その会計ソフトですが、どの会計ソフトも必ず採番が付きます。

1計上に1つ連番で番号が振られます。

この番号を今まではそれほど利用したことはありませんでしたが、いよいよここで出番。

この番号と計上記録のエクセル表の番号を一致させるということをしています。

タイトルを一番上に入れてしまうと、もうすでに1つ番号が既存の一番左とずれてしまいますので、タイトルは「ヘッダー」などで内部に表示。

こんな当たり前のこと。。と思われるでしょう。

実は、実際には、よく入力もれに気付かずに上に詰めてしまったりなどが日常茶飯事なのが現状です。

それだけ人間が能動的に入力していくことの正確さには限界があるのです。

ですから、元ある番号の「行」番号があってもあえて、計上番号を手動入力していることは間違いやミスの確認の証拠にもなり、この使い方に納得しています。

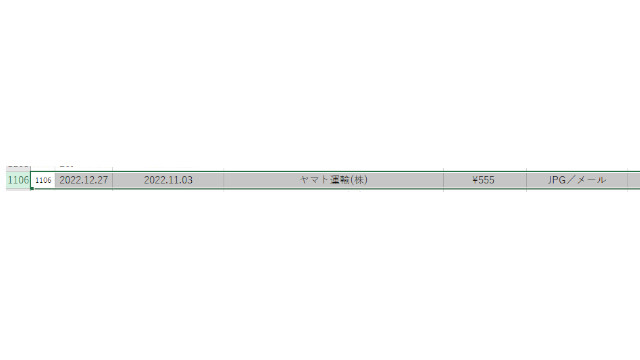

エクセルシートも凝り過ぎてはかえって手間ですので、項目としてはミニマムの「日付・金額・取引先」という、それぞれの証憑のタイトルになっている部分だけの網羅と、最後に「保存手段」を記載、それだけの単純なものです。

「保存手段」というのは、「JPG・メール・PNG・PDF」などのワードを入力するだけです。

これがあることで少し書類の形式を拾いやすいことと、もう1つメールに関して役立っていることがあります↓。

「メール」は生きたまま保存が義務、この避けられない困難さに対してこのように向き合っている

「メール」に関しては、「メール」そのもの「Gooメール」様のサイトの中に保存していますので、その保存場所がほとんどの「会計ソフトへのアップロード」とは別であり特殊なのです。

メールを会計ソフトへのアップロードができませんでしたので、生きたままのメールをそのままメール内のフォルダーに年度ごとに羅列した保存の仕方です。

そんな仲間外れは、見直してメールを保存するやり方を変えれば良いのでは。。と思われるかもしれませんが、メールが都合の良いことがあるのです。

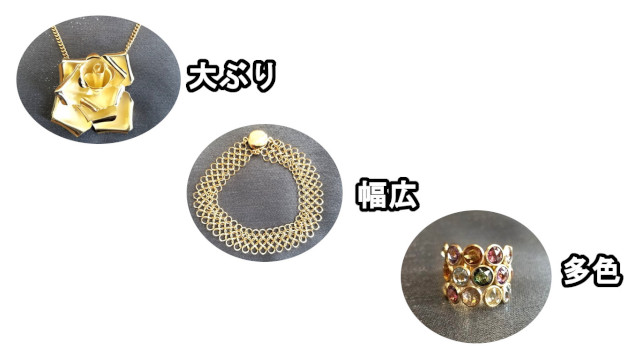

メール保存の種類は、「レンタルジュエリーの計算書」や「ヤマト」様の料金の確定、1年に一度の「ウイルスバスター」「エックスサーバー」の更新です。

当方からの計算書もヤマト様からの料金のお知らせいずれにしても、メールの本文に金額を提示した請求書的性質のものになっているというケース。

メールにPDFで添付などをしないやり方です(添付してもメール保存が結局は必要なはずですのでPDFにする意味がないと考えます)。

お客様が単純で分かりやすいと感じていただけるダイレクトなメッセージであることを重視しているからなのです。

PDFをオープンしなければならないお手間をとらせることになりますから。。

さて、メール以外の証憑はすべて会計ソフトへアップロードしてあるので大半は会計ソフト内にあります。

証憑が2種など複数に渡る場合は、「メール/JPG」などと登場する手段をいずれも記載。

上述の通りメールボックス内に本保存してありますが、それだけでは検索しにくいので、一応メール本文の上の方の部分のみのスクショをとって(メールの日付、時間、本文の内容がスクショ写真に載ります)、その場所へ行きつきやすいよう、PNG(スクショ)の状態で会計ソフト内へも同時に保存しているのです。

実際に後から振り返る時に非常にピンポイントでメールフォルダー内のメールが見つけやすいことを実感です。

あとがき

結局は、本人が分からないと意味がありませんので、自らが短い時間で検索できたものは、第三者も検索しやすいに決まっています。

どう考えても、分かりやすいことが一番だと会社勤めの経理部時代からのスタンスを持っています(勤務先には「正直すぎる」と怒られました)。

「分かりにくいことが良い結果になることなど無い」という考え方がどうしても捨てられないのです(^-^)。