まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

この度投稿の記事はどうしてもカテゴリーが3つにまたがる内容です。

後で貼りますYouTube動画では、前半と後半のような配分で、前半でリフォームしたワンピースを後半でコーデするものです。

そのコーデの中ではジュエリーも登場。

こうして、<リフォーム><コーデ><ジュエリー>という3分野のカテゴリーにまたがる内容でお届けしたいと思います。

リフォームというのは、ワンピースの裏地付きの肩パットの取り外し例です。

肩パットとワンピースの裾が結び付きにくい位置同士ですが、実は大きく関係があるところも作業のポイントとなります。

古着ワンピースの素敵なアレンジの1つの引き出しのようなものになればと願います。

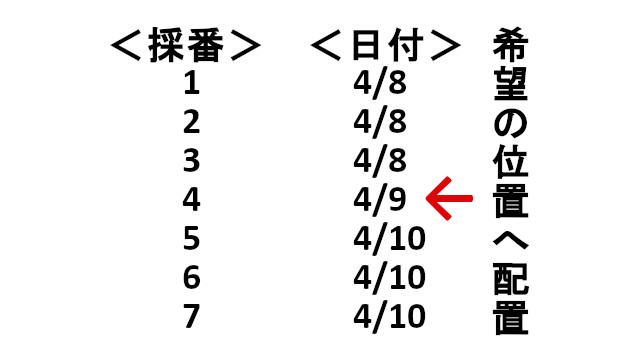

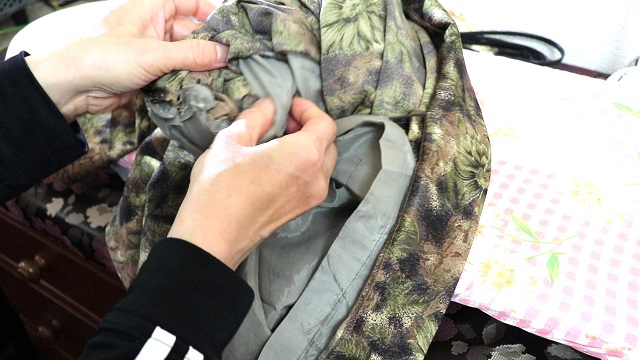

「ふらし」の裏地構造の場合の肩パットの取り外し例、「裾から手を入れて肩パットへ到達」のやり方

古着のワンピース:ハンドメイド。優し気な雰囲気なのに肩パットがややいかっているのが気になります。

古着のワンピース:ハンドメイド。優し気な雰囲気なのに肩パットがややいかっているのが気になります。

以前勤務のアパレルの会社で、お直し担当のパート様が何人かいらっしゃいました。

その時に教えていただいたのが、コートの肩パットの修正の場合に裾から手を入れて行うというものでした。

これは衝撃。とても遠くに位置する2か所が関係があることが意外だったのです。

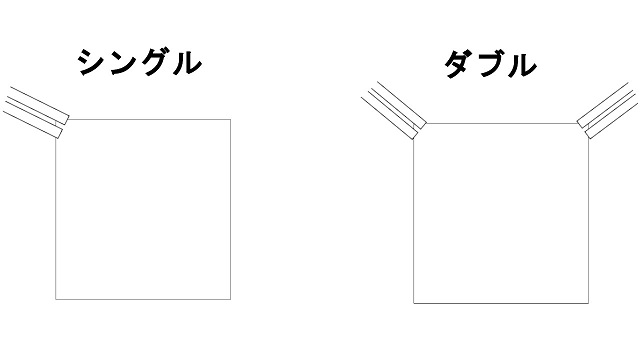

このやり方は、コート・ジャケット・ワンピースなどの裾が「ふらし」といって、本体生地と裏地の間に縫い閉じない隙間がある裾の状態に限ります。

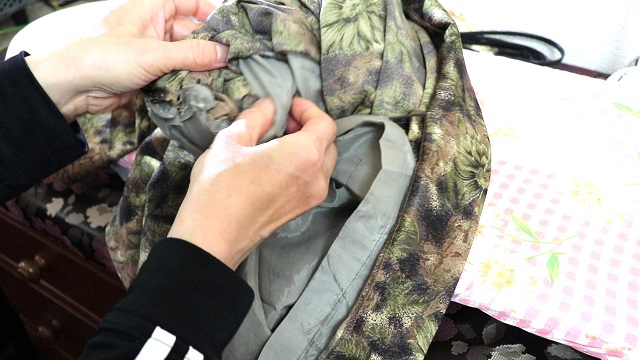

裾の先端の裏地と表地の隙間から手を入れて上に探っていくと、肩パットにたどり着けます。

裾の先端の裏地と表地の隙間から手を入れて上に探っていくと、肩パットにたどり着けます。

そして、優しく肩ごと引っ張り出して見える位置に出し、肩パットを縫い付けから外すのです。

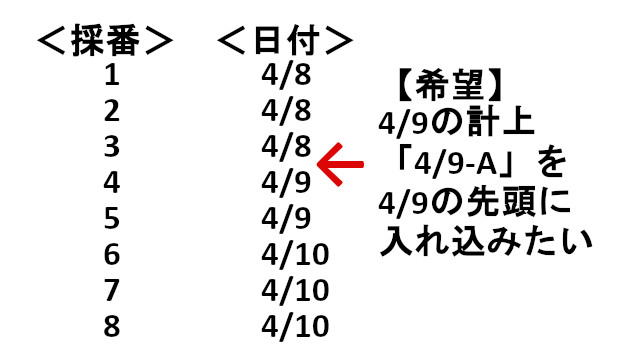

リッパーを使って、肩パットのみを外していきますが、今回のお品は更に難易度がありました↓。

リッパーを使って、肩パットのみを外していきますが、今回のお品は更に難易度がありました↓。

というのも、肩パット自体が本体の地縫いを兼ねている部分があり、ミシンの部分もありました。

しかし、これを外さねば肩パットが外れないので、地縫いを一部解体することになりました。

それを最終的に閉じることをミシンで行います。

上の写真の瞬間は、ミシン縫いの部分をリッパーで外している場面です。

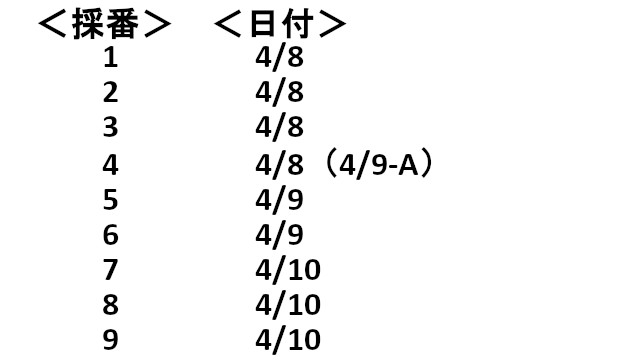

肩パットを外し終わりました。そもそもこの肩パットは本体と一体型という方針で作られたものだったよう。

肩パットを外し終わりました。そもそもこの肩パットは本体と一体型という方針で作られたものだったよう。

こんな風に、いせこみも含まれる開いた箇所の肩部分同士2枚を元の位置に忠実に待ち針で留めミシンで縫いとじ。

こんな風に、いせこみも含まれる開いた箇所の肩部分同士2枚を元の位置に忠実に待ち針で留めミシンで縫いとじ。

元のラインと同じ位置を縫います。返し縫いは取り入れた方が丈夫です。

左右同じことをやって、ワンピースを裏返しにして、穴がないかをチェック。

左右同じことをやって、ワンピースを裏返しにして、穴がないかをチェック。

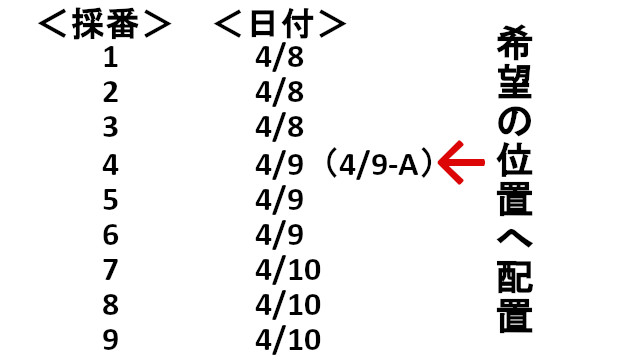

こんな感じで肩のラインに沿った裏地の取り付けの元の形に添って、「肩パット無しバージョン」で出来上がりました。

リフォーム後の様子。手作り品らしい肩のラインだと思います。肩パットを外してもこんもりしたデザインです。

リフォーム後の様子。手作り品らしい肩のラインだと思います。肩パットを外してもこんもりしたデザインです。

以前にも肩パットの取り外しの別のリフォームの記事でもお伝えしましたが、肩パットの取り外しだけでは肩のラインの効果は大きくは出ません。

肩パット取り外しは、あくまでも「突出したいかつさ」の解消に過ぎないのです。

やはりその当時の流行の肩のラインというのは、アームホール、肩のたれる角度も関係しますので、ライン自体は変えていなわけで、もっと違うラインにする場合は更なるライン自体のデザイン修正となるかと。

しかし、このワンピースの良さというのは、やはり当時のラインも含めたものになるので、あくまで肩パットを取り外すだけにとどめましたし、何分ノウハウがありませんので(^_^;)。

出来上がったワンピースで2種のテイストの違うジュエリーを比較、ネックレスかペンダントか

ここで肩パット取り外しのリフォームが完了したワンピースを実際に着ていくイメージのその先に一歩踏み出してみまして、ジュエリーを2種ご紹介したいと思います。

後で貼りますYouTube動画では、ベルト・靴・バッグのお話も盛り込みました。

ここでは、ジュエリーのみ2種で比較してみるということに致します。

まだ何も飾っていない状態:柄物こそ馴染むように付けるジュエリーは効果的だと考えます。

まだ何も飾っていない状態:柄物こそ馴染むように付けるジュエリーは効果的だと考えます。

まずは、王道のパールを合わせてみます。

昭和時代ののあこや真珠ネックレスをつなげて、ロングにしたもの。

いろんな使い方ができます。

あこや真珠は高級品ですが、大変お手入れが難しく、傷んで質が落ちているものをあえて日常ジュエリーに選んで気軽に使えるように持っています。

とはいえ、あこや真珠であることは間違いのない証、認められたそのレベルは永遠であり淡水真珠とは一線を画します。

1連だとロングですが、正面全体に真珠が広がり、この付け方も素敵です。

1連だとロングですが、正面全体に真珠が広がり、この付け方も素敵です。

真珠があまりにクラシック過ぎるというイメージがぬぐえなければ、次のようなアイテムも良いです↓。

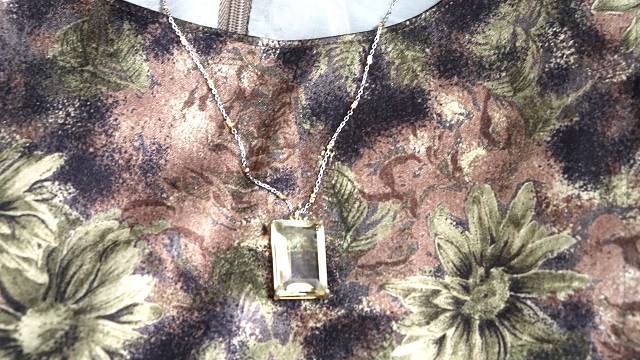

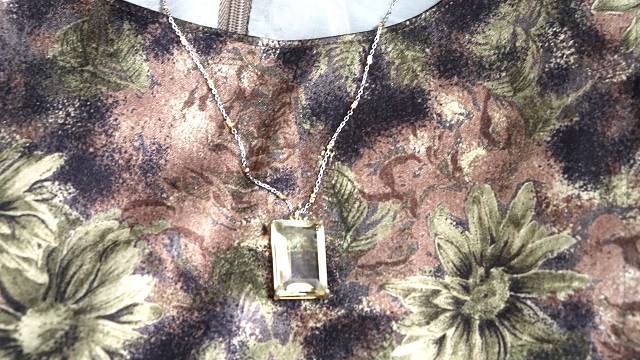

合成石の大粒スクエアペンダント。チェーンは、K18YG/PT850コンビです。

合成石の大粒スクエアペンダント。チェーンは、K18YG/PT850コンビです。

アップに寄ってみました。デイジーの花と合成ストーンのカラーがぴったりのミラクル。とても楽しいです♪。

アップに寄ってみました。デイジーの花と合成ストーンのカラーがぴったりのミラクル。とても楽しいです♪。

こんな感じで、2種の違ったテイストのジュエリーを比べてみました。

このたびベルトのバックルの形が四角のものしか自前の中では見つけられませんでしたので、どちらか一番を選ぶことになると後者になります。

もっとベルトが豊富なら、バックルの丸いベルトをあこや真珠と組み合わせることをお勧めします。

ベルトのバックル・バッグの形・サングラスの形・時計の文字盤の形・パンプスに付いた金具の形・パンプスそのもののつま先の形なども遠目で見て全体のフォルムのバランスには影響がある部分です。

あとがき

ということで、リフォーム→ジュエリー選び→コーデと、当ブログ記事のカテゴリーの中の<リフォーム><ジュエリー><コーデ>に共通する内容でつづらせていただきました。

すべてのことが垣根を超えて溶け込み合って成り立っているのではないかと見ることができるケースです。

古着好きがお伝えしたいことは、「サスティナブル」なお洋服との向き合い方の高まりも見据え、古い物の欠点「かつての流行を感じるあせ感」をいかに新しい形へ持っていくのかというご提案です。

関連付いた複数のことをまとめる「コーデ」という概念、非常に大切な考え方なのです(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク