まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「ペルソナ」という言葉があり、商品を販売する時に、具体的により徹底してターゲットを突き詰める時の人物像の事を差し示しています。

ただ、ずっと疑問がありました。

ほんとにそんな風にターゲットを的確に見極められるものなのかと。

ハンドメイドバッグの製作者は、ハンドメイドバッグを購入する人が本当にターゲットなる方々なのか。。

なんとなく相容れていないような気がしてしょうがなかったのがこれまでの正直なところです。

それでも実際に購入していただいたお客様にはめぐり会えていましたので感謝致しますし、大変嬉しいことでした。

このたびは、そういった商業的な括りを越えた「全共有」を目指したい今後の望む形をここに綴りたいと思います。

「ペルソナ」なるものが分かったとも言えるのかもしれませんし、探す旅の最中のようなものなのかもしれませんが。。

生地在庫の多くを減らしたいという目標から「生地売り」をしてみて感じたこと、意外と自作する人に届きやすかったことが意味するもの

できれば、一掃、そうはいかなくても、ほぼ生地在庫の多くを年末までに消化していきたい目標がありました。

本当は、今まで集めた生地を片っ端から製作してバッグを作って販売していく予定だったのですが、時間が大きく不足。

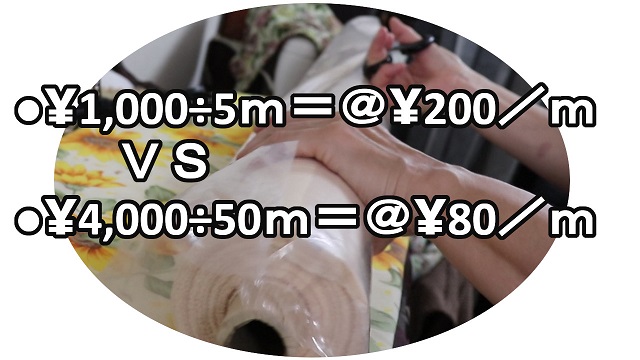

途中7月の頭から生地販売を開始してみたのでした。

とても気に入っていた生地もありましたが、もう他の方へお譲りし、私一人では成し遂げることが出来なかった製作を他の方に委ねてみたくなったのでした。

手ごたえは、初期に早くも感じられました。

いろんな方が生地を良いと思ってご購入いただく日々。

生地在庫は、もともと非常に多く存在していまして、今の時点では年内完売は厳しそうですが、それよりも1つ分かったことがあったこと、これは非常に大きな収穫でした。

生地を購入するということは自分で作るということになります。

完成品のバッグのニーズに比べてはるかに大きいことが身に染みて分かりました。

結局、勝手にデザインした勝手な商品よりも自分で作る達成感や楽しみに対して価値をおかれているのではないだろうかと。

バッグにして販売して収益を得たいという目標を持ったプランのある人達に届いたのではないだろうか。

ここで決心を新たにしたのです、もっとはっきりと事業を「作る人向け」にシフトしていこうと。

勝手にバッグを作ることをひかえ、多くの多種多様な試みを多くの人にしていただこうと。

じゃあ今後生地を売るのかというと、そうではないのです。

現在は生地の持ち合わせがあるので、それをご提供する期間ではありますが、その時に一言コメントを添えて、活用の仕方や取り扱い方の注意点などを記しています。

これは、第一歩にすぎません。

作り方・デザイン・価値の入れ方などすべてのハンドメイドバッグに対するノウハウを多くの自作したい人に向けてご提供していく役割を担うということ。

ということで、2022年の目標としてコンテンツ販売をしようと思っていたことが、偶然の生地販売によってより一層高まり、そのニーズもあることに気づいたのでした。

今までやったことが無かったことをやってみることの素晴らしい効果を感じています。

あとがき

冒頭のペルソナのお話に当てはめるならば、「バッグを自作したい人向け」などということなのかもしれません。

しかし、そんな風に決定づけるわけでもありません。

多くの方へただノウハウをお伝えするということをひたすらやっていくということであるのみです。

そのためには、デザインやノウハウは秘蔵せずにすべてをアウトプットしながら手放していき、ご提供していくことに決めています。

ハンドメイドバッグアーティストにはなれなかった、もっと別の役割を見つけたような気がしています。

影の存在ではあるのかもしれませんが、キラキラしたスポットライトを浴びるようなことよりも自分に非常に似合っている役割です。

地道ではありますが、空っぽになるまで、これまで苦労したその難関箇所の渡り方とか、美しく仕上げるための裏に隠れた技(わざ)などを伝えていきたいと思います(^-^)。