まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび拝読の本は今後のハンドメイド製作を考えるにあたり非常に影響を受けた本で、非常に有難いきっかけをいただいたと思います。

なぜなら、今後のアパレルファッション業界のあるべき方向を指し示してくれるかのような事業内容の会社様だからです。

一切の無駄やコストをそぎ落とした「横編機」を製造されている「(株)島精機製作所」様の創業者様(現会長様)のことが書かれた本、「アパレルに革命を起こした男:梶山寿子 著」です。

この本にも影響を受けながら、ちょうど考えている最中であった事業活動についての今後の決意のようなものをまとめてみたいと思います。

「サスティナブル」という言葉が登場するはるか昔から考えてきた「無駄の解消」の意識は「横編機」の姿で我々を説得してくれる

今でこそ、地球の環境・未来を守る意識が多く謳われ、その意識がファッションブランド様にも浸透。

しかし、もう何十年も昔から創業者様の「島正博」様はその方向性を意識した事業をしてこられました。

それが、裁断の無駄などが出ないような「横編機」です。

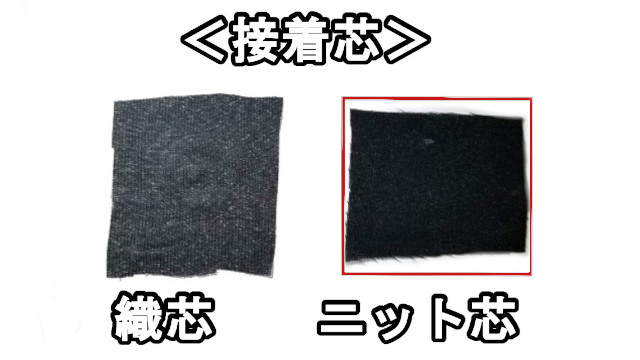

ニットは、織物よりもロスが出ないというのは、生地には裁断があり、その余分な切り取られた部分がどうしても残ってしまうからです。

仕方がないことですが、ニットの糸は余分が出ないことで、さらにその糸もロスの無さを徹底的に追求。

元は職業用の軍手からスタートの洋服関係への展開だったようです。

では、すべてがこの機械による洋服になっていくのかというとそうはいきません。

ファッションは半分「芸術的」な側面があり、「デザインの突飛さ」「おしゃれである」ということが重視されます。

理解はできても、魅力的なお洋服が果たして作れるのかどうかも重要なのです。

製作するバッグで想像してみますと、ニットの一続きのバッグを欲しいと思うのかどうかです。

ただ年々ニーズも高まっているとのことですので、「ユニフォーム」などの個々のおしゃれに対する要望が多種には渡らない、均一性が軸にあるものには最初に対応していけるのかもしれません。

製造する者としてはハンドメイドバッグ製作者も他人ごとではない、無駄を決して生まない今後の製作の姿勢を考える

ニーズが無い品物を先に作ってしまうことが本当に望ましいことなのか。

オーダーメイドだったらと一から要望を聞いた挙句、「思いと違うからやり直ししてほしい」などもとんだ無駄を生みます。

材料在庫を抱えないことが必ずしも無駄を排除できるとは限らないケースも多々あるのです。

そして、未だに数多くの量産品を一気に製造するスタイルは、表沙汰にはなっていなくても、必ずもったいなく材料の余りがあると見ています。

そんな背景もある中、1点物を作るスタイルのハンドメイドバッグ製作が無駄がないのかと言うとそうではないと思います。

そこで、現在の事業活動の実態もご紹介すると同時に、こんな風にまとめたいと思います↓。

<ハンドメイドバッグの活動:「共有型のハンドメイドバッグ」>

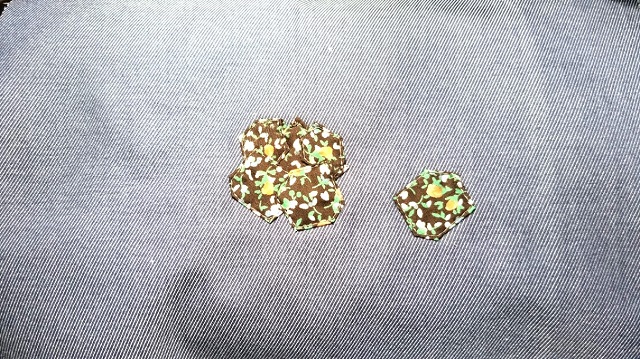

・余計な生地ストックを持たず、1点物スタイルのその時の気持ちの中で1番の1点だけをできるだけ順番に作っていく(これまでは生地を確保したくてたくさんの生地在庫をストックしていました)

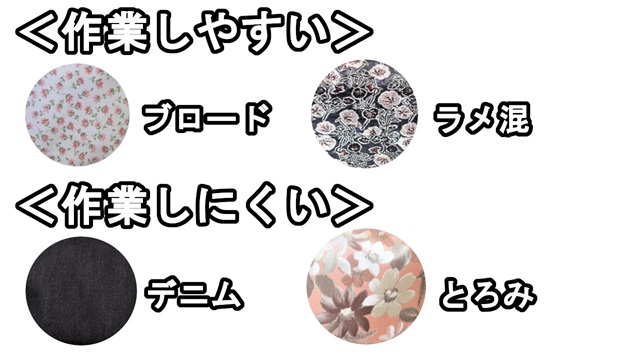

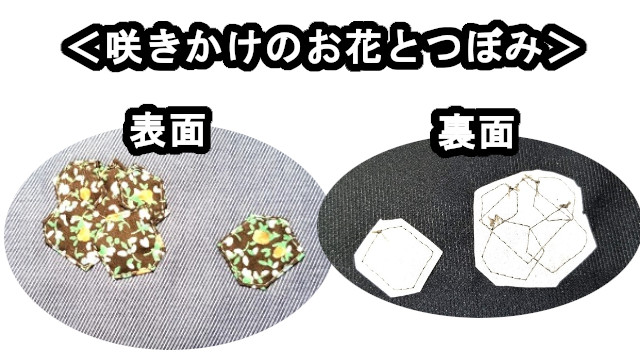

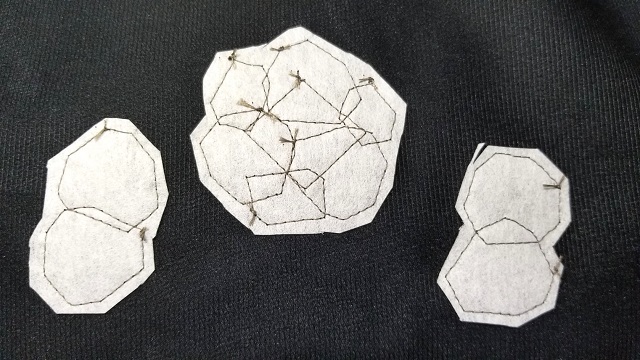

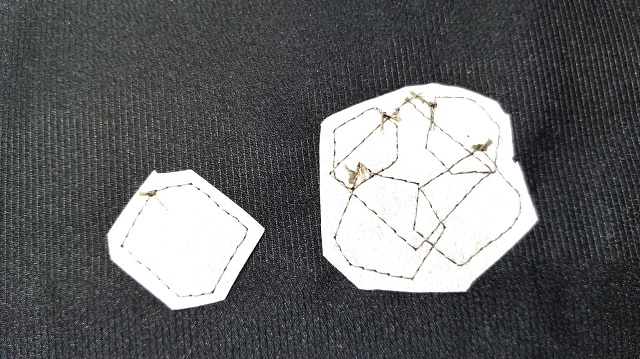

・そもそもデザインに関して考案に盛り込む事項、余計な残布を生まない、容量いっぱいの「価値」を研究した型紙で製作。

・生地をもったいなく残すような量産活動は、その残布を何に活かすのかまでを考えた企画を組む念入りな活動であるべき。

・自作することの限界を受け止め、足りない時間やキャパを他の同じ仲間のハンドメイド製作者にむけてノウハウとして伝達:「有料デジタルコンテンツ制作」「YouTubeでの無料解説」など。

あとがき

個人的に私物でもやっている「サスティナブル」の意識を最後にまとめてみます↓。

・洋服は古着しか買わない。

・どんなお品でも、購入したものは、1つの物を大切に長く使っていく意識を常に持つ。

・簡単に洋服や製品を捨てない、別の活用方法や転売を一度考える。

こんなところです。

実は、お洋服の分野だけにとどまらず、「家具」なども中古品ばかりを購入するスタイルに変えています。

それこそ「住」の部分さえも中古物件というものがありますのでご検討してみる価値もあるかと思います。

洋服も「処分」ということがミニマムなのだというご紹介もありますが、あれを多くの人が同時にしてしまうことで、ゴミも増えるわけで、そこは非常にジレンマがあります。

一度はそういった処分の機会を持ったら、次はその教訓をもとに、今後の購入の仕方に関して自分なりのルールというかきちんとした心得を決めるなど、「これからのこと」こそ重要だと思っています。

そもそも購入の時点で余計な品物を安易に入手しないということも大変重要ですので、今後できそうなこととして、「後に手放さない購入の仕方」などの情報共有だなども浮かんでおります(^-^)。