まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

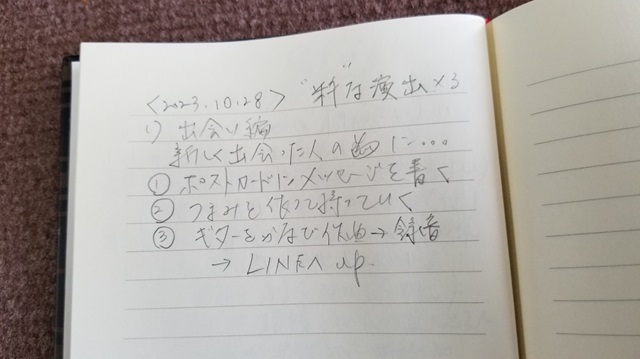

カーテン作りのシリーズを①から順に投稿させていただいておりますが、1つ前の③から日数が空いてしまいました。

というのも、かなり大がかりなやり直しなどの試行錯誤と多忙のために、連続でないことお詫び申し上げます<m(__)m>。

このたびは、カーテンの上部に設置の専用のメッシュ芯を設置する場面です。

「こんな風に折り曲げてステッチをここにしました」など細かくやり方をお伝えしたいと思います。

そして、これこそがピクチャレスク流、やり方の説明などではほとんどやられていない「てっぺんステッチ」も丁寧にかけていきます。

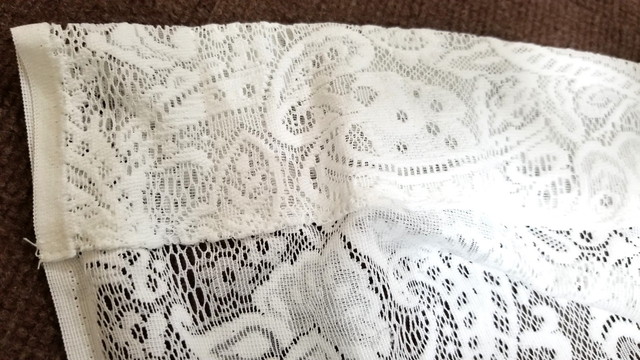

「固定する」という機能を重視したい、カーテンのトップのメッシュの芯地ベルトの設置の際の馴染む同色ステッチをした姿

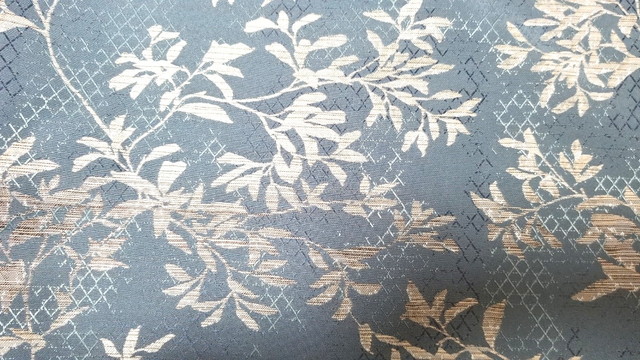

今作っているカーテンの場所が、もう今後何十年も作り直すことが無いであろう場所であり(縁側)、高級感のある素材を実際に高価格で購入しています。

その下にかけるレースカーテン地はジャガードで凹凸感ある素材。

やはりとことん納得のいく作りをしておきたいのです。

一度袋縫いでつないだやり方も、その後の見直しによって、「違うな。。」と。

耳を使用した両割り仕様に変えるために全部解体してやり直しました。

そのために、一度縫った果てしない長い糸のステッチをすべてほどいて最初のスタートのハギ目のつなぎのところまで戻った程の拘りです。

そんなやり直しの中でこのたび新しく加えたてっぺんのステッチ、これを含んだメッシュベルト芯内蔵の過程をご紹介してまいります↓。

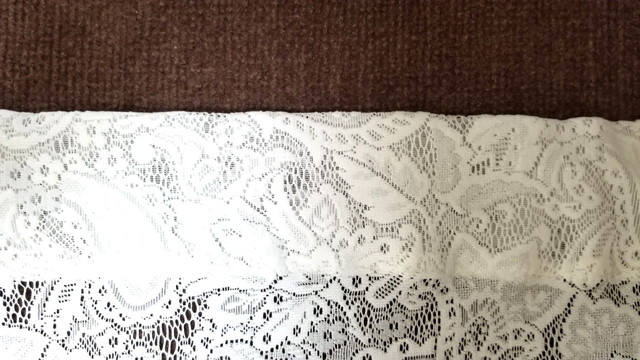

そうして、先端2-3mmの位置をステッチ、一度しか折り曲げませんので、一度目のステッチもここに出ます。

そうしますと、2本のステッチが綺麗に並行に並ぶという美しさも必要です。

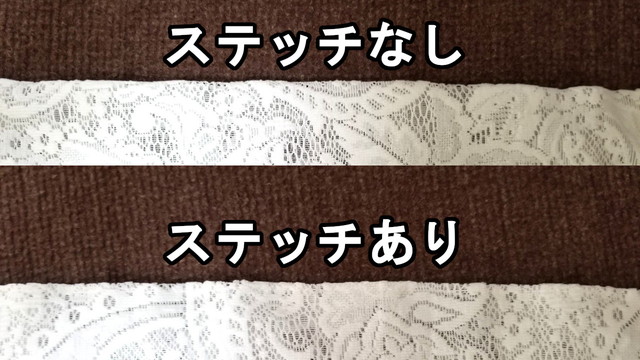

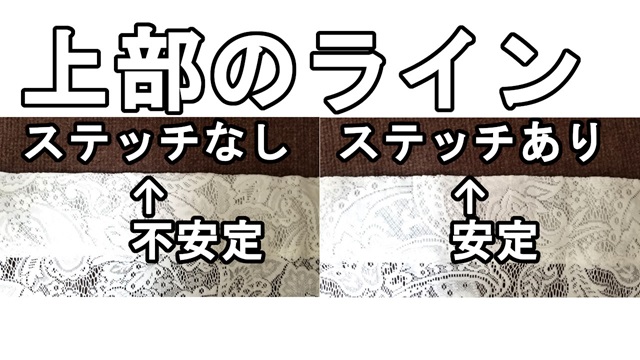

この曖昧さを良しとしたいのか、固定してぐらつきを押さえたいのか。。後者を選んだのでした↓。

もしかしたら、「邪道」であるというご意見もあるかもしれません。

既製品は、ステッチの手間をミニマムに省き、見た目の美しさや柄を遮ることを回避などの名目からおそらく上部にステッチが入れられることはほとんどないのでしょう。

確かに上部は視線が行くところなので、ステッチによってその様相が崩れることは望ましくありません。

しかし、唯一の動きである開閉の際にこの芯の部分が最も動く箇所であることも紛れもない事実。

そう考えると、毎日カーテンを開け閉めすることの積み重ねは大きく、長い目で見た丈夫さと安定感は重要だと考えます。

その後の作業、両サイドの三つ折りステッチ

「耳」の部分は縫い代を隠す必要は無いとも思われるのですが、この部分は既製品カーテンでは「耳」なのにほつれてきた実態があったのでした。

あとがき

この後、縁側用のメインカーテンも作り直しをし、その後別のお部屋の2窓用のカーテンを作っていきます。

最終すべてのカーテンの設置後振り返るまとめの投稿をしますので、残りの⑤ひだ作り⑥裾上げ⑦ベルト作りと3場面がまだひかえております。

11月末までには終了できればと思っております。

1時間半で作り上げてしまうプロ級な方もいらっしゃる中、何日も日数をかけていますが、これも後の喜び・満足度のため。

気持ちの納得度に実直に従った大掛かりなやり直しは決して後悔するものではありません。

そこまでしてもやり直した「意味と熱」がお伝えできればと思います(^-^)。