まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

冒頭ながらお伝えしておきたいのでが、当ブログ記事は、最初の投稿の2019.09.28からおよそ5年半後の2025.02.28にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

内容においては、確かに当時の未熟さや至らない点もありますが、それも含めてその後の伸びのきっかけとなった時期だからです。

最初から素晴らしいお品を製作することができたかのように盛ることをせず、当時のままをリアルに残しています。

そして、その後の見方も含めた年月の経過の奥行きを盛り込んだブログ記事に深みを感じていただけるようにとこのスタイルにしているのです。

2025年現在でも大いに行っているはぎれの小物製作への利用は、この2019年がスタートでした。

2019年ではたくさん利用させていただいた高級生地のはぎれが多く存在していましたので小物作りも一際注目の作業だったと振り返ります。

にもかかわらず未熟なはぎれ品の姿であった。。という後からは反省する点もあります。

このたびは、1点のはぎれ製作品をご紹介しまして、本製作生地とはぎれに対するフラットな目線の重要さをお伝えできればと思います。

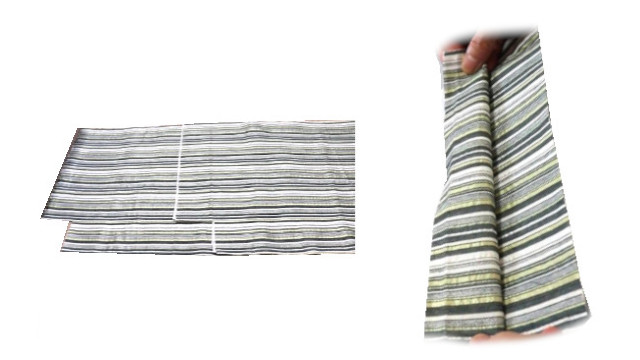

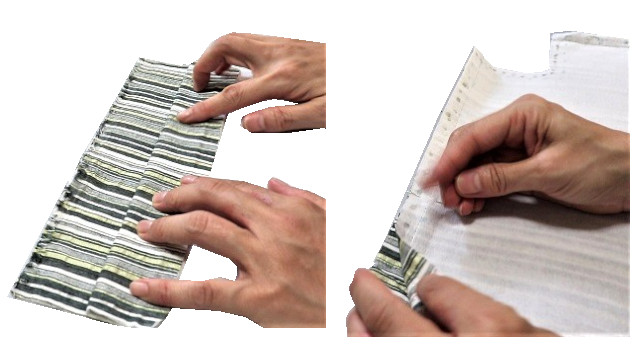

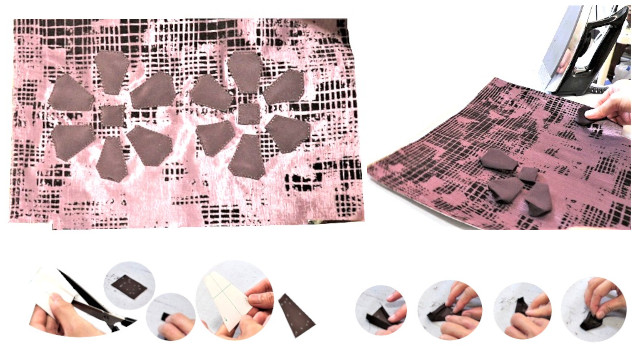

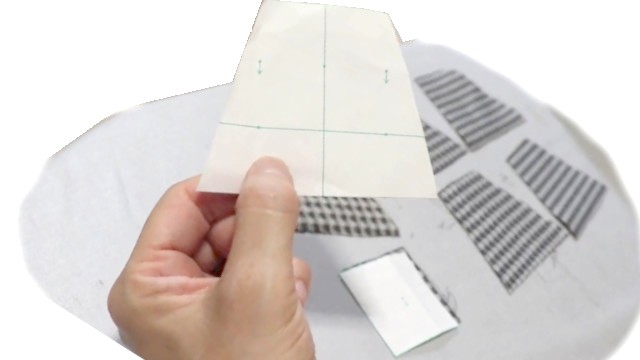

はぎれが生まれる前の本製作品のバッグは、過去のブログ記事【22】でご覧いただけまして、「ミニリュック」製作でした。

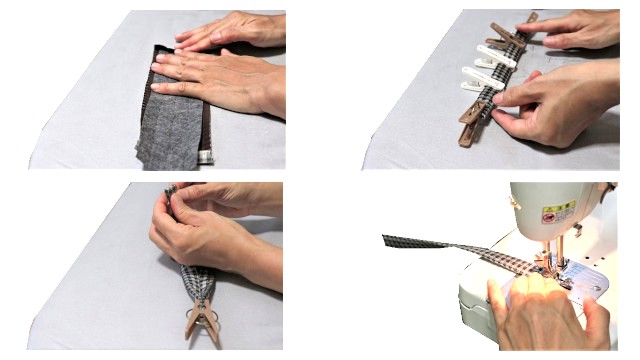

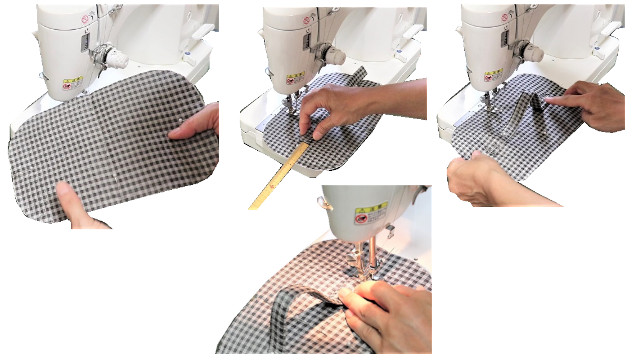

もったいない高級生地の残布をきっかけにスタートしたはぎれによるポーチ作り、本製作と変わらぬ仕立てが望ましい

冒頭でもお話しましたように、何しろ2019年が初めてのはぎれの利用を開始した年、最初ははぎれを斜め上から見るようなところがありました。

「どうせはぎれなのだからそこそこで良い。。」などというような。。

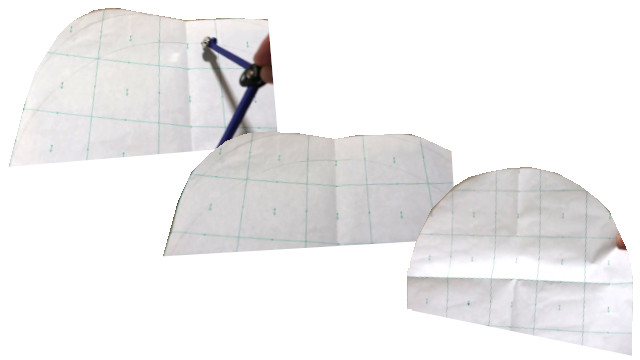

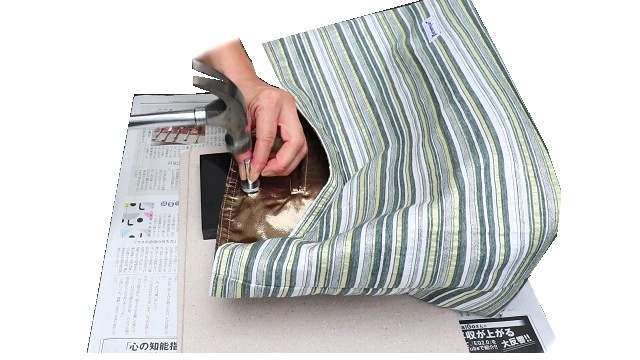

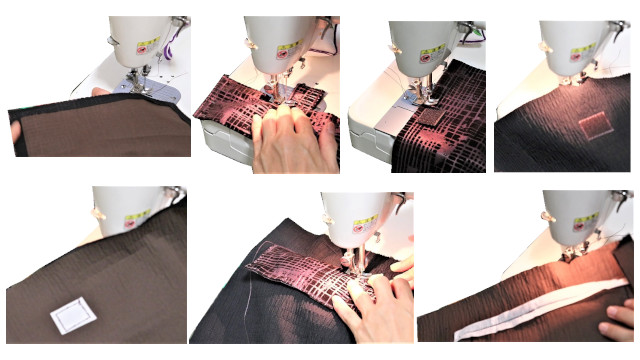

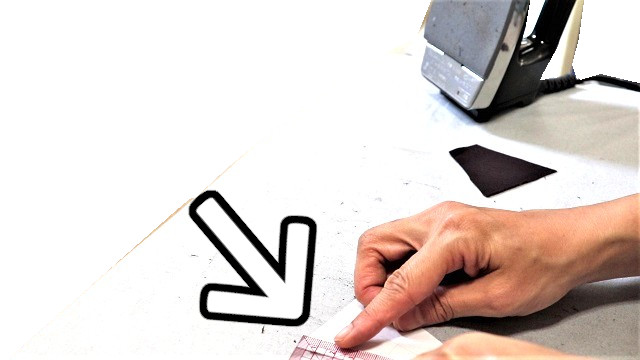

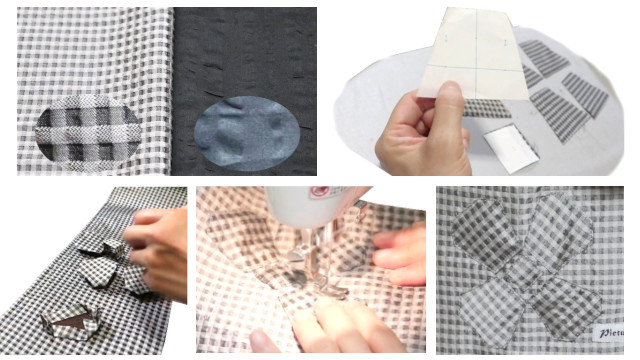

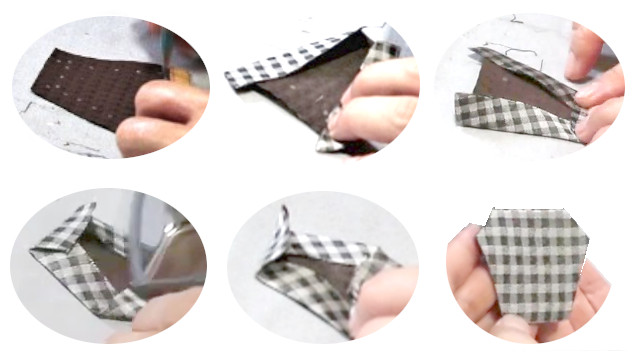

それが、当時完成の至らぬ点、写真や動画にも現れていまして、接着芯を貼らずに本製作のバッグと違う「近道」のような仕立てをしていたのでした。

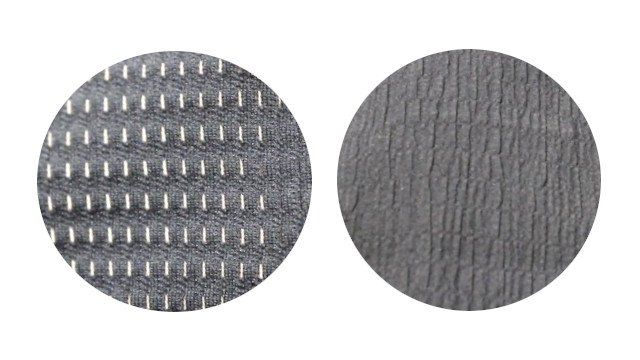

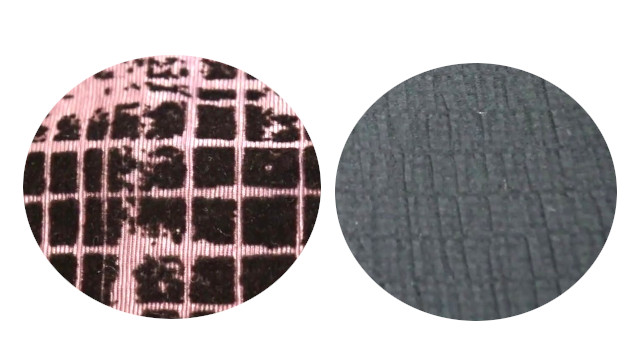

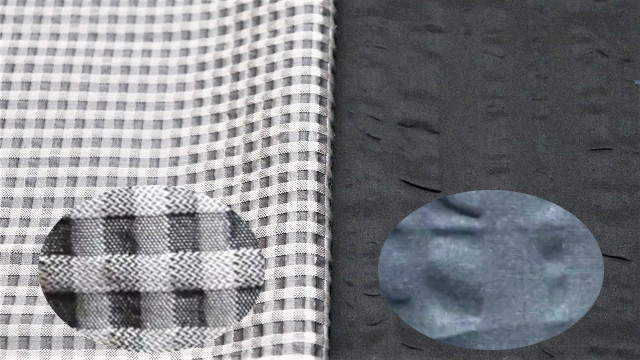

生地名は、ジャガードプリント、ビスコース/70%、ナイロン/20%、ポリエステル/10%、イタリア製。

2019年では裏無しの1枚仕立てで完成しています。

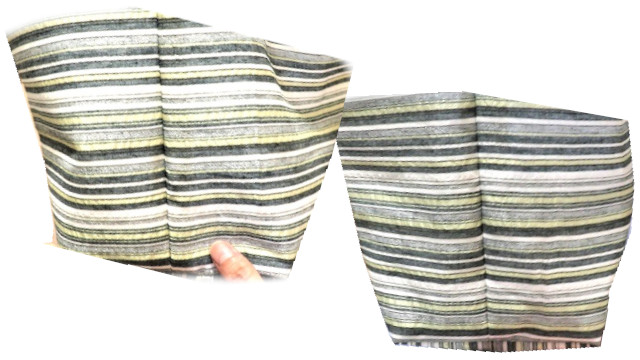

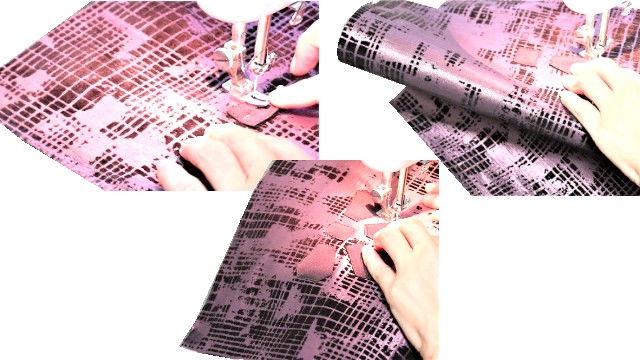

しかし、どれだけジャガードのしっかりしたごわついた生地であっても裏地が無いことで結局は柔らかさを感じることになり、価値が半減。

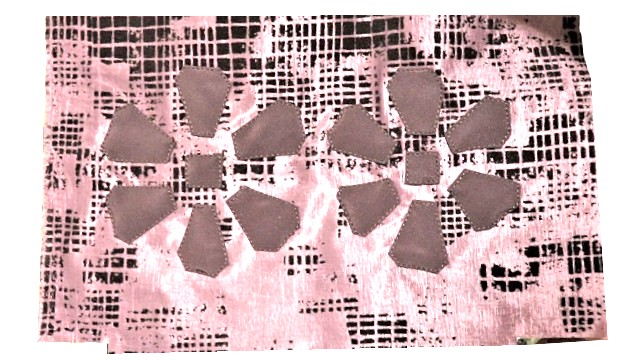

その後裏地付けを追加して2025年も健在↓。

生地のみに依存するような製作では、最終的なじんわりとした納得感が得られないことを自ら感じました。

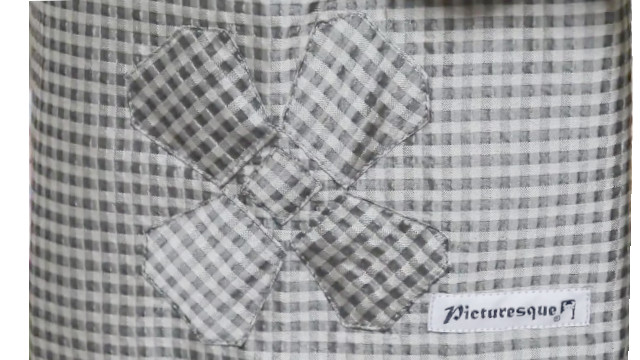

その後の端切れを使った製作では、ちゃんと長い目で見るようになりまして、この世に出す以上はいつまでも持ち続けたい「心地」を重視。

何ら本製作品と変わらぬ熱と丁寧さをはぎれ製作にも入れ込むようなスタイルを徹底していく方向になったのです。

あとがき

最後に、「心地」のお話をもう少し踏み込んで終わりたいと思います。

単行本入れとして製作した当初の2019年でしたが、本ケースとしての使い道の他にその他の細かい物を入れた変遷がありました。

ただ、一重仕立ての時代はいつ手放してもいいような愛着の無さも感じたことも事実。

しかし、ある時期(おそらく2023年頃だったかと)に裏地を後付けしてからはポーチが立派になったことで手放したくないという気持ちに変わっていきました。

2019年では未熟な作りも、その後は通用するようなものに発展していったと思います。

技術が未熟な時代から早々と高級生地に足を踏み入れたフライング、随分もったいなかった部分もありますが、別の部分ではこうして貴重な学びもあったのです。

はぎれであっても、生地の姿は本製作と変わらぬ上質さ。

それならば製作も変なバイヤス感を入れずにフラットに見て、すべてを差別なく丁寧に仕立てていくことがベストであると解きました(^-^)。