まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

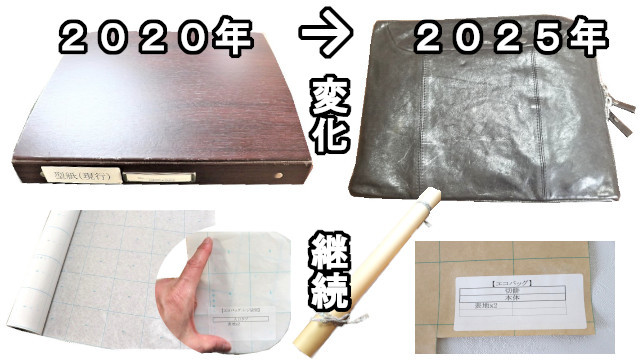

冒頭からお伝えしておきたいのは、当ブログ記事は最初の投稿の2020.04.21からおよそ5年後の2025.05.01にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしていることです。

現在のハンドメイドバッグ業は、「共有型のハンドメイドバッグ」というコンセプト、自らも製作・販売しながらそのノウハウや情報も同時にハンドメイドバッグ製作者様と惜しみなく共有するスタイルです。

一人でハンドメイドバッグ文化を広げることなど到底できやしないと判断、2023年頃からこのようにして大きく活動のスタイルを見直したのでした。

その代わり、「ハンドメイド作家」と呼ばれるような華々しい地位は手放すということに決意、目指すべきところは自分が主人公になどなるのではなく「大きな手作業文化の広がり」を目指すのです。

とはいえ、同時に製作・販売活動もしていくのですから、お客様への情報伝達こそ重要です。

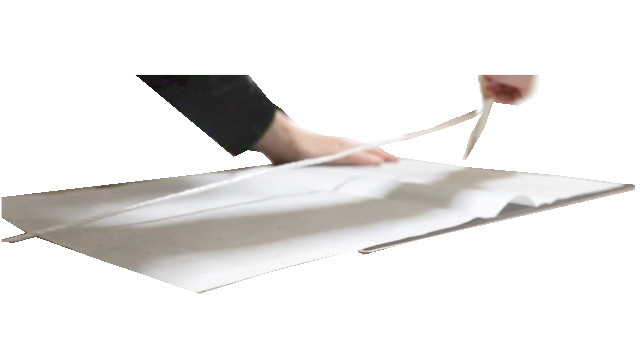

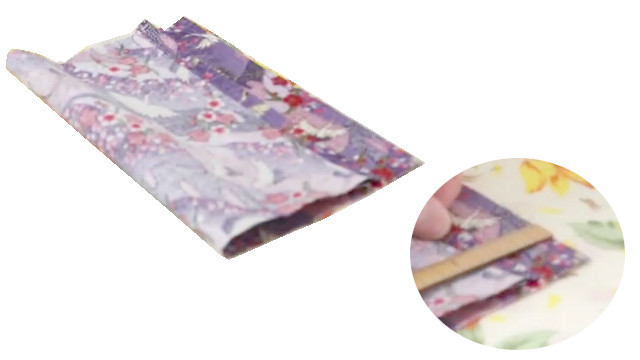

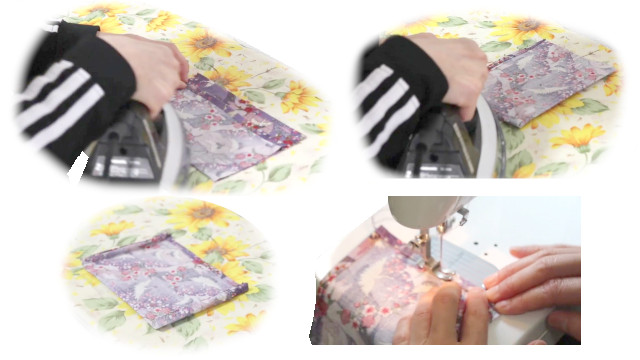

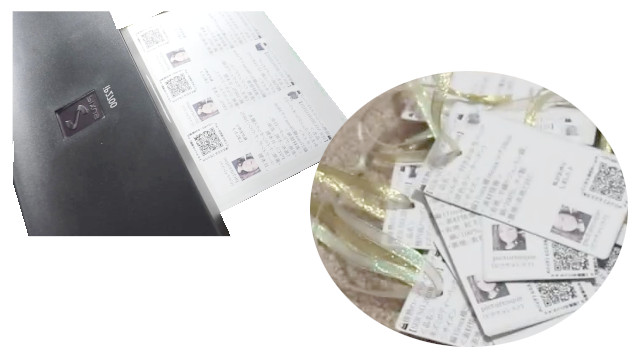

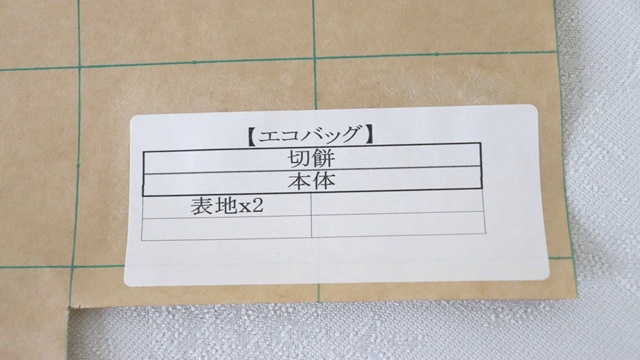

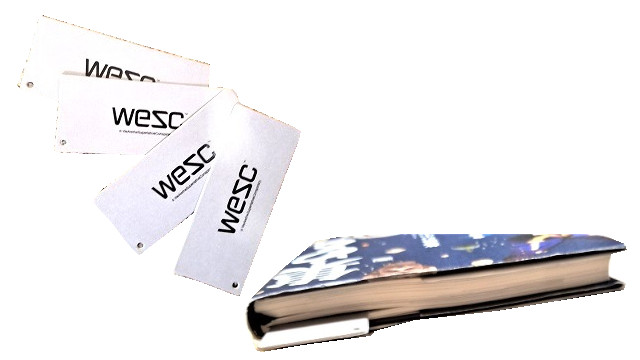

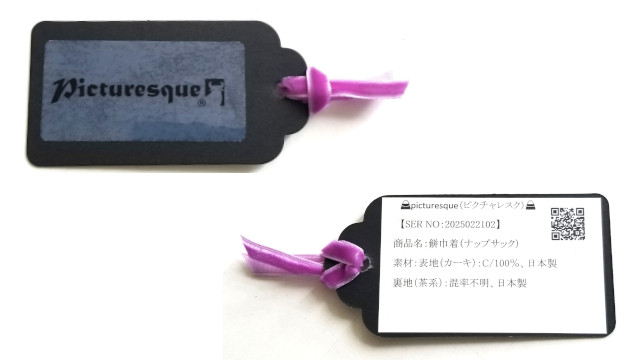

2020年では、バッグご購入後の発送時に附随の「下げ札」にある「仕掛け」を作りました。

一度ハンドメイドマーケット用に作りました下げ札は、以前の【114】で投稿させていただきました。

その後もっとスタイリッシュに、そしてミニマムに下げ札の存在を見直していきました。

2025年現在の「下げ札」を2020年当時との差で比較、特に改良後の姿をこのたびはお伝えたいと思います。

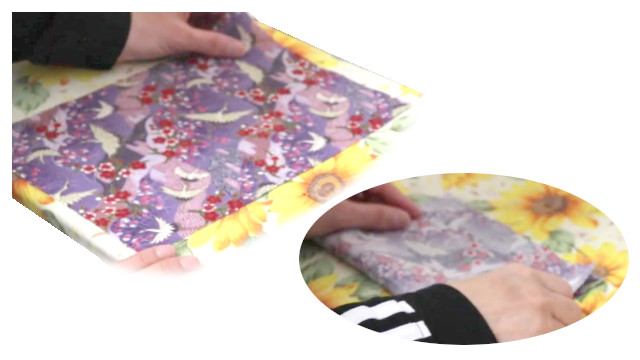

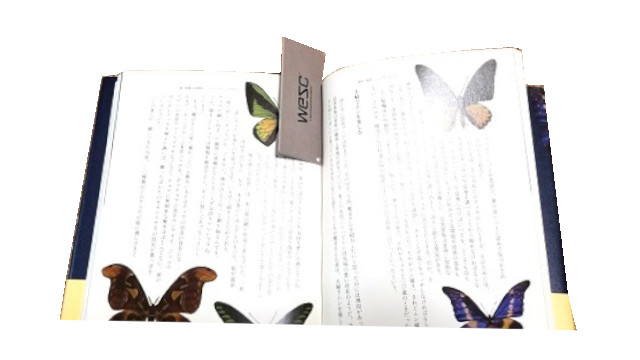

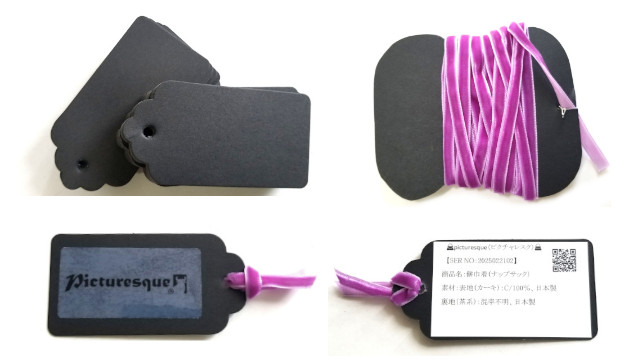

「しおり下げ札」に綴られた情報とQRコード、本のしおりとしてご利用いただきながら当存在を覚えていてもらうアイデア

このたびお伝えします「しおり下げ札」の着想はここから↓。

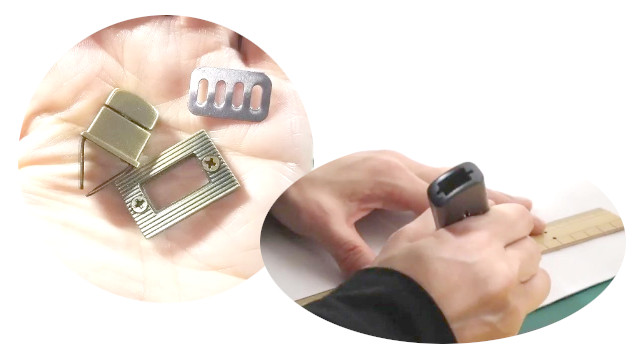

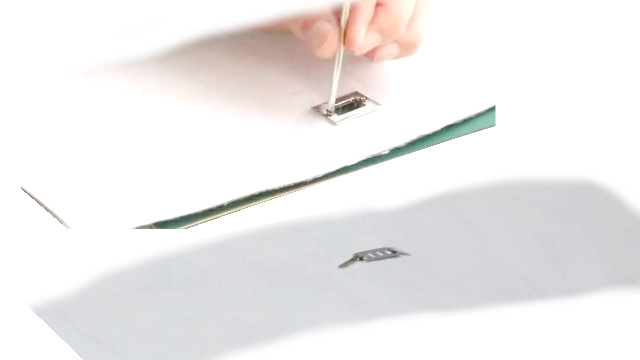

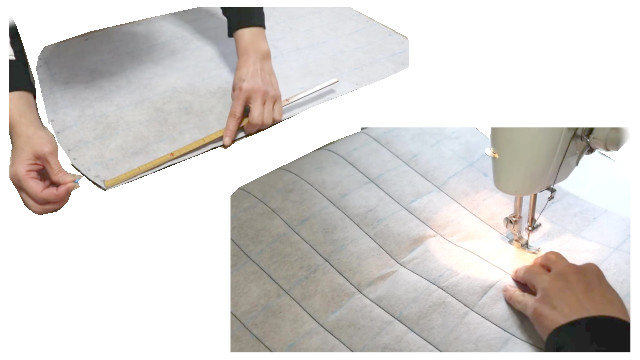

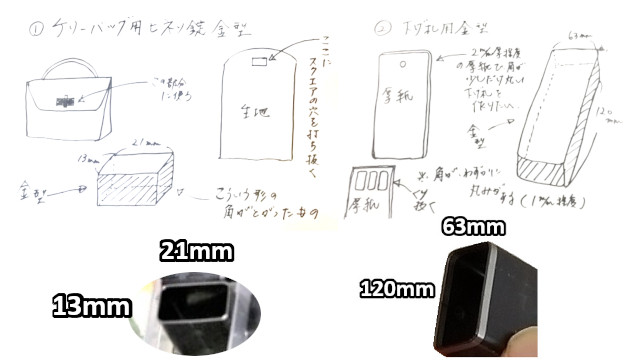

上の黒い丈夫な厚紙は、このポンチでもっても、くり抜くことができませんでした。

せっかくのオーダーメイドまでして道具をそろえましたが、そのやり方を思い切って中止にしたのです。

とは言えこれも良き経験、これをきっかけに下げ札の野暮ったさを解消していくことになりました。

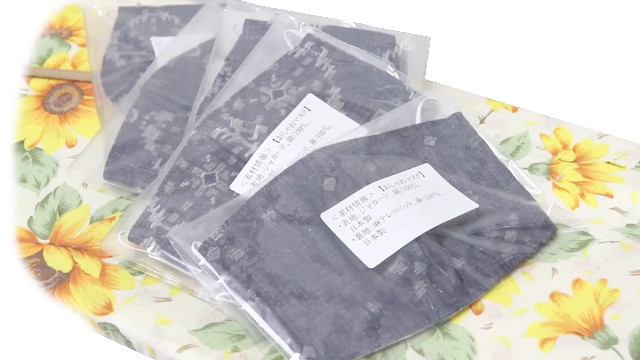

ここからが、2025年現在でも続行の下げ札スタイルとなります↓。

あとがき

何でも自分でハンドメイドしようとしたことは、かえって2020年では壁にぶち当たったのでした。

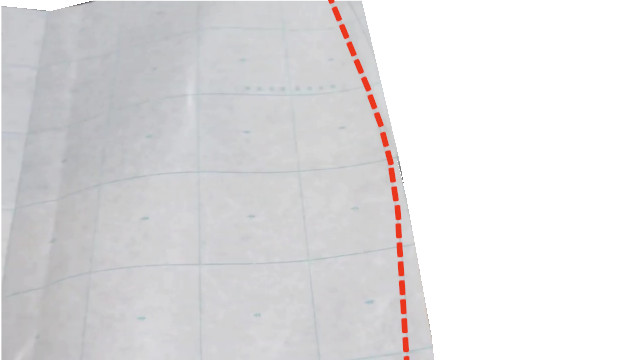

既製品や外注に頼れる部分は頼ってしまえば良いという結論、一番大切な点は情報の中身をちゃんと伝達することにあるのです。

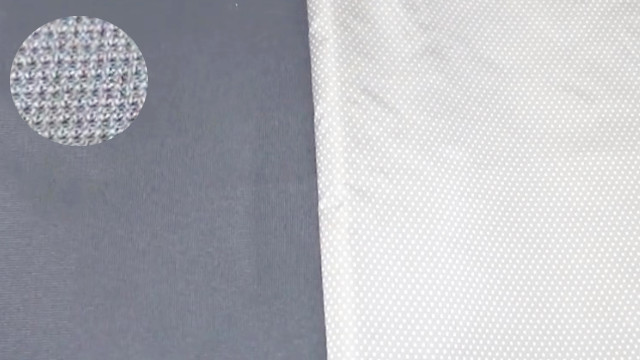

スタイリッシュな下げ札用の裁断してある既製品も以前は無かったと思うのです。

やがて、ハンドメイド業界がどんどん盛り上がっていくにつれてニーズも生まれたのでしょう、こうした有難い素材も見つかるようになってきたのでした。

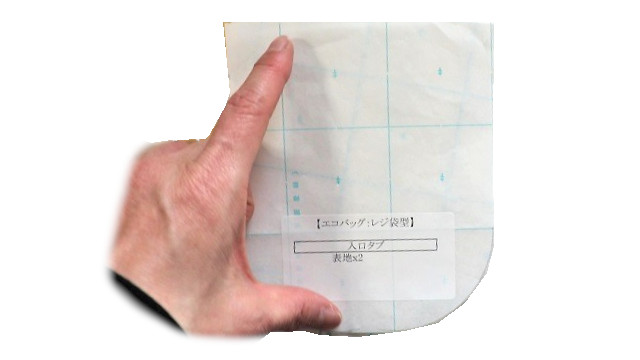

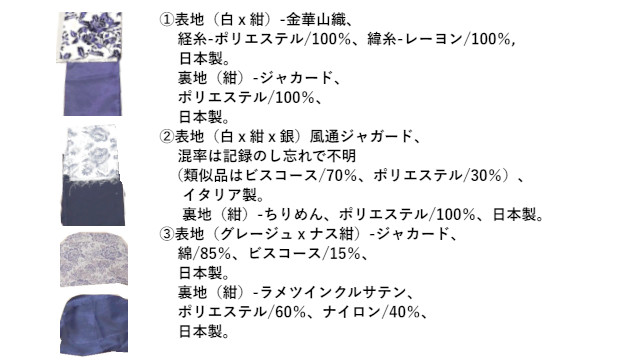

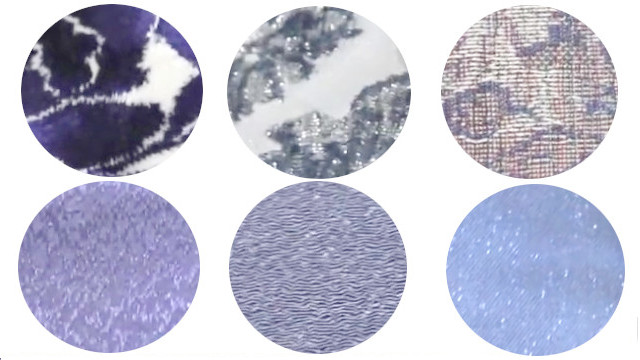

自らもどうしても知りたいと思った、事前に情報収集済みの「生地名」「生地の混率「生地の原産国」を下げ札内に「商品ネーミング」や「商品番号」と共に盛り込み今度はユーザー様に伝達するという運び。

そして、ホームページに再び訪れていただく「きっかけ」の1つを「QRコード」を掲載すると共に作っていくのです(^-^)。