まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

当「本物志向のレンタルジュエリー」の過去のラインナップも含めてすべてを1投稿ずつご紹介していく内容です。

初期の2020年当時のラインナップは末尾番号の<旧67>をスタートとし、順に番号を遡り、このたびは<旧65>になります。

<旧1>の次は、2022年に大改良したラインナップ全39セットを<新1>から順番に、その後は、2024年に大改良したラインナップを<新新1>から順番に投稿予定。

<新新>の番号以上はありません。

2024年で完全に高級地金+宝石質特化のスタイルが確立、あとは番号が増えていくのみです。

さてこのたびは、ごついイメージのある厚み1cm近い翡翠のビッグペンダントを現実的に使いやすいジュエリーにと考えた記録です。

ごついのに美しさも伴った装飾と、そのビッグサイズの存在感が素敵だったからでした。

これを新しいエレガントな形で装いやすくしようという試行錯誤の一環です。

よくあるチェーンを布製のひもなどで設置された翡翠のペンダントの姿は、「民族的」になり過ぎて、ジュエリーとしてはなかなか装うには敷居が高くなってしまいます。

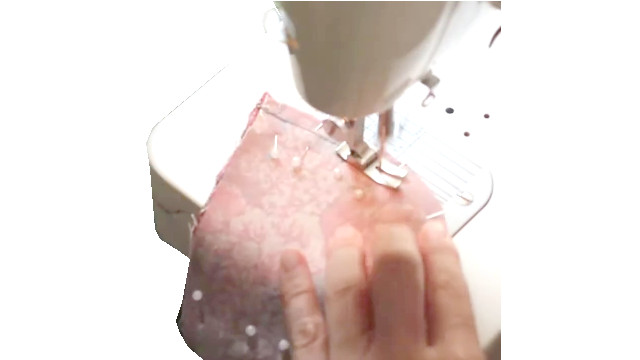

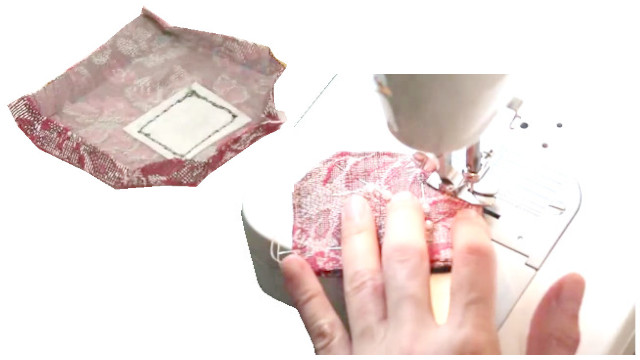

そこで、現実的に付けられるものにするために、まずはチェーンからアレンジしてみるということからスタートしました。

そして、ロングペンダントが出来上がった続きとして、ブレスやリングも見つけて組み合わせを完成、出来上がったジュエリーセットにはドラゴン柄の厳つさは消えていたのです。

是非興味深くご覧いただければと思います。

厳つい白翡翠の龍彫りペンダントをマイルドに表現するたの仲間、ピンクシェルの透かしフラワーやツタの葉透かし装飾

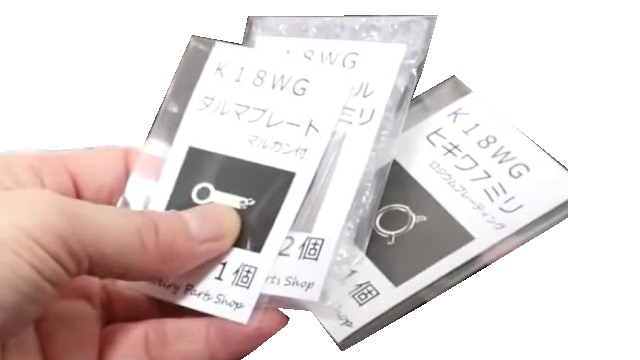

バチカンは二重リングを一重へカットのアレンジ、925の丸カンはこのような1cm強のサイズがなかなかありません。

2点のリングの重ね付けを全く同じアイテムで付けると幅広リングのように映ります。

あとがき

もし入手当時の布製のひものミドルレングスのままであったならば、現実的な装いの出番は少ないと思うのです。

バチカンを設置し、チェーンをジュエリーライクなアイテムのフィガロチェーンでペンダントをアレンジしたことで着用が現実的になったのでした。

こんな風に眠っている可能性を起こし、現実的な出番の多いジュエリーにアレンジしていく作業も時には必要だと思った回でした(^-^)。