まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

外回り用の黒のナイロン撥水生地のビジネスバッグ製作中です。

完成は、後の【359】でご覧いただけます。

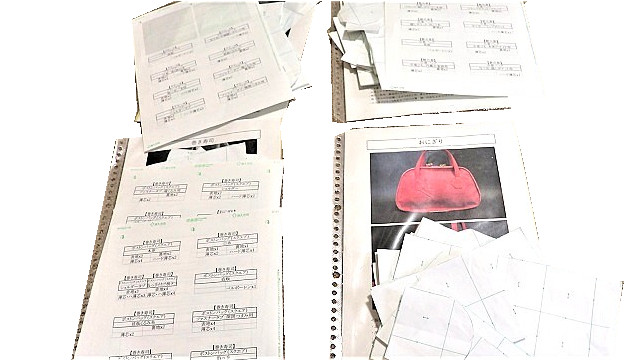

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.31からおよそ5年後の2025.12.26にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し全文を綴り直しています。

YouTubeに関しては、当時のまま変更不可能ですので、その後見直し変わった点をこの記事のポイントとしてお伝えしたいと思います。

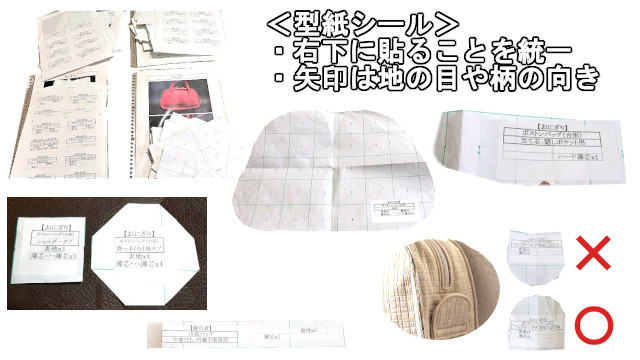

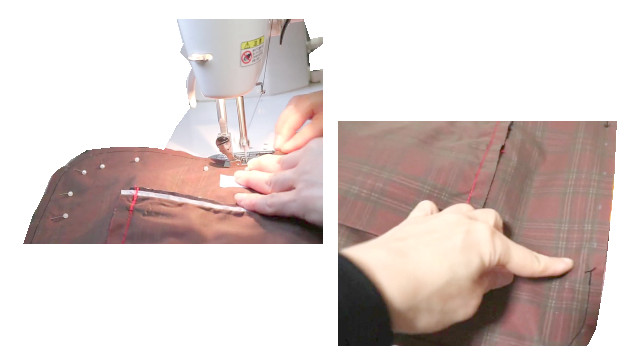

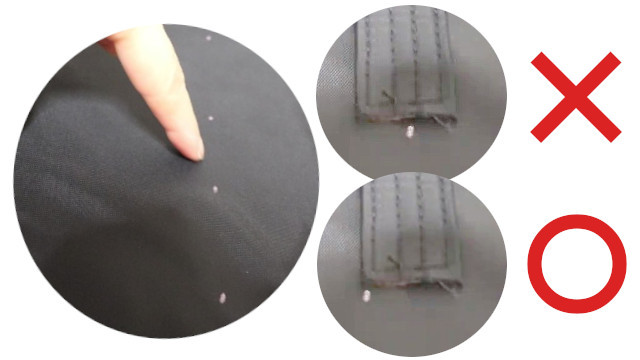

それは、長い支柱ベルトの縫い付け位置の把握の際の印付けの場所です。

2021年当時は、印がしっかり隠れることを気にするあまり支柱ベルトの真ん中にドット状の印を位置させるやりにくさがありました。

その後の見直しでは、支柱ベルトの外端に印を打つ方が、位置が正確に把握できちゃんと隠れてくれるという見方でこちらへ変更しています。

ビジネスバッグの大黒柱なる支柱ベルトを潔くまっすぐに取り付けたい、ドット状のチャコによる印に沿い縫うべき位置をクリアにした

妙な苦労や手間がかからない外端への印付けのメソッドは、今後も類似の支柱ベルトバッグ製作に引用することになりました。

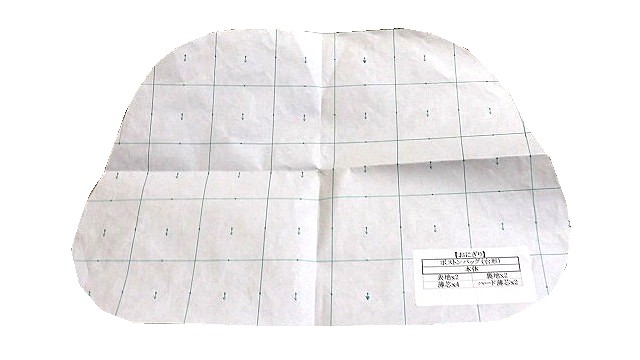

そして、作業は裏地のポケット付けにも進みます↓。

右上のように、ファスナーに2列のステッチが乗るということでファスナーがしっかり馴染みます。

ファスナーポケットが完成した状態にフラップを追加しても、更なるセキュリティー性が高まると思いますが、中身取り出しのスムーズさを考慮してファスナーのみです。

あとがき

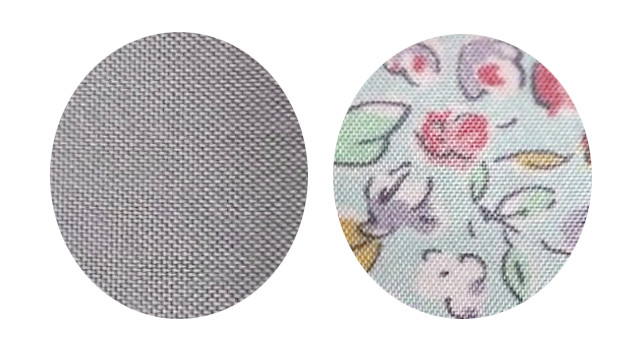

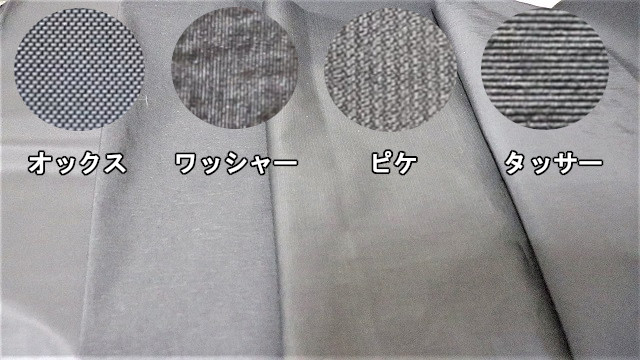

ナイロンオックス撥水加工生地の材料で注意する点に、ニット芯を使用することが必須ということを1つ前の投稿の【355】でお伝えしました。

もう1つお伝えしたいのは、弾力性があるナイロン生地は、デニムにも似た緻密な織りの性質から、時に糸調子を狂わせることがあります。

過去にこの支柱ステッチの作業中に突然糸(下糸側)がループを作り始めたことがあり驚きました。

その時は、テトロン糸で起こったのですが、糸調子が悪ければ強めに調整されるとよいかと。

巷に溢れ返る黒のナイロン撥水生地のバッグ。。どのように個性を打ち出していくかに対して、覚悟して挑む必要があると思います。

製作品が埋もれたくないならば、この制限された「ナイロン黒無地」という条件でいかに新しいご提案ができるのかはある意味挑戦なのです(^-^)。