まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ハンドメイド製作にパッチワークを取り入れることがあります。

むやみにぶつ切りのパッチワークを企画することはせっかくの繋がりをわざわざ切る行為、望ましくはないと考えます。

パッチワークは、あくまでも「苦肉の策」で行います。

そして、もう1つのケースもこのたび発見。

残布ではないけれどもそれ1色では何とも味気がない場合に独自の解釈をもってマルチカラー展開をしていくというもの。

同じ生地で色違いを無地1点ずつで3点製作する一般的な展開とは別の道なのです。

たった1点ずつを同時に使用のマルチカラーのパッチワークが織りなす世界観をもって「貴重なバッグ」を3点作っていくという考え方です。

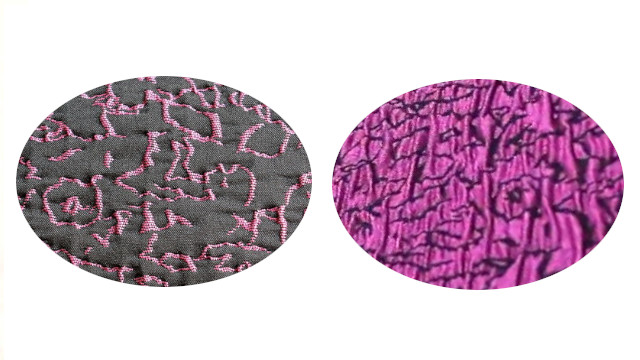

無彩色の黒・茶・白それぞれ1色では成し遂げられない、3色同時使いx3種のパッチワークは3点別物のバッグへ

もともとぶつぶつの織柄が高級感があり美しい生地ではあるのですが、1色のみで製作した地味さは物足りなかったこれまで。

このたびのマルチカラーの案はそのような味気無さを解決するための一歩進んだアイデアです。

3色の同じ「アムンゼン」を均等配分に使うところがポイント、ストライプ・ボーダー・市松の3種の柄をパッチワークで作り出していきます↓。

手順は、短冊状にカットし接着芯を貼りミシンで縫い繋げていきます。

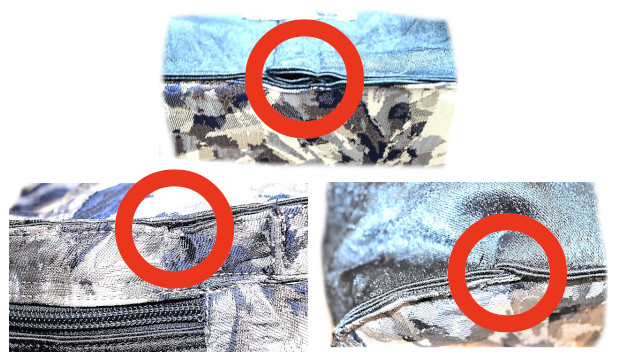

そして、裏をアイロンで割り、表に出たハギ目の線の両サイド1mm程度をミシンステッチで固定。

丈夫でありながら、整った美しい柄が出ます。

この最後の表面からのステッチは大変美しく映え、柄が美しく出ることにも一役買うのです。

裏地には、表地の中の1つ黒(実際はチャコール)のみを採用、黒無地1色ですが立派な内部構造です。

ボトルホルダーのボックスキルト・大きい方のポケットのストライプキルト・内部のランダムキルトと3種をそれぞれに引用。

ポケットの二重構造はセキュリティー性が高く、大切な物入れに向いていまして安心感で満たされるという「心地」を得ます。

このたびは、マジックテープ同士の二重構造でしたが、奥の方をファスナーにするなどすれば、もっとセキュリティ性を高めることも可能。

まるで複雑なパスワードのようです。

あとがき

マチが無いのに随分容量があるバッグです。

1泊旅行を気軽に計画する時に、たくさんの荷物を詰め込む手間やストレスを、このバッグが払拭できるような存在になればと。

おでかけの背中を後押しできるような存在になれば、それはそれは本望です(^-^)。