まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

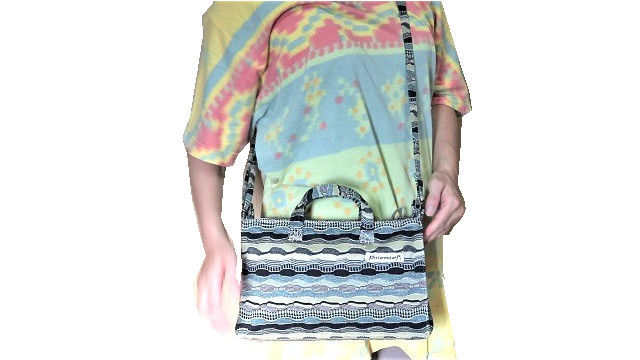

サブバッグはあくまでもカテゴリーの分類としてそう呼んでいます。

しかし、実際の使用はもしかしてメインバッグで使われることもあるのかもしれません。

その辺りはユーザー様に委ねる部分でございますが、製造者本人がサブバッグのようなシンプルな形状こそメインバッグに使いたい実状を感じているのです。

いつの時代も流行を気にせずに自然なスタイルで使えること。

ただのシンプルな入れ物のような様相が、かえって使いやすいのです。

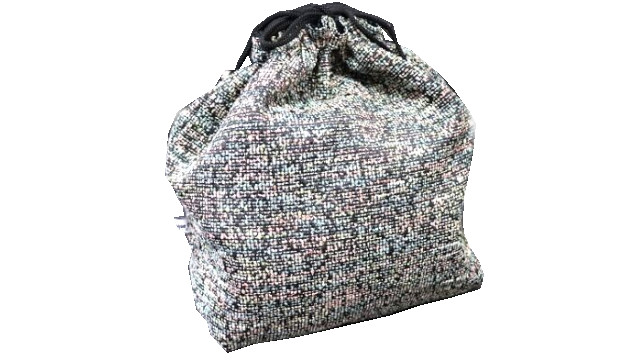

トート型の自由で開放的な作りは、セキュリティー性には欠ける部分もあります。

しかし、完璧なバッグというものはどこまでも未解決なものであり、どこに一番重きを置くかという点を先に重視していくことの大切さを考えております。

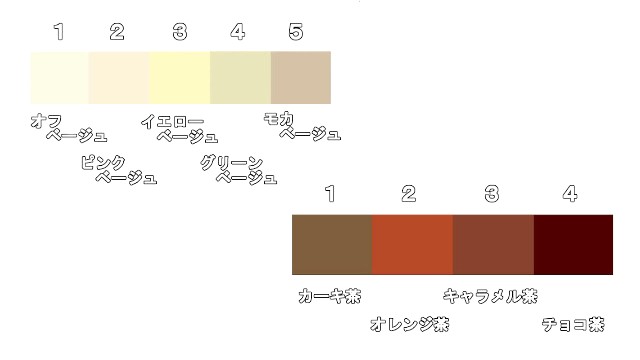

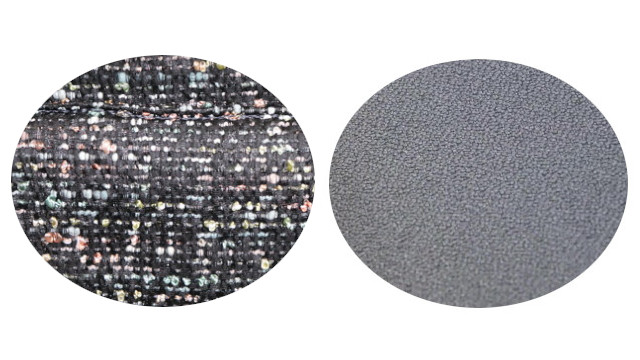

そのような価値観も組み込みながら、せっかくの広い面積に美しくお花が咲く風景のように映るフローラルな素材をめいっぱい活かしたサブバッグをお作りしたいと思いました。

もとは服地のワンピース用と想像するような生地であり、バッグに仕立てること自体がレアケースとなります。

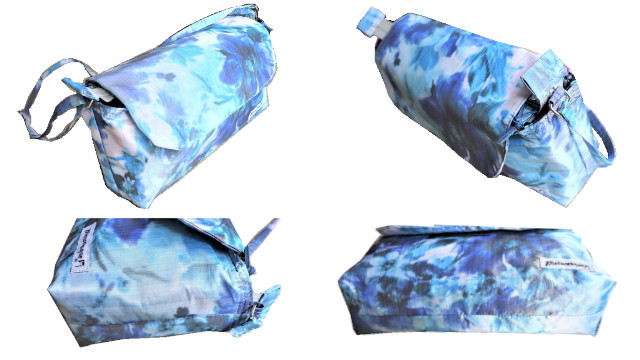

装飾を入れず面積を広くとった定番デザイン、広々とした画面に花柄が生き生きと躍動するA4横マチ付きバッグ

このたびは、表地も裏地も同じ花柄の生地で作り上げました。

日本製なのですが、英語で加工名が記載してあるようです、捺染の事なのか転写プリントのことなのか。。

なぜ、表地も裏地も同じ生地を使用したのかの理由に、裏地にどんなカラーを持ってこれば良いかが全く思い浮かばなかったからです。

そこで、思い切って1種の素材のみと決断したのですが、内部が違った方が深みはあると思うのです。

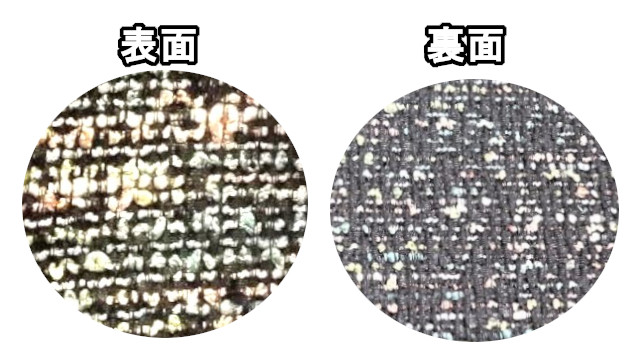

もしジャガードの場合でこのように困った時には、裏面を使い反転の出方をあえてユーザー様にお知らせすることを兼ねた1種のみの生地の使い方も解決策の1つではないかと。

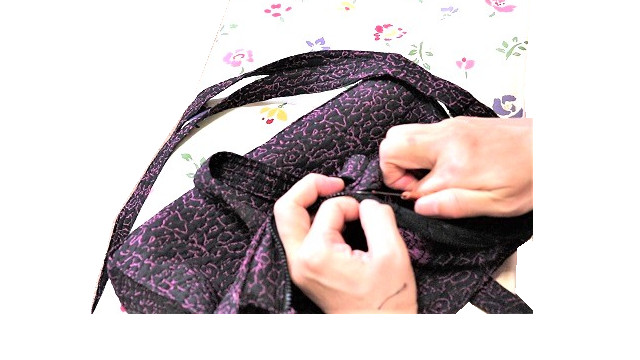

製作した感想は、確かにアイロンで折り曲げにくいとろみ生地の分野です。

もともとバッグになど考えられもしない生地をあえてバッグで試したことは、後のハンドメイドキルト加工のアイデアに役立ちました。

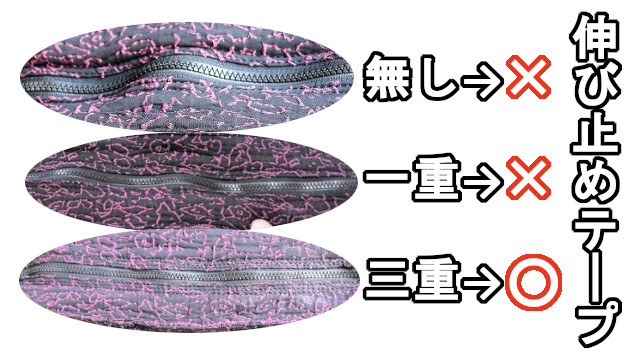

もっと強度や長持ちを高める価値アップには、柄を壊さない馴染む糸でキルトをかけて固定すれば、とろみ生地であろうが関係なくしっかりと仕上がるのです。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2019.07.25からおよそ5年半後の2025.01.29にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

あまりにも出回り過ぎているデザインですので、その後は廃止。

別の縦長のB4サイズ程度のものに代わりました。

ただ、新型は一重仕立てでポケットも無いので、この時の「裏地も付いてポケットも付いたデザイン」というのはこの時ならではの価値を持っていたと思います。

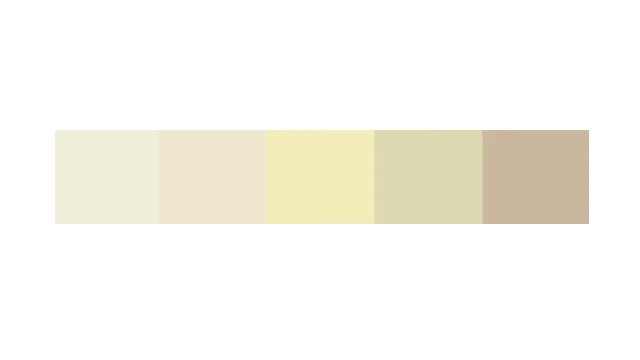

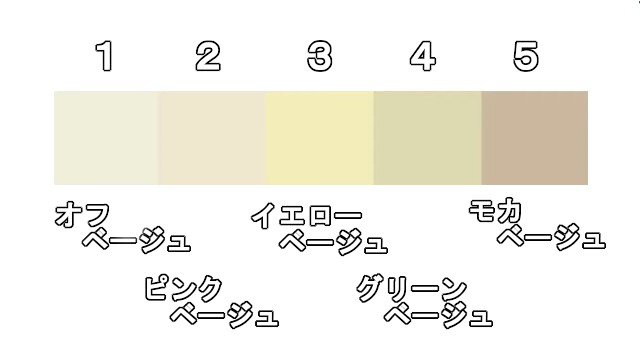

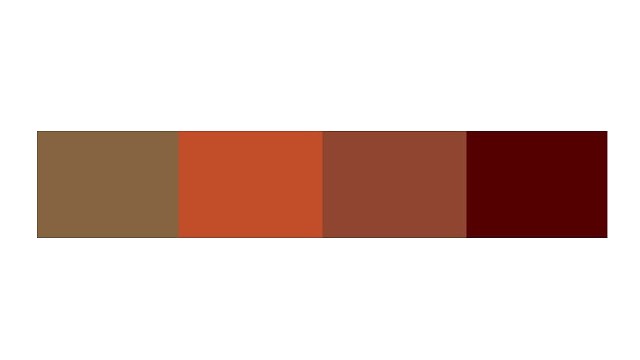

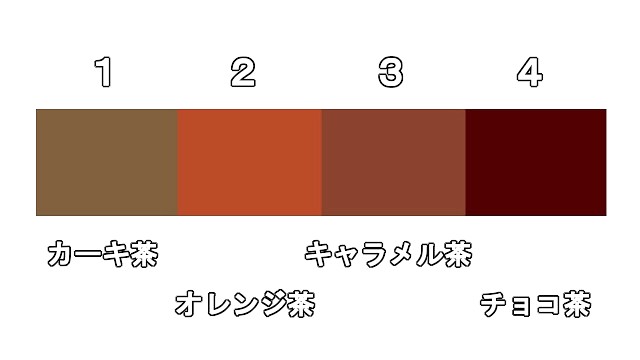

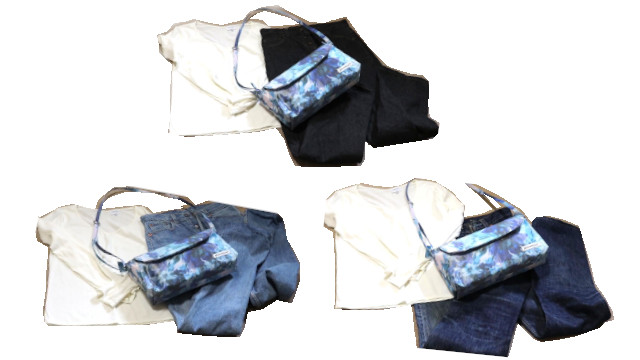

2019年では、同じ仲間の素材違いで複数製作しました↓。

その後、生地を丈夫なものに限定し、取っ手を長い支柱として底面に頑丈に縫い付け、底ベルトパーツも追加する形の一重仕立てへと変更していきました。

重い荷物には、2019年当時の取っ手の付け方では生地を部分的に傷めてしまうのです。

その後だんだんと製作に深みを増していったのですが、それでもこの時の過程は必要だったと思うのです。

ここを通らなかったら、何が必要で何が削ぎ落した方がよいのかなどの判断さえはっきりしない現在のままだったと振り返ります。