まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

現在、「切餅」というデザインをヘリンボン生地で製作中です。

エコバッグのデザインでして、重くてたくさんのお荷物も中に入れても丈夫な支柱が四方から支えるという理論で丈夫さを追求しています。

実際に一部のサイズの段ボールごと入れることもできるというフィードバックをいただいていますので、その用途は豊富。

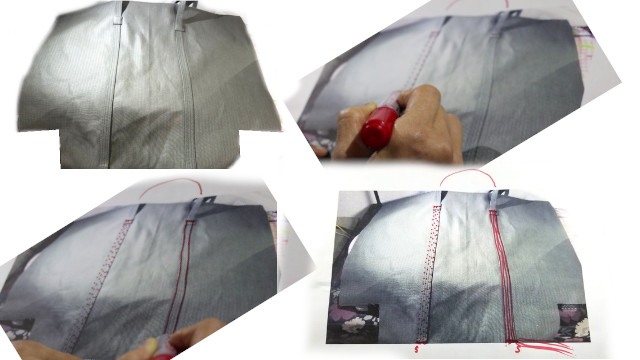

このたびは、持ち上げるための重要な力支えの役割である支柱のステッチの4本をどのような順序で縫っているのかを写真コピー上で赤マジックによるシミュレーションでご紹介したいと思います。

エコバッグの支柱ベルト4本ステッチ、どこからスタートしてどこで終わっているのかをシミュレーションで解き明かします、忘れないためには「渦巻きを描く」と覚えます

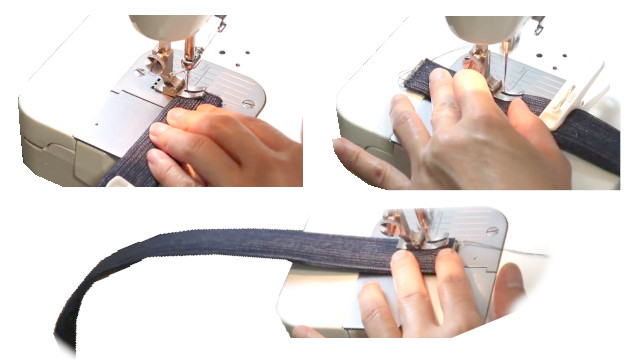

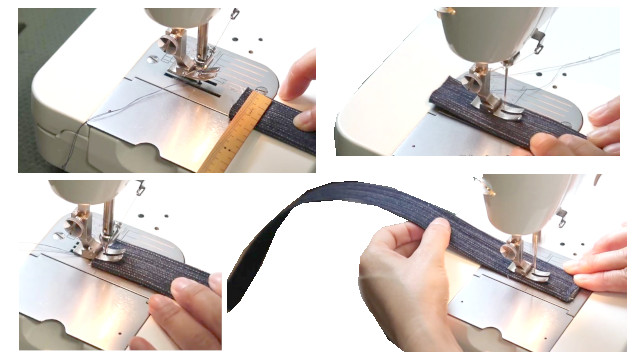

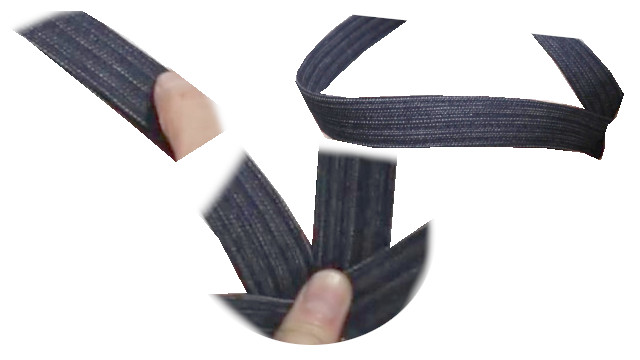

もともと、ハギ目が2箇所ある長い取っ手と支柱のベルトに4本ステッチが均等に施されています。

これが、このたびのシミュレーション作業以前に現物で作業済みです。

左右の端から20cmの位置にベルトの左右の端をそれぞれ配置した位置が設置の位置。

上の写真は段階が1つ進んでしまい、ハギ目カバータブが縫い付けられてしまっていますが、本来カバーが付いていない状態で縫い付けていく順番ですのですみません<m(__)m>。

ミシンの場面は、順序となると映し方が難しく、コピー用紙にシミュレーションを選択しました。

それでも動きが分かりにくいですが、後で貼るYouTube動画内でも一度ご確認いただければと思います<m(__)m>。

ハギ目をなぞるように横切り、そして外枠(4本のステッチの内一番右)を下へ降りてきます。

一番下で糸を切ってしまわず連続していきます。

そして、下の先端付近の内側1-2mmの所で左へ曲がり、今度はこの向きでは左から2番目の位置のステッチを登っていきます。

そして、またハギ目で右へ曲がり、最後の右から2番目を降りてきます。

結果として渦巻きの線をルートとして歩んだということになるのです。

このルートの途中、上の溝のステッチに何度か繰り返してステッチが通りますので、自然な形で丈夫に縫われていくのです。

溝に重ねるのか上下にずらすのかという点はまた別の機会で追求しますので、ここでは、ハギ目が印という分かりやすさを選択し、溝に重ねるやり方で行きました。

こうして、縦線ステッチの箇所は本体には1度ずつのステッチだけ均等に配されました。

右側も対称に同じように一番外側(一番右)から始めます。

「S」の場所は最初のご説明のように端っこから20cmの位置。

複雑なことをしたかのように見えますが、実は非常にシンプルで無駄のない作業となります。

この次の作業が、四角いタブで溝を覆うというように流れていくのです。

あとがき

できるだけ無駄なく、それでいて、たっぷり糸を使うところは惜しみなく。。

こんなバランスとスタンスで作業しています。

どちらかというとステッチ量は多い製作手法ですが、これは、手間や材料の使用を省かれた量産品と対極の考え方です。

量産は効率が大きくものを言う、丈夫に手間をかけるということなどはなかなかされません。

量産では実現できていないところをスモールビジネスをしている者が可能な点であり、お勧めしたいことです。

良質なお品物に自らが作れる喜びは計り知れません。

その場限りの表面的なバッグで本当に良いのだろうか、長きにわたり愛用するような良質なバッグの方が魅力的ではないのか。。

このような勝負に挑んでいるのです(^-^)。