まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

擦れたり持ち運びがあまりないような動きがないお品物、所謂「置物」のような劣化が無い布製の小物は、比較的持ちが良く長く残っていくことが多いです。

実家へ帰ると懐かしい昭和時代の物がたくさん見つかります。

それぐらい変化がないままなのです。

かつては当たり前にあったインテリア品を今まじまじと見てみると、随分価値が増したように感じるのが経年後の面白さ。

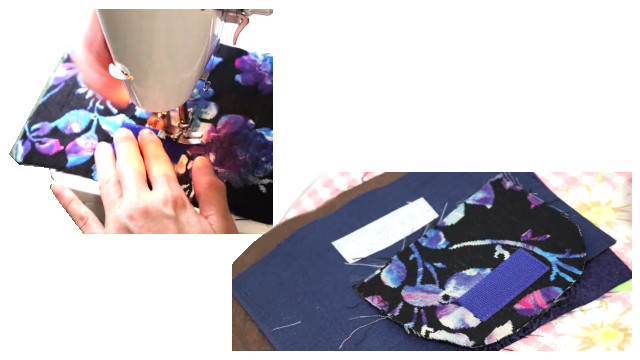

このたびは、アップライトピアノカバーのお洗濯をすることでリフォームの必要性が出てきてしまいました。

原因は布地が経年で弱ったところへ追い打ちをかけたのか、洗濯機の脱水により一部破れてしまいました。

この時、脱水をかけたことを非常に後悔、手洗いまでは良かったのですが、脱水もせず自然乾燥をするべきだったのでした。

この写真は実際のピアノに設置前のお洗濯後にハンガーラックに干している場面です。

色使いが独特の、「金華山織」という生地で作られたカバーで、黒がベージュやレンガ茶の中に溶け込んだ渋いテイストです。

どす黒く汚れた状態を手洗いで綺麗に洗い、脱水をした後にアイロンをかけて房や毛並みをそろえていきました。

そんな中であることに気づきます、一部裂けていたのでした。

それがこの度のリフォームのきっかけです。

金華山織りのピアノカバーの一部の破れをサテンの同色で馴染む色の当て布でパッチ縫い、何事もないかのように目立たない姿になるリフォーム方法

こんなレトロな素材や柄を是非今後も継続して持っていきたいと思いました。

そこで破れ部分をリフォームします。

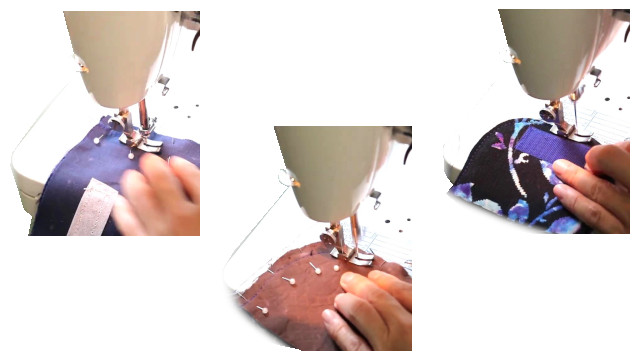

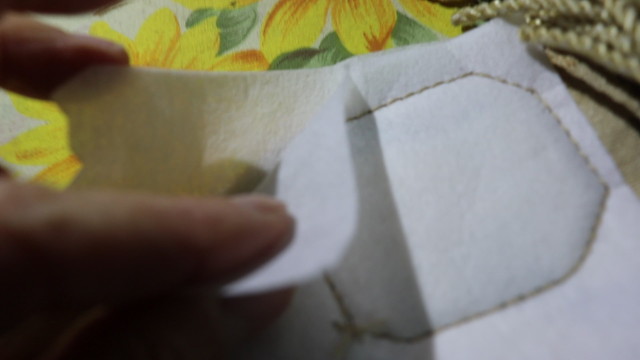

針を上下に元の糸と絡ませながら編み込むように糸を渡らせていきました。

引っ張って口を閉じようとすると変なタックが寄ってしまい美しくありません。

あくまでも元の面積はそのまま活かしますので、織り糸を追加して埋めてあげるイメージです。

「かけつぎ」という上級な手法があるようですが、ああいった考え方と基本的には同じです。

あの技術は全く持ち合わせてございませんので独自のやり方になりますが(^_^;)。。

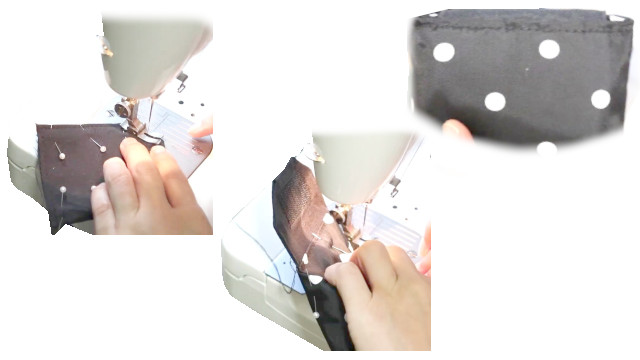

2つを重ねてすべての傷み部分が最低限カバーできるくらいのサイズ感です。

できるだけ目立たない方が良いですので余分には必要ありません。

最初接着芯でやってみましたが、糊の付きが伸び止めテープの方が断然上ですので、伸び止めテープがお勧め。

あとがき

当て布は、メンズジャケットの肘(ひじ)のアタリ防止を彷彿とさせます。

リフォームしながら思ったことは、結局、最終的な見栄えがスタイリッシュなのかというところも大事なのですが、それでもこうして手間をかけてやったリフォームの行き着いたところというのが、「安心感と心地良さ」でした。

「気持ち」は目には見えませんが、その代わりひしひしと感じることであり、この「心地」こそが本当の目指すところだということをお伝えしたいと思います(^-^)。