まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ミシン縫い作業は上糸と下糸のコンビネーション。

下糸はミシンの構造に沿い、「ボビン」という小さな巻きパーツに巻いて設置します。

このボビンがなかなかのミニサイズ、一度に巻くことができる糸のm数がハンドメイドバッグ製作では20m周辺だったのです。

実際にボビンに巻いたm数を採寸する実験をしておりまして、30番のスパン糸では17.5mという結果が出ています。

テトロン糸の場合もう少し余分に巻けますので、25-30m行けることもあります。

糸の種類によっての多少の違いは有れど平均的な巻き数の目安にご利用いただけるデータ「30番:ボビン:20-30m程度」という記録です。

1点のバッグを作るにあたり、必ず途中で下糸の交換が3度ほど起きます。

しかも、その交換時期は突然訪れ、たとえ縫い途中の場所であってもやってくるのです。

さて、その途中の縫い目はどうするのかということを、緊急事態のノウハウとしてこのたびご紹介したいと思います。

題して、「ミシンステッチを自然に繋げる方法」です。

決して頻繁に行うことであってはならないと考えますので、前もってのボビンの準備の方が大切であることはよろしくどうぞ。

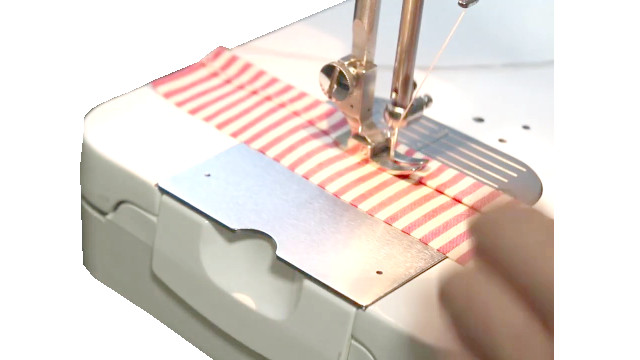

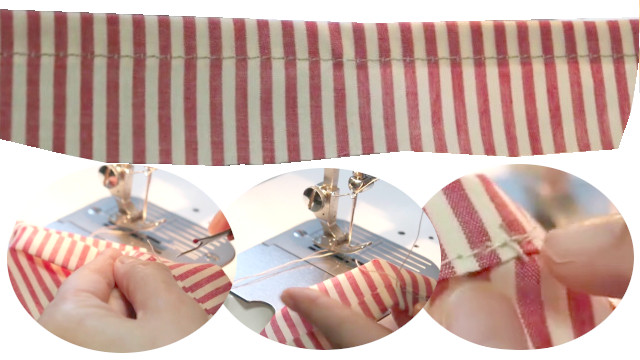

ミシンステッチの途中で糸が途切れた場合の継続方法、結べるまでリッパーで遡り返し縫いせずすぐ隣から再スタート

ここ数年は、良いお品を作るという前提のもと、糸の縫い目は表には出ないことを徹底しています。

が、そのようにな意識をしていても、糸が途中で途切れるというハプニングがどうしても起こってしまうことがあります。

<糸が途中で途切れてしまうケースの例>

・下糸がなくなった時

・厚手の生地を縫っていて不意に脱線してしまった時

・間違えて押さえを上げてしまった時、

・糸がどこかしらに絡まり、やむなく途中で切って対処した時

そんな時に、縫い目の続きから再開できて、糸の縫い目が表から見て何の問題もなく自然に繋がる方法があります。

最初からほどいて縫い直すことも、実はリスクを伴うことがあり、薄手の生地や極端にハリコシのある生地はステッチは一発勝負が望ましいのです。

ここでお伝えしておきたいのですが、当ブログ記事は最初の投稿の2020.05.11からおよそ5年後の2025.05.05にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

実は2020年当時ではここに不足の部分がありまして、2025年版のノウハウとして付け加えさせていただきたいのです↓。

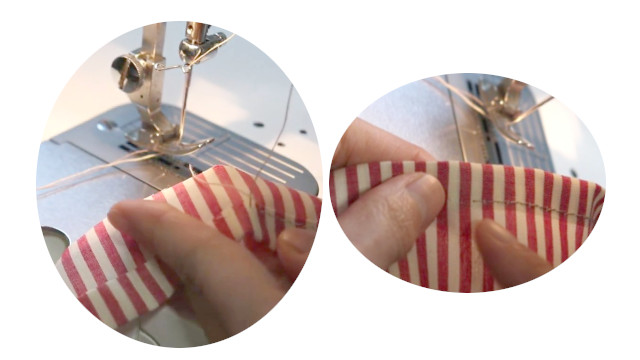

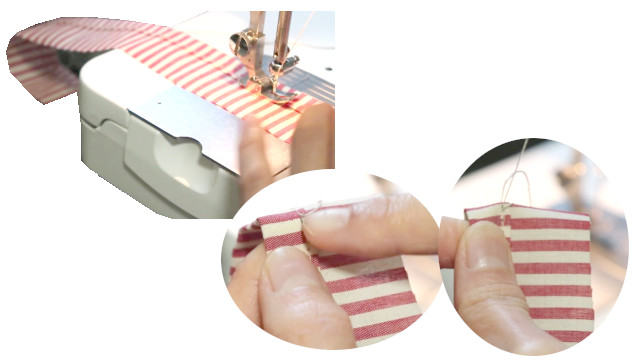

写真の左側の糸の上糸も下糸も三つ折りの内側に来ているこの続きとして、更に三つ折りの内部に糸を通して隠していくという追加ノウハウです。

そうするとここの三つ折りの内側にさえ途切れ目が視界に入ることがありません。

ここでも2025年バージョンのノウハウにより、糸を2本共三つ折りの内部へ隠し結んで固定します。

あとがき

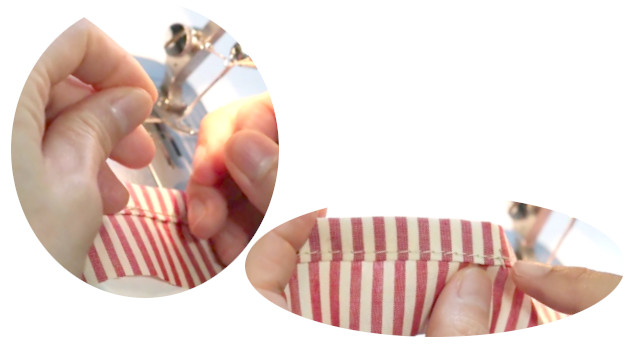

さらに究極な状況としまして、糸の長さが不足して結べないという事態があります。

この場合にも、もう片方の糸が長ければ結び方のコツで解決できることがあり、別の投稿【1024】でお伝えしました。

冒頭でもお伝えしましたが、やむを得ない場合に限る対策として心得ていただければと思います。

一番良いのは、一繋ぎで最初から最後までステッチできることなのですから。

長い期間に渡る製作の中では決してすべてが順風満帆とは行かないのが現実。

そのリアルをアウトプットした方が実直なのではないかという考えに基づいて、このたびのような「小技:こわざ」的なこともお伝えしてみました(^-^)。