まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

すべてのファッションアイテムを「USED品」でまかなうスタイルを長年続けています。

その中で養われる目というのは、品物の良さや語られていなかったことを見抜くことができる目です。

これまで随分多くの失敗もあり、購入した古いバッグが、実は価値が無かったとまでの残念な品物を手にすることもありました。

そんな中で、それでも古い物の方が新品よりも間違いなく味わい深く素敵であるということを考える嗜好の不変さがこのUSED品を持つスタイルの継続を後押ししてきました。

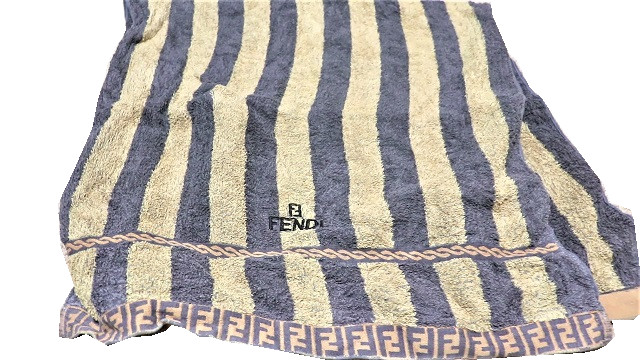

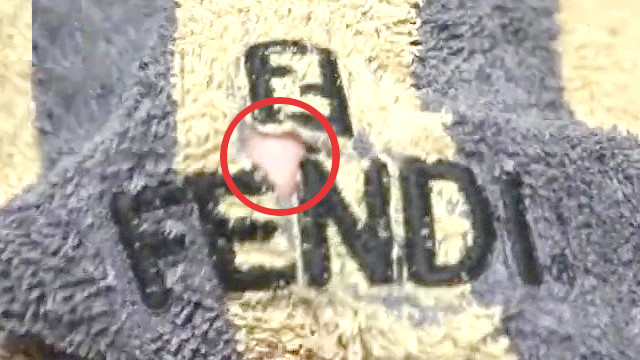

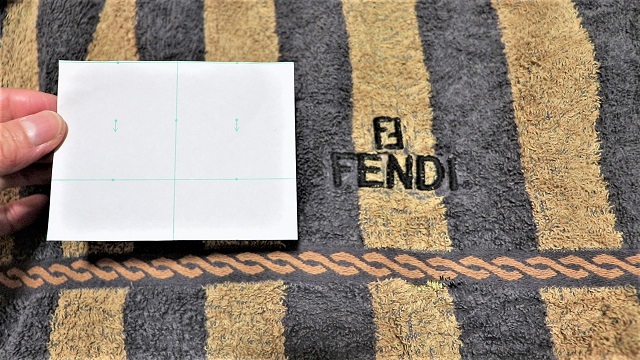

このたびは、もともととても綺麗な状態で購入した25年くらい前のハイブランドバッグの内部のポケット劣化のケースを例に、「一生物」になることに対して不足する部分を現在の持ち主が工夫していくという任務のようなものをお伝えしたいと思います。

「一生物」だと本当に言い切れるには、越えるべき「峠」があることを実体験から知ったのでした。

よく「このバッグ一生物だね」などという言葉がありますが、それは最初の新品の内に見通した過去の感じ方に過ぎないのです。

その後実際に経年した今分かる貴重な姿と共に、「本当の一生物とはどんな状態なのか」を考えるヒントになれば非常に光栄でございます。

実際のお話になりますので、より現実的に古物の困難な部分もリアルにお伝えできればと思います。

合皮部分の劣化などの問題に必ずぶち当たる「ハイブランドバッグ」

集めてきたバッグの中で、何もお直しをする必要が無かったというのはほんの1-2点。

それは、布製だったりALLレザーの本革のみで作られたバッグです。

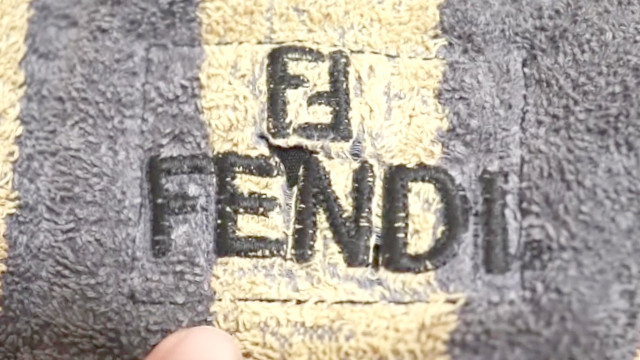

ほとんどが、どのような一流ブランドと呼ばれるバッグであっても、裏地に合皮が使われていたりして、その部分だけ経年劣化が起こってくるのが10年超えてきた後から起こるのです。

リフォームの専門家ではないのですが、趣味とコスパを兼ねこれまで様々な自主リフォームをたくさんしてまいりました。

実際は難易度が高いケースもあり、自分で行えるもの、フォームをお願いしたものとが混在します。

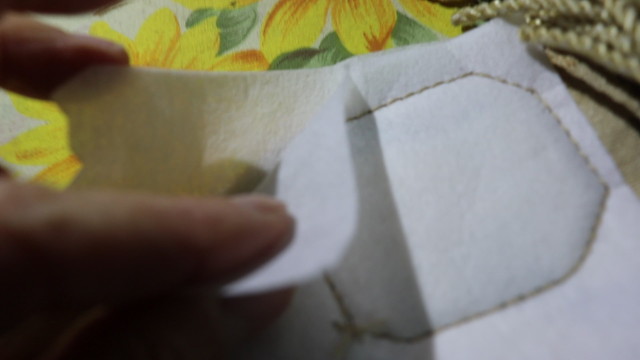

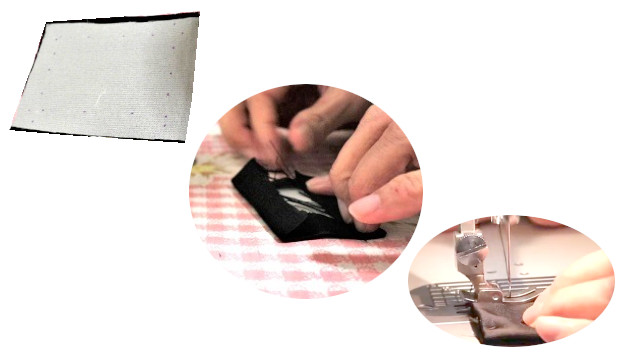

自分で行ったものとしては、合皮部分の内ポケットがねっちょりとべたついてきて、それをポケットのステッチを外してポケット無しの状態にして終わりという単純なリフォーム。

新たにポケットを付ける必要などないと、同ブランドのポーチを入れてポケット代わりに使うという新案をもって解決しています。

よってその程度なら自分で可能です。

自分ではどうにもならなかったものとしては、内袋がまるまる合皮が劣化し、裏地ごと布製へ変更してもらったリフォーム。

これは、一度自分でもやってみましたが、道具の不足と金具が邪魔して綺麗にはできませんでした。

よって、綺麗に仕上げたいとなるとやはり専門技術に頼るのが一番です。

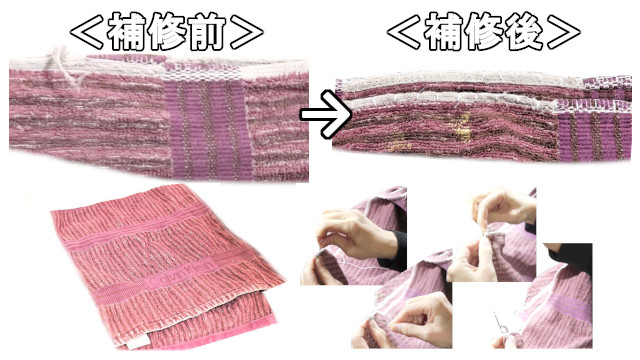

一方、こんなケースはミシンをある程度使える者が自主リフォームできたことです↓。

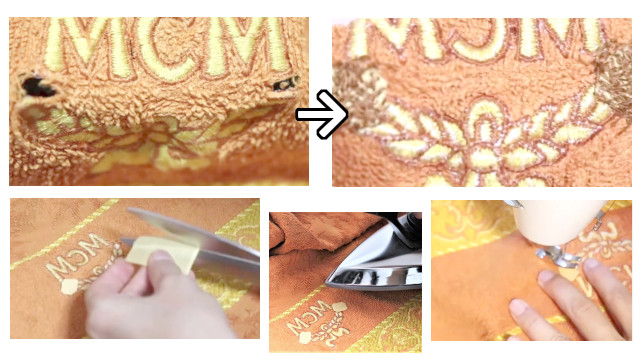

もともと中古品バッグ購入時にショルダーが付いていない状態(おそらくちぎれたのだと予想します、フックはバッグに付いていました)でした。

そこで、こういった案を思いつきます↓。

本体が劣化と型崩れで終了の廃棄処分に相応しい別の中古品から無事であった本革ショルダーのみ移動。

そして自分でミシンでその移動したショルダーをバッグのDカンに通し、縫い付けてショルダー設置が実現しました。

これは、あくまで自分使いにとどまります。

思いっきり複数のブランド様がミックスしてしまっていますので、「著作権侵害」の遵守の為、写真とか具体的なブランド名もご紹介することを控えます。

そして、この品物はずっと持っていく決意のもとです。

販売した時点で商業利用になり「著作権侵害」になるからです。

こういった古いバッグのアレンジの仕方は1点物なので、素敵なコレクションになります。

できれば元のままで持つのが一番なのですが、それがかなわない状態だからこその策となりますので、その辺りはこうした実態になってしまう「責任」は本来製造者にあるかと。

とはいえ、そうとばかりは言えない他の劣化に紛れ、こうした当初の製造時の「合皮」や「PVC」素材を取り入れた劣化が起こると分かっている製造の企画案の責任が追求されることはありません。

今回のこのリフォームだらけのエピソードから言えることは、リフォーム後は本当の意味で一生物になったということです。

その前までは、中途半端だったり、価値の不足した状態だったところへ、「リフォームの峠」を越えて、ずっと今後も使えるものになったということです。

製造者様も大手小規模問わず、合皮をブランド価値を入れ込むバッグのような高級品に中途半端に一部使いするということを見直していただきたいと強く思います。

合皮なら合皮ならではの雨の日専用ということで、すべて合皮であればそれは納得のお品になれかもしれませんが、あるいみ「まやかし」というようなことが行われていることへはこうした思いを吐露したかったのでした。

あとがき

「リフォームの峠」を超えてこそ本当の「一生物バッグ」にやっとなったわけですが、そもそも事前にできる対策の一番は、バッグを見極める真贋です。

将来劣化が起こらない状態で作られたバッグは、本当の意味で「価値」が十分にあると言い切れるのです。

そうすれば、数十年後であってもリフォームさえしなくてよいですから。

使用する中での傷みなどとはこれは別問題。

多くが使う中での劣化と混同され、そこに紛れ逃げてしまうことがこれまで可能だったのです。

そうして考えていくと、「素材」の面から見た時に、実際に古いバッグの中でリフォーム無しでやってこれたのは、「布製」です。

ハイブランド様でも布製はありますので、布製だけを選ぶという手もあるのです。

布製の表地に対して裏地に合皮レザーを使うことは全くとは言いませんが、ほとんど無いですので、裏地も布であることが多いです。

そうすると表地が布製というのは、結局のところ、長い長い目で見たら、安全な劣化のない長持ちのお品になれる可能性が高いです。

以上のことから今一度本革ハイブランドバッグに戻りますと、「本革レザーバッグの裏地になぜ合皮が使われてきたのか」の答えがある程度予想できます。

それは、表地である本革レザーのコンビとして相応しい見かけを、裏地にも見せる必要があったからだと思います。

布を裏地に付けるのでは、あまりに優劣の差が激しく目に映るので、その時点だけでも高級感のある合皮が裏地に選ばれてきた理由だと予想します。

その他「撥水」の意味も多少はあるということもあるかもしれません。

ということで、「購入時の慎重さ」というのもポイントになり、未来を見通す考え方をした購入が重要だということになります。

最初の新品の内は、製造者は1点でも多く売りたいですから、「その時だけ何とかまかり通れば良い」という考えもあったと思います。

ただ、こういった情報は結局後にめくれていきますから、この度のように30年経過した今、分かることも紛れもない事実であり、製造者はその責任をもっと真摯に受け止めていただきたいと思うのです。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク