まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2018年2月頭からの個人事業主スタート時に製作したハンドメイドバッグは、まだ「商標登録」申請中であり、「TM」というマークをネームに記載。

そこまでしてでもバッグには「織ネーム」を付けるという固定観念がありました過去。

「TM:trademark」でまだ商標登録申請前の状態で使うもの。「商標」というだけの意味です。

「TM:trademark」でまだ商標登録申請前の状態で使うもの。「商標」というだけの意味です。

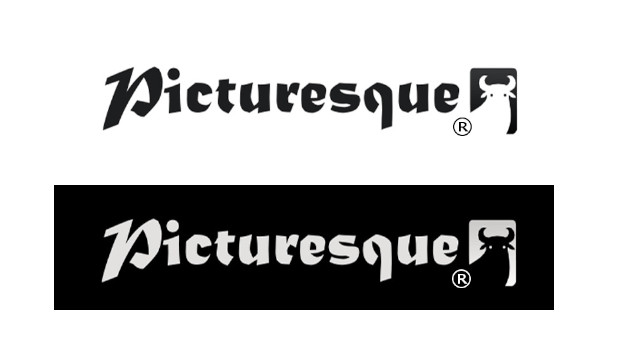

その後、6月頃審査がおりて「Rマーク:registeredという意味」入りのネームへ変えていきました。

「商標登録」許可後は、「R:registered」マークが可能で、「特許庁」様に許可が出ている証です。反転も良し。

「商標登録」許可後は、「R:registered」マークが可能で、「特許庁」様に許可が出ている証です。反転も良し。

今振り返って思うことは、「何でロゴにこだわっていたのだろう」という不思議な気持ち。

何のイロハも分からない最初、とにかく商品に「ブランドネーム」を付けて証として知ってもらうのだという、何だかロゴが先走った形でのスタートでした。

ロゴというものが、知れ渡ってきて初めて良くも悪くも効果が出るものであるなどとはあまりその頃は考えていませんでした(^_^;)。

あれから、およそ4年が経過。

本当の「ブランディング」というものが「観念」であり、視覚的に目に見えるロゴやマークなどではないのだという考えに至りました。

このたびは、ブランドネームを廃止することを決め始めたこのタイミングで、どんな風にRマーク入りのブランドネームを作ったのかという、やり方をご紹介し過去の行動記録として残しておきたいと思います。

現在考え方は随分変わりましたが、ブランドネームは、どんな商品にも付いているものであり、分かりやすくて素敵なものではあるのです。

また、この変遷なくして、現在の考え方を持つことが無かったかもしれないと考えると、この過程は重要だったと思うからです。

もしかしてご参考になることがあるならばと綴っておきたいと思います。

自らロゴを描かずともロゴを購入することで商標登録が可能だったケースの行く末

たどった道というのは、自分でロゴを描かずに、出来上がりデザインを購入する方法で、イギリスの大きなロゴ会社の「logastar:ロガスター」様からの購入で進めました(現在は廃業)。

ロガスター様に類似のロゴサイトはとてもたくさんありましたが、比較検討した結果、ここが品数が一番であり、優れたデザインが豊富だと感じたからでした。

日本円にすると約¥3,000程度でロゴを購入。

文字とイラストの組み合わせで現在の「picturesque」のロゴを文字のデザインと共に購入。

ホームページなどにも使いやすい「ファビコン」というものをダウンロードで一緒にいただきました。

ホームページなどにも使いやすい「ファビコン」というものをダウンロードで一緒にいただきました。

その¥3,000相当で、その他印刷用のカバーレターのロゴ入りや、名刺注文用のデザインまでも一緒に盛り込まれかなりコスパが良いと感じたものです。

このルールというのは、「このお代金で、商標登録が可能」であるというもの。

しかしながら、ご質問にもご回答いただいた通り、「他の人も私が購入後も同じロゴが利用できる」というもの。

そうすると同じロゴやデザインを全く同じ形式ではないにしろ共有することになります。

商標登録出願時に「弁理士」様にお調べいただいた時に、ロゴの動物の絵がヨーロッパの雑貨品の会社のアイテムにプリントされたものと一致してかぶっていることが判明。

しかし、この購入が権利を得ることの対価であり、フリー素材的な物であることの説明で通りました。

その代わり、「その後のトラブルなどは当社(ロガスター)は無関係にある」というルールでありました。

それもそれでよいかと思いますが、今、このことを考え直してみると、矛盾を感じます。

一応、ロガスター様の社員デザイナー様はこの「著作権」は放棄しているようなスタンスのご回答の文面でしたので、共有したデザインのマークでありながら進めることができたのでした。

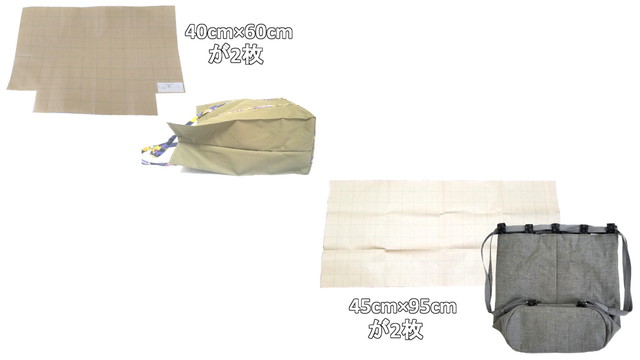

実際に「商標登録」許可後「ネーム屋」様に作っていただいたブランドネーム。白地がかわいいとこちらだけに。

実際に「商標登録」許可後「ネーム屋」様に作っていただいたブランドネーム。白地がかわいいとこちらだけに。

「ネーム屋」様は、「ヴンダーラベル」様。

中国の工場へオーダーして生産し自社輸入後、当方まで配送までの期間が非常にスピーディーで価格も非常に抑えられたものです。

ちなみに上の両折れのネームは「特注」のような「カスタム」という部類でしたが、1枚@¥62くらいでした。

日本国内で凝ったネームなどは、@¥300-@¥500などかかってきますので、非常にリーズナブルです。

ところで、「商標権」と「著作権」とは違うものであるということ、前者は自ら申請する形で得る特権、後者はデザイン製作者が持つ自明の権利、ここが大きく違う点です。

もし、何か同じロゴを共有している他社様からクレームを受けた時に、結局はそのロゴを書いた人が誰なのかというところを問うことにはなるということ。

それは、ロガスター社に雇われていたデザイナー個人の〇〇様という人というのが正解だと思うのです。

自由に使ってもいいよというのは、あくまで、その時の契約であり、その後のトラブルに関しては、誰というピンポイント的な著作権が一番有効になるかと考えます。

しかし、共有しているのだということが分かりながら、権利を主張し訴えるということもなかなかの矛盾であり、たやすいことではなく、そもそもゆるい気持ちでの使用だと思われます。

このことを振り返って今思うことは、ブランドネームなどの今後もよく使うものや自社のロゴなどは、「下手でも良いので自分で描いて、その動画や写真も撮って著作権を明確に本人にしておくこと。」これにつきると思います。

他の人が作ったロゴを自分のものに100%所有することの限界です。

事実がもう自分の完全オリジナルでないということを物語っているからですね。

ロゴの文字1つにしても、挿絵にしても、「マイクロソフト」社様のエクセルの図形を使うことすら著作権があるみたいです。

今後の予定なのですが、10年間有効の2018年の商標権は2028年には更新しないつもりです。

随分コスパも悪かったことになりますが、早々とやり過ぎたとも言えますし、反対に良い経験をしたとも言えます。

「著作権」についての深いところまで追求することができたのではないかと思います。

あとがき

ブログの「手直し」をしております、2024.07.16現在。

過去の全ブログ1,400記事程を毎日3記事ずつこの2024年1年間で「手直し」完了という目標に向かい毎日実行中の現在です。

更に、この記事を最初に投稿の2022.01.25からおよそ3年が経過した現在ですが、この時の「ブランドネーム廃止」の決意は全く変わりません。

その後の製作では、もう付けていない事実がありまして、ブランドネーム縫い付けも過去の仕様となったのでした。

ただ、この時のブランドネーム作りの体験は著作権についてかなり大切な部分が学べたと思っております。

今後は、自主製作+販売の方向から高まったバッグの仕様や技術のノウハウを、コンテンツ化してお伝えし広めていく活動に変えていくことに決めました。

その際にも、著作権がコンテンツに存在しますので、

①バッグのデザインや作り方ノウハウについての著作権はフリー

②デジタルコンテンツそのものの転売やコピーは不可

③①は共有であるため、一人の個人だけの特権にはならないというルール

という複数のヶ所の著作権が存在するルール1つずつを明確にし、誤解のないよう、そして基本的には「自由」が実現できるよう解放を主軸にしてやっていきたいです。

「ブランドネーム」などもう関係はありません。

ただ、こうしたところにたどり着くには、2018年の時の「ブランドネームを作る」という行動が無かったら、こうまではっきりと方向性が見つからなかったかと思うと、必要なことだった軌跡なのかもしれません。