まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびの投稿は【1335】という番号なのですが、実は少し前の【1303】でも全く同じ生地で糸調子の記録を残しました。

同じ生地でありながら縫う箇所が違うケースだからなのか、全く同じ糸調子ダイヤルではなかったことでこのたびも別の記録として残したのです。

このたびの実験では、糸調子ダイヤルを【1303】では「3」周辺でお伝えしていましたのに対し、「3.5-4.0の間」で何とか合ったという結果でした。

随分上糸を引き締めて強くしていますが、以前の投稿の時よりももっと硬くなっていた状況だったと思われます。

予想できるこの違いの原因としては、縫う対象物の硬さが、以前の三つ折りのふんわりとした先端部分に対して、生地同士のハギ目の特に硬い部分だったからかもしれません。

しっかり結論が出なかったのですが、同じ生地でも決めつけずに、製作場所によっては糸調子が少し変わるということも心得として持っていると良いという例としてありのままをお伝えします。

そして、以前の【1303】ではお伝えしていない、下糸の段階からボビンと一緒に糸調子を合わせていった写真や動画を初めて掲載しました。

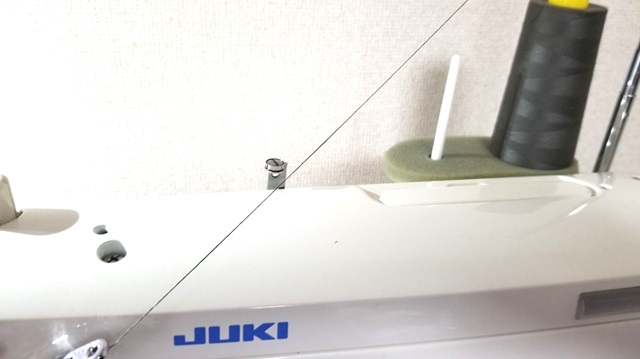

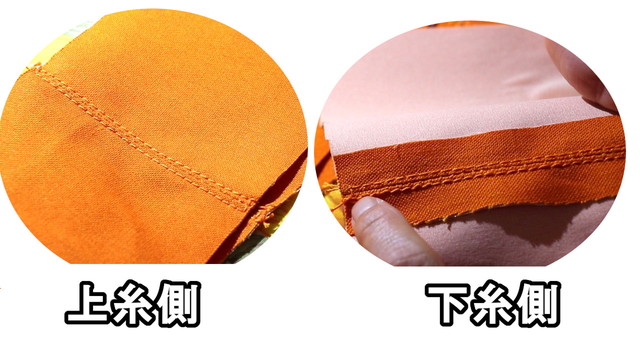

糸は20番スパン、帆布11号のパッチワークを作る場面で調整した例で、縫った時の反対側の糸目が美しく整う調整をした上糸の強め具合

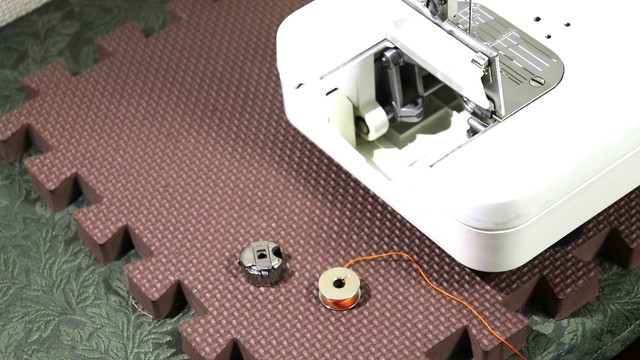

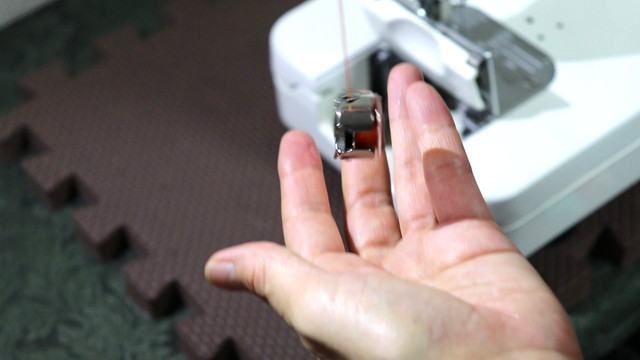

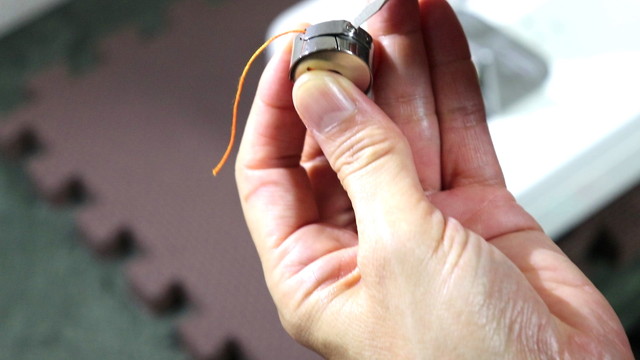

①下糸の糸調子の整え場面

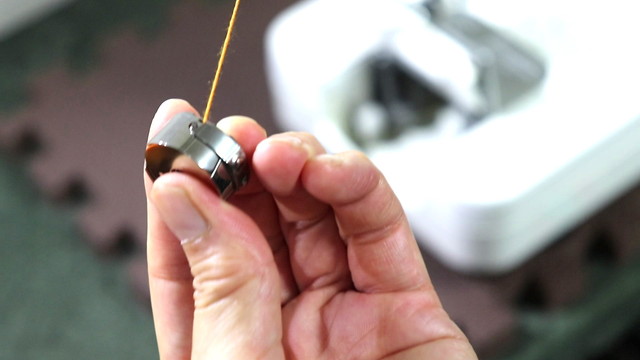

下糸はボビンに入れてクレーンのように吊り下げたときに、鈍く下がっていく感じがベストだと言われています。

最初、全く固まって下がらなかったので、ネジを「ミニサイズのマイナスドライバー」で緩め、今度はスルーッと勢いよく下がり過ぎたのでまた戻すという調整をしました↓。

そうして、再びクレーンのように吊り下げその鈍い下がり方を確認したら、下糸の調整はこれで終了です。

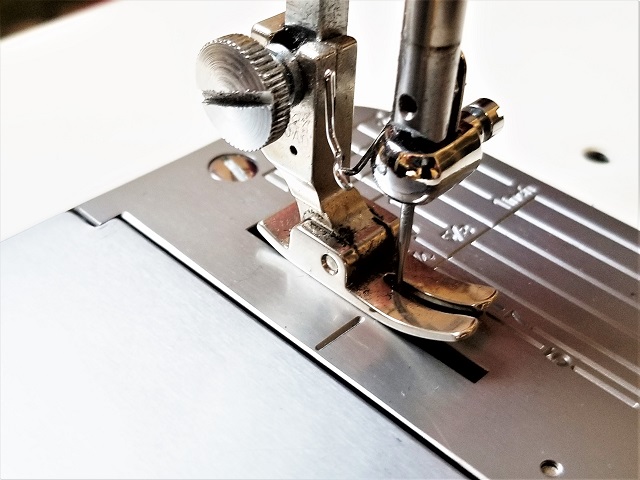

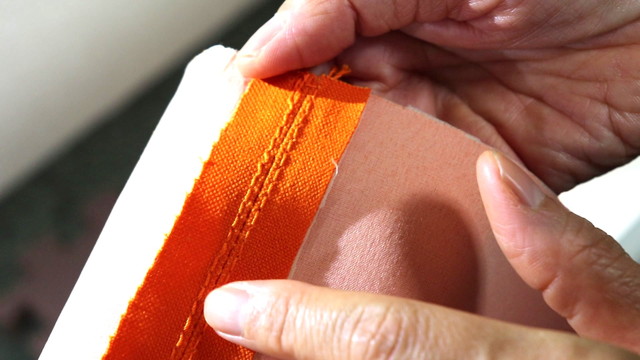

②上糸の糸調子の整え場面

この後、上糸を、糸案内にスパンでありながら3穴とも通し、糸調子ダイヤルは占める方向の「3」周辺へ調整。

スパン糸は2つ穴だけ通すという「取説」からは大きく外れた行動ですが。。

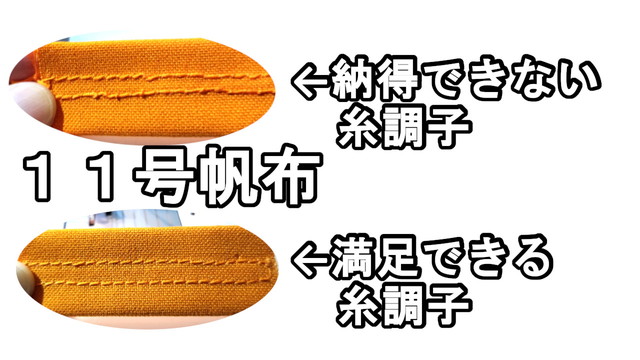

3.5-4.0の間がいろいろ試した中ではベストでした。

やはり、下糸側は腑に落ちない様相をしていまして、まだまだ本当は緩いと言った感じです。

しかし糸調子ダイヤルは3.5-4.0の間でやってもこれなのです。

めいっぱい糸調子ダイヤルを4.0にした場合の結果どうなったか

実験的に4.0でやってみたのですが、上糸の糸調子を4.0まで絞ると今度は良かった上糸の糸調子が狂い始めます。

強すぎる様相と同じのひきつった感じが現れてきます。

そうするとやはり、限度は3.5周辺だと言えますかね。

なぜ、【1303】では「3周辺」でよかったのに今回の【1335】では「3.5周辺」と糸調子ダイヤルが上がったのか

【1303】の記事では、両サイドから三つ折りをした3重でしたが、このたびのハギ目の部分よりも生地の重なりが緩かったのではないかと見ています。

まとめ

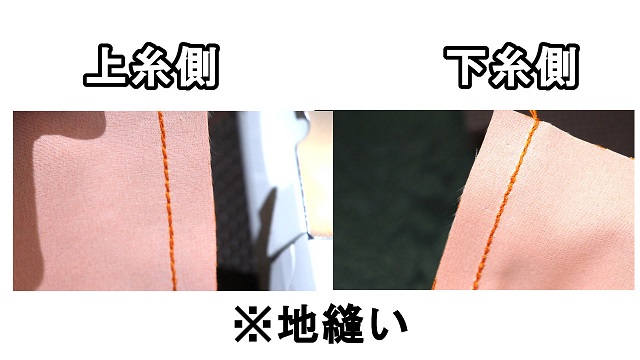

上の写真の「反対側」の糸がループ状になってしまっている状態を糸を1か所切って引っ張ると、スーッと外れます。

これは、上糸でしっかり下糸を押さえながら自らもしっかり埋め込まれていないというようなイメージ、つまり上糸調子が緩過ぎる証拠として解釈します。

写真の下段の方の3.5ダイヤル周辺の場合「反対側」の糸目が許容範囲に整ってきています。

ただ、まるっと合格であるとは言い難く、完全ではないところをこのたびの記録とさせていただきました。

これをもっとうまく美しく縫い目が出るようになるコツが見つかれば、その時は是非アップさせて下さい。

糸屋様の貴重な言葉を思い出す、「下糸は番手を変える必要がある」というお話

実は、この糸を購入する時に、あれこれご質問をさせていただきながら納得して購入した経緯があります。

糸屋様は、上糸も下糸も20番でやるとうまくいかない確率の方が多いことをご存知のようでした。

「下糸を細い糸(50-60番など)でやると調子がとれる」というようなことをおっしゃっていました。

同じ太糸で行うことで、下糸側の糸が上手くいかないものなのかもしれません。

ただ、下糸を別の糸にして色だけは合わせていくなど非常に手間とコストがかかりますので私は今までやっていませんが、これも1つの手段だと思います。

あとがき

よくデニムなども、「縫える/縫えない」でまず判断されますが、実際はそれ以上に糸調子がちゃんと合わせられる範囲なのかということの方が注目するべき点なのです。

せっかく針が通っていかにも縫えている感じなのに下糸側の縫い目がぐちゃぐちゃというのは大変ショックで受け入れがたい姿です。

それは帆布やデニムの緻密な糸の織り目の硬さがもたらすことが原因であると結論づけています。

更に元の一重が製作が進んでいくにつれて、二重にも三重にも重なることで糸調子がどんどん難しくなっていくのです。

バッグを作るのだから当たり前ですし、「製品」である以上避けては通れない「重なり」という段階があるのです。

1つ言えることはできるだけ重ならない仕様を工夫すること。

様々な「作り方」を研究しながら、どうしても必要な部分だけ三つ折りにするなど、すべての重なりに理由付けをすると良いです。

糸調子に関しては、バッグのデザインの一部とまで考えても良いほどの美しくあるべき部分。

是非時間をかけて拘る場所としてじっくり解いていってみてくださいませ(^-^)。