まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「ハンドメイドバッグ」活動を始めて15年が経過、最初は2007年からでした。

まだ今でも活動のスタート当時の一重仕立てのポーチをインテリア使いしているものがあります。

その中の1つに耳かきを入れている細長ポーチがあります。

お店ではなかなか売られない特徴あるサイズ感で、縦が3cmくらいの細身です。

ポーチの中では、ペンケースなどはおおよそ縦が6cmありますので、こういったサイズ感は規格外。

この量産では手が届かない範囲のサイズ感をカバーできるところがハンドメイドの良さなのです。

耳かきを取り出そうと、入り口がファスナー式のこの細長ポーチを開けた時の事。

「あっ!」、何かがぽろりと落ちたことに気づきます。

製作時の2007年からは、15年後が経過した2023年8月のことでした。

透明樹脂でできた20cmファスナーの留め具部分の劣化の瞬間、この部分は金属製であることがお品物の長持ちに繋がると確信した

この透明樹脂はミシンに対してやや融通があり、金具との差別化で良いなあと思ったものでしたが、結果15年後の2023年現在このように劣化したのです。

この事実は大変重要で、最初に材料を選ぶ際に15年先を見越して選べるのかということへの「問題提起」です。

遠い未来を見越して物を製作できるのか・購入できるのかという大変重要な事柄を示していると思えて仕方がありませんでした。

この留め具のカバーが外れた樹脂だけで固まっているファスナーの端はいずれファスナーが開いてくると予想できます。

そうしますと、今この時点で何とかせねばなりません。

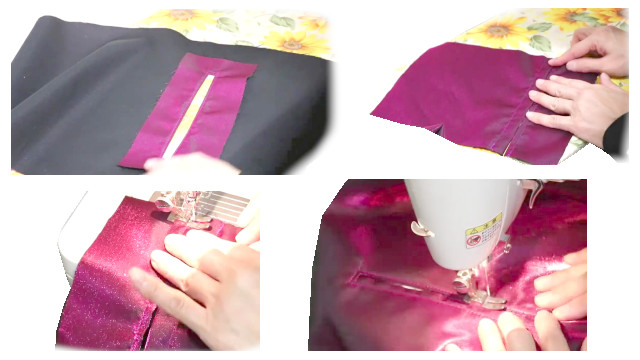

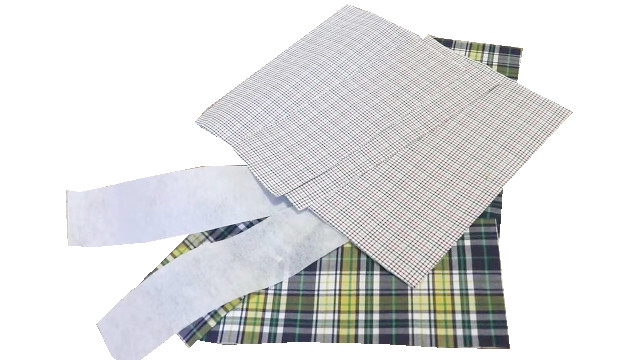

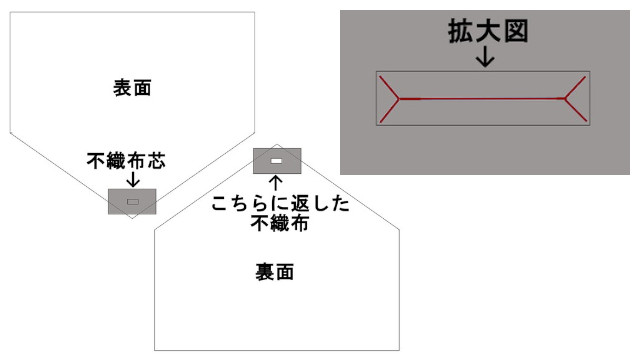

そこで、こんなことをして補修しました↓。

ということは。。

最初からこれでも良かったのでは。。

実は、ハンドメイドバッグ活動をスタートした2007年頃は、カードサイズ程度の「ミニミニポーチ」というネーミングの小さなポーチも作っていた時期がありました。

ファスナーも20cm以下だと特注となりなかなかピッタリの色が見つかりませんので、とにかく色をすっきりとなじんで合わせていくことに重点を置く決断をしました。

その代わり、20cmのファスナーをカットしてその端を上の補修の写真と同じように留め具としてハンドによる糸刺繍を利用していたのです。

既製品の留め具に合わせた20cm用の型紙でポーチを作ったのにもかかわらず、15年後にはこれを補修して規格外と同じ糸刺繍をするという皮肉。。

結局ファスナーに型紙のサイズを合わせた意味がなくなってしまいました。

このような事実から、留め具は金属製が良いと思います。

務歯(むし)の部分は樹脂ですが、留め具の透明樹脂と成分が違うと見ました。

務歯が劣化したことはこれまで経験していません。

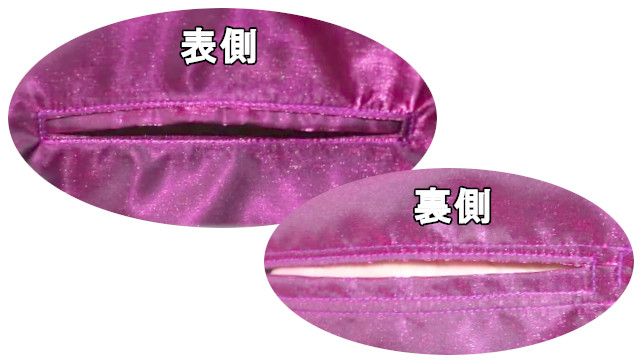

よって、現在は留め具部分のみが金属のこのようなファスナーを選んでいます↓。

留め具だけが金属、これははるかに永久的だと言えます。

ただ、その代わりに、デザインする時に型紙をファスナーに合わせる必要があります。

何を優先するかでこういった型紙の起こし方もちゃんと理由があるので、縛られた自由の無い窮屈な製作だとも思いません。

むしろちゃんと「なぜそのサイズなのか」の理由ができるわけですので、何となく作った型紙とは意味が変わってきます。

事情を持ったお品ということで、かえって深みは増すと思っていますので、こうした「理由」の部分をちゃんと販売時に説明すると良いです。

あとがき

このたびのように、15年経過して分かった事実ということは大変貴重だと考えます。

予想が付きにくい未来の状態を今現在の何も起こっていない時点で見抜くための一助になればと思います(^-^)。