まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年から始めた過去の生地ストックの整理活動。

長い年月をかけましたが、その後のインテリアカバーの製作の担当の2023年で新しい生地が増え、波のうねりのように消化していきました。

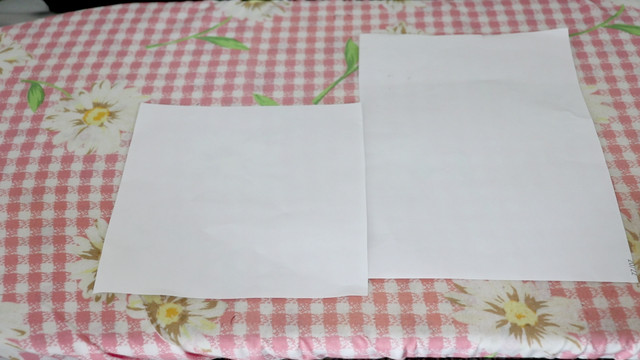

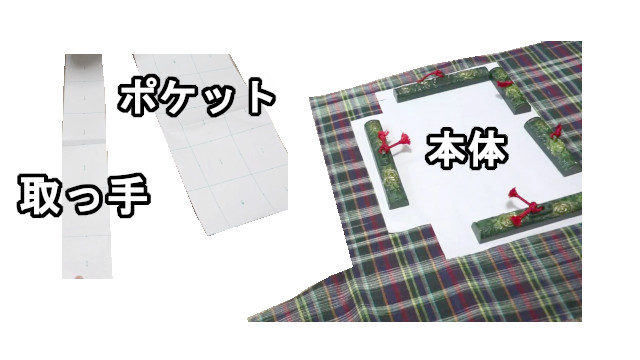

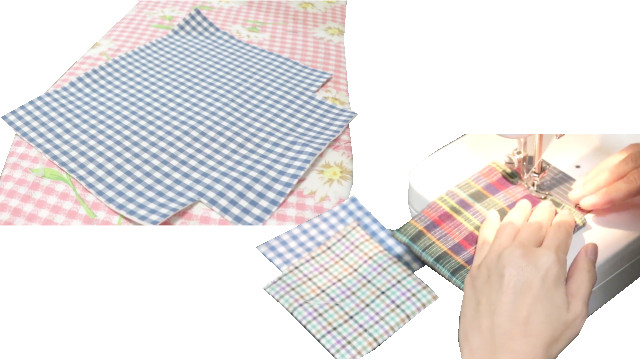

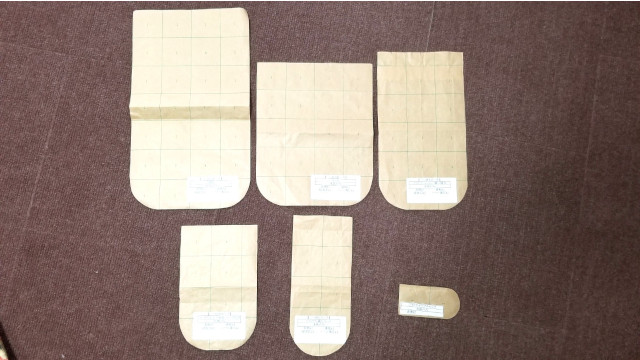

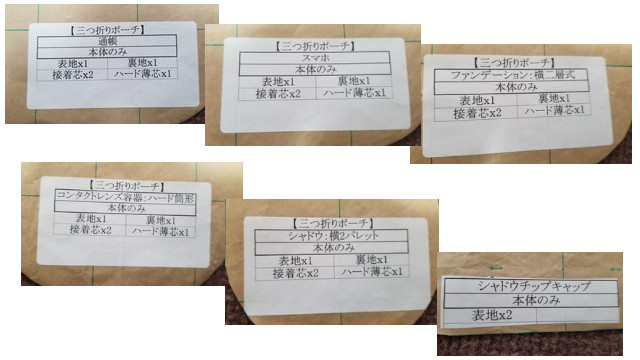

一度2024年でのまとめとして、はぎれを使ったミニポーチを日常使いに相応しいサイズ感を一番に重視しながら型紙を6種作りました。

そして、6種類の三つ折りポーチの裁断まで行いました。

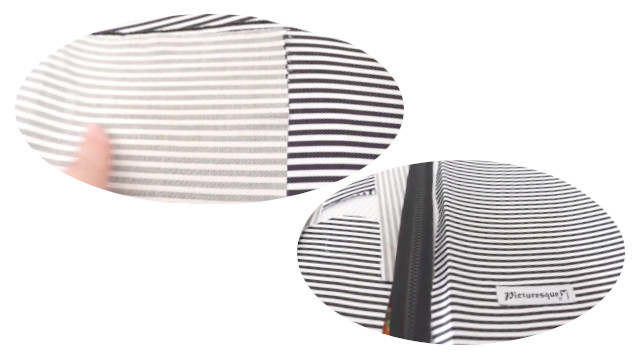

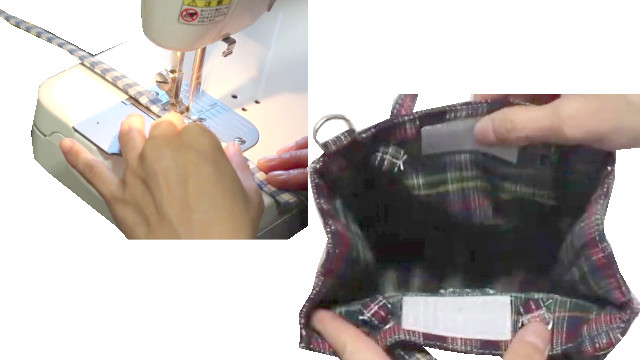

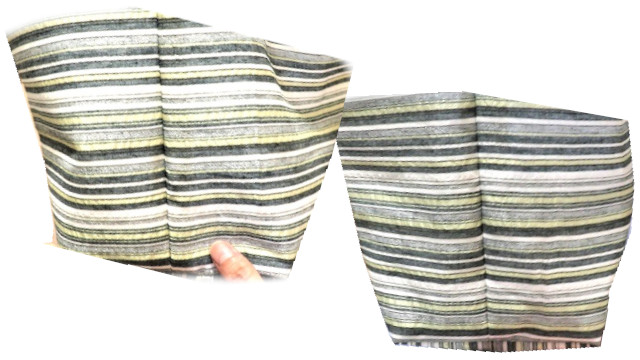

このたびは、1点のみ完成した通帳サイズのポーチをご覧いただきながら、このサイズ展開の意味やはぎれを使った製作に対しての考え方を綴りたいと思います。

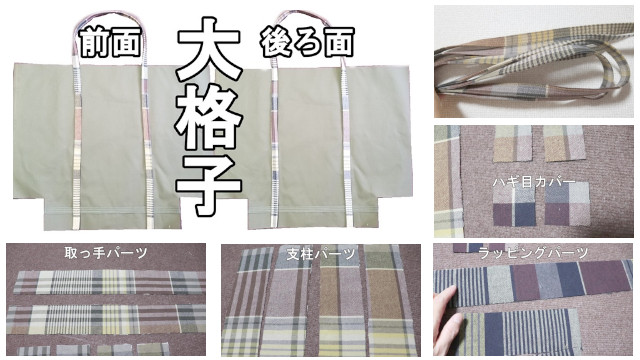

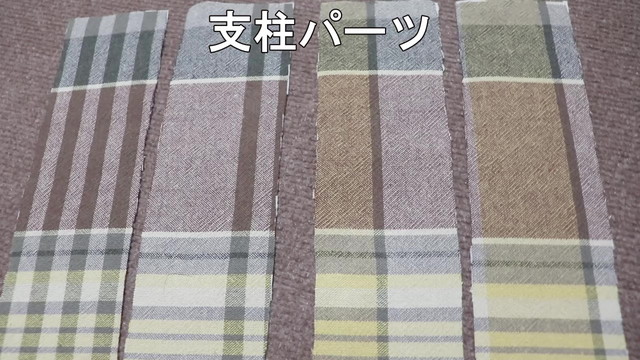

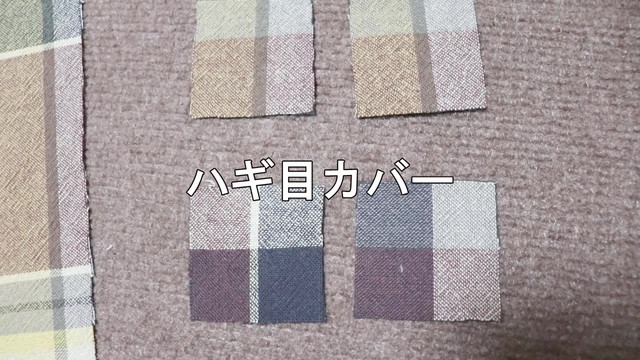

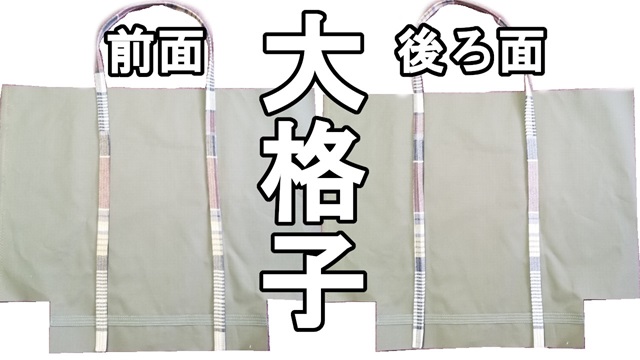

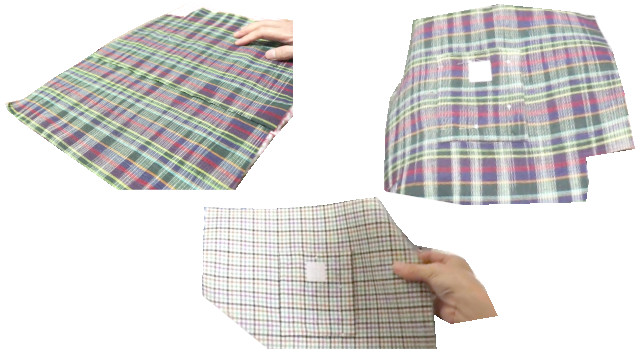

可能な限りを尽くした生地の使い切り、それでもチェックの柄を合わせ全6種類の日常的なアイテムケースとして使える作りの良い三つ折りポーチ

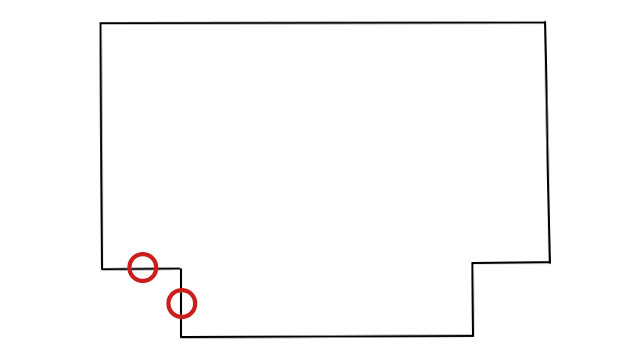

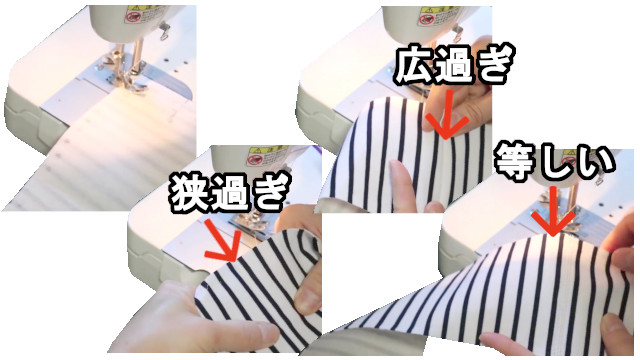

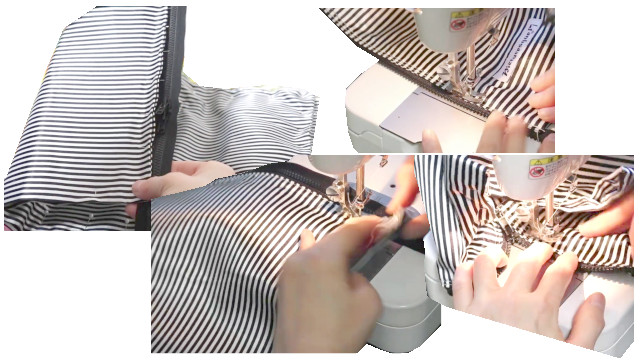

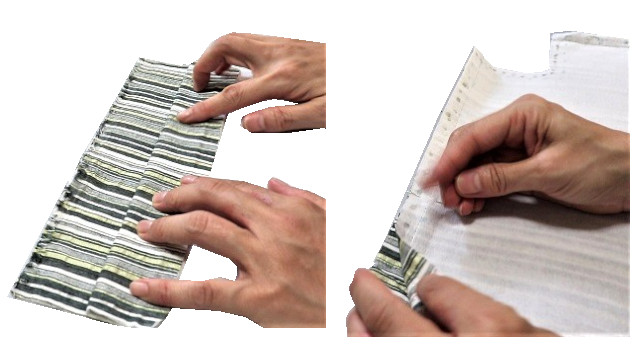

作り方は、中表に2枚を合わせて、Uの字を縫い、ひっくり返し、口を閉じて三つ折りにして固定ステッチで完成です。

もしかして、ユーザー様は通帳を入れないかもしれない、それでも「通帳サイズなのだ」とお知らせすることにサイズ感の的確な伝達の意味があります。

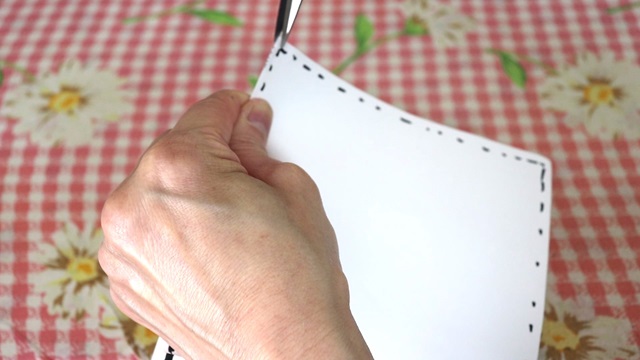

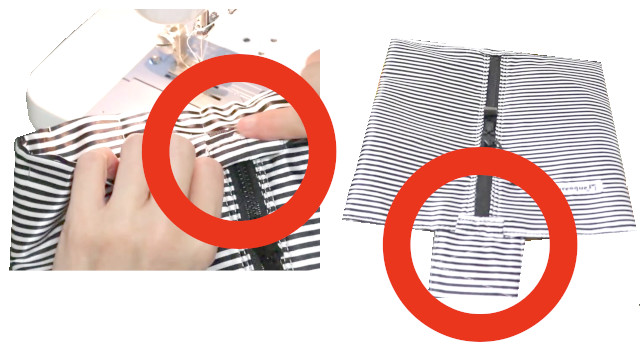

これは⑥キャップという一番小さなパーツですが、こちらだけは同じ2枚を中表にしますので(裏地が無いタイプ)、その他の①-⑤と違う構造です。

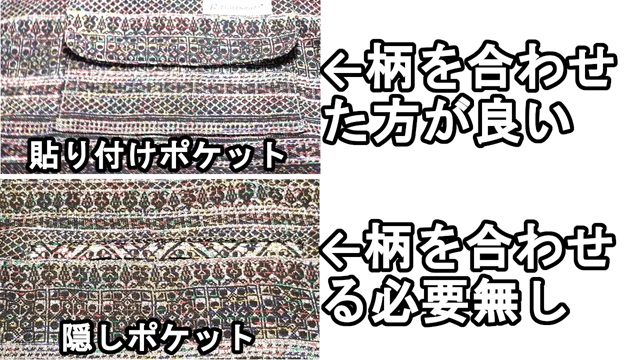

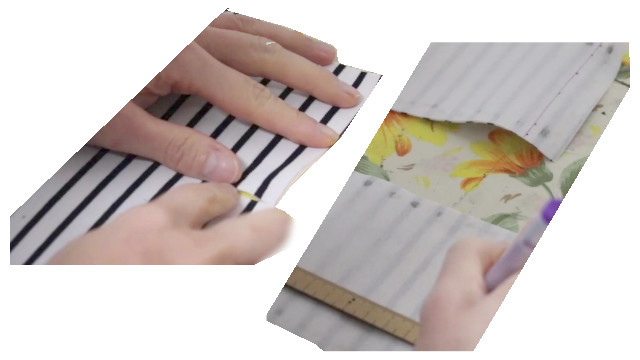

よって、特に前後の柄がぴったり合うように裁断します。

それが可能であるのは、パーツが小さいからであり、柄が合わないものは裁断せずに廃棄の方の選択を取ります。

ここで大切なのは、生地をすべて残すことなく使い切ることよりも、むしろ良質な品物を作ることに重点を置くということ。

小さな小物をいい加減に考えて、前者の考え方をしてしまうことは間違い。

もっと製造するその労力を大切にしなければなりません。

せっかく作るために時間を割き集中するという苦労は最も労うべき部分であり、それこそが「サスティナブル」だと言えるのではないでしょうか。

「薄利多売」の手を抜いた製造がいかに変な方向・道を歩んでいるのかを考え直すきっかけになればと思います。

あとがき

品物を製造するということには責任があると思うのです。

良質ではないと分かっていながらご提供するなど本来あり得ないことなのです。

製造する者が「価値」を入れ込まないで、ユーザー様が果たして価値を共有し受け止めてくれるのか。。先に「give」を能動的にしていくべきなのです。

結局は、良質な物を追求する姿勢が、後になって製造者本人も幸せになる「良き循環」があるのではないかと思っています(^-^)。