まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

「ハンドメイドバッグ道」なるものに足を踏み入れておよそ15年が経過。

ある時期から、必ずマストで風合いをしっかり出すための「接着芯」が糸と同じように必ず使う材料として定番になってきたのでした。

良質な材料をお得な価格で購入できる工夫もしながら、糸は多色のセットでの購入を、接着芯に関しては「反:たん」でまるっと購入がかえって原価が下がると見ています。

黒も用意しておき、真っ黒や濃いめの生地に対しては、黒を使っていきます。

時々、透けた生地のケースでは接着芯も透けることがありますので、基本的に黒白2色は持ち備えています。

当ブログ記事は、当初の2022.08.03投稿のおよそ2年後の2024.09.13に「手直し」の順番で、タイトルから見直し、綴り直しているまさにその最中です。

このアイボリーは、現在の2024年ではどうなっているのかがこちら↓。

このたびは、このようにハンドメイドバッグを製作する時には必ず使用する定番附属である「接着芯」について、お得に購入したその価格や、1点のバッグの原価に占める接着芯の割合を見ていきます。

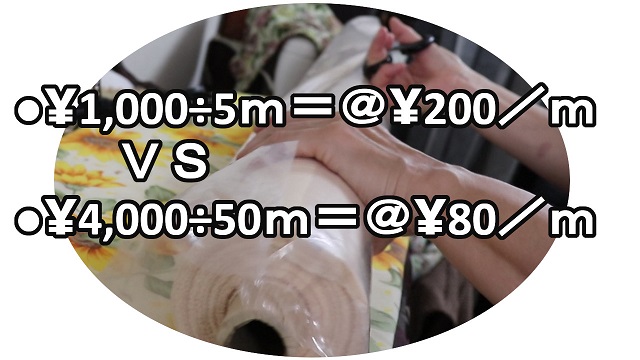

原価に入れ込む接着芯の値段、「5mで¥1,000」よりも「50mで¥4,000」のコスパの良さが雲泥の差である

接着芯をそのまま手芸店で購入の場合結構なお値段です。

ここ近年、こうした材料のような品物は原料高や世界情勢に伴い高騰、入手さえ難しくなっているような傾向を感じます。

生地屋様で普通にカットしてもらい購入しようとしますと、原価を占める接着芯の割合が非常に高まってしまうのです。

ただ、不織布の接着芯を調達することには、現在のところ反対のスタンスですので、良質な織物やニットのちゃんとした構造の接着芯を重視するスタンスは変わりません。

購入額そのものの値段が安い方に注目しがちですが、必ず1m当たりの単価を送料込みで比較することこそ真の原価の算出の仕方です。

下の図をご覧くださいませ。

ハンドメイドバッグでは、表地、裏地にもフルに接着芯を貼るとしても、だいたい、巾なりで1mを縦に見れば見合います。

そうしますと、この@¥80/mの値が、実際に1つのバッグを作る時の1点分の接着芯のコスト¥80です。

上だと¥200もかかります。

これまでたくさんの原価表を作りましたが、1点に¥200かかる附属品は結構原価に影響を与えてしまいます。

利益がその分少なくなってしまうことにも影響します。

ちょっとしたことですが、原価で見るとこんなに違いがあり驚かれたことでしょう。

最初の内は手持ちの資金のリスク回避で上の¥1,000を選ぶというのも分かります。

しかし、ハンドメイドを長年続けていくと、5mという数量などすぐに使ってしまうので、また続けて購入していくという結果になると、一度に下の50m巻を購入は長い目で見てお勧めなのです。

あとがき

こんな風にお伝えできることの多くが自分の中だけに眠っている情報でした。

今後これらをおしみなくアウトプットしていく場として、もっと多くのコストの実体験のお話などをご提供してまいります。

立派なお品なのにお得に購入できるとお客様に思ってもらえることを目標とした時に、裏側のコストの実態が負担のない実態であることは非常に重要だからです。

「原価」は下げる方向へ「価値」は上げる方向へ向けることは、後の信頼と人気を得るための1つのベクトルではないでしょうか(^-^)。