まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

まさかのマスク作り。

ハンドメイドでマスクを作っている方に対して、「器用だなあ、マメだなあ」と思っていたこれまで。

まさか自分が作ることになるとはこれっぽっちも思っていませんでした。

2020年初頭に、これまで経験したことが無い流行病「コロナ」が到来、私も含めてこれまでの花粉対策のマスクの数枚程度のストックに緊張感と不安が走りました。

そして、並行してティッシュやトイレットペーパーも、不安からの大量備蓄により入手困難になっていくのでした。

そのような一変した日常の中、友人からの声掛けで、マスク作りをすることになったのでした。

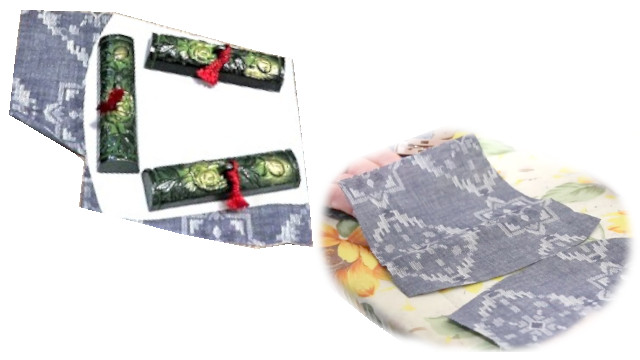

マスクの表面はデニムライクを追加購入し、内側(裏地)には、もう1つの天然素材の「麻」の柔らかいニットを共通でチョイス。

こうしたコンビでネット上のご提供いただいた型紙を利用させていただきながらマスク作りを始めたのでした。

コロナ禍の早い時期に製作に着手することで、4-6月の3か月間に渡ったデニムライクのマスク作りと友人への卸売り

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.04.10からおよそ5年後の2025.04.30にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

当時、@¥800/点というお値段が何とか通ったのも、早期の着手があったからです。

今思えばほんの一瞬のマスク製作期間、いち早く行動に移す素早い提案してくれた友人はアンテナが鋭いと尊敬。

一方で、もっとチャリティー的な@¥400/点くらいのお値段であるべきであったとも振り返ります。

そして、6月くらいには、本格的に大手が量産品としてマスク製造に着手、「アベノマスク」も政府から配布していただきました。

私たちの出番はもう終わったと感じた6月の終盤。

駆け巡るような短い期間だったと今では思いますが、「流行」に似た動きを実体験できたことが貴重でした。

「もうここで潮時だ」と感じた6月末、その後も少し続けてしまったことでマスク用の生地在庫だけが残っていったのです。

「辞め時の見極め・早期撤退」というのは、ある意味前向きなジャッジなのです。

もう1つブログ記事で、その後にマスクを製作した記録が【167】です。

もうマスクは多くの方へ十分に行き渡ったと思われる時期の2020年7月でしたが、こちらは生地を送付していただいたオーダー品でしたので、背景が少し違います。

とはいえ、あれからはもうマスクを製作することが無く、溢れた量産品の中から購入しています。

「いざ」という時にハンドメイドのノウハウが役に立つということが非常に素晴らしい収穫でした(^-^)。