まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

事業活動名でもある「共有型のハンドメイドバッグ」。

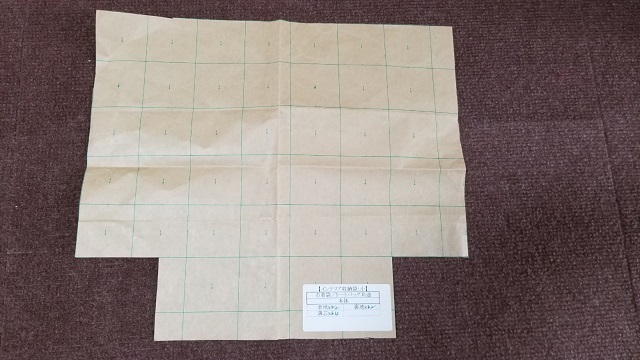

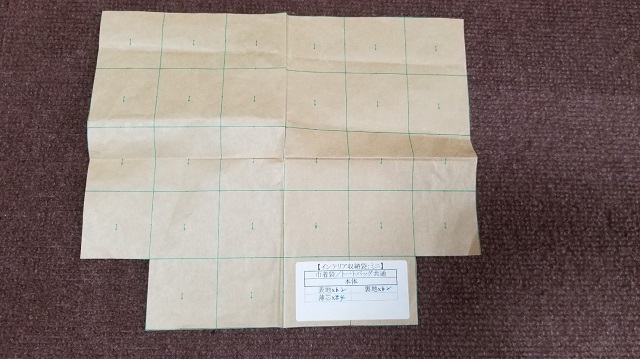

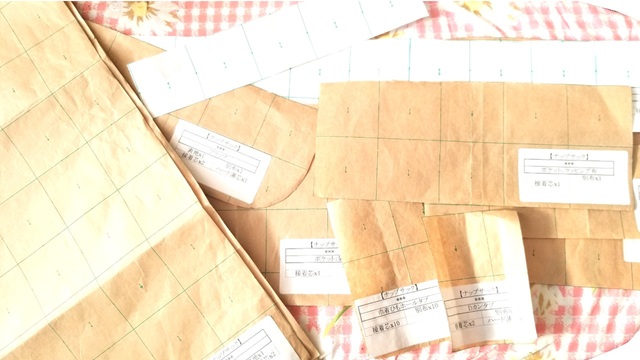

この「共有型」というワードらしさの1つの企画として、型紙のすべてのパーツをご紹介するという回になります。

確かにデザインや作り方は自らが考案しましたが、その後というのは多くの方との共有のスタイルに、自分一人では到底広がらないノウハウやスタイルを広く文化として広がる目的1つに絞ることにしたのです。

こうした決断は、作家なる地位をお持ちの方では到底躊躇することであり、だんだんとこうしたスタイルに自然になっていったことこそがピクチャレスクらしさなのだと受け取っていただければと思います。

「素敵なバッグを作る方への応援」のような存在でありたいのです。

そして、自らもこのノウハウやデザインを共有し一緒に活動していきたいという、何ら先生とか指導者などというスタンスとは別のものなのです。

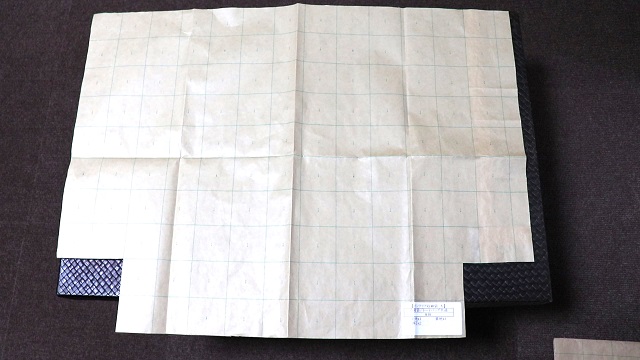

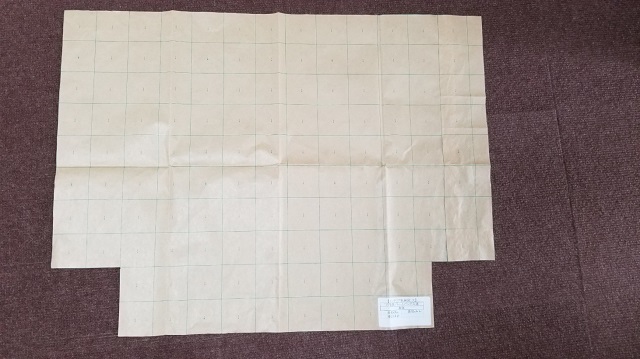

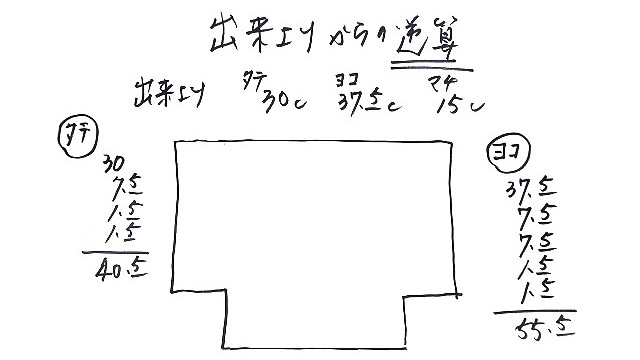

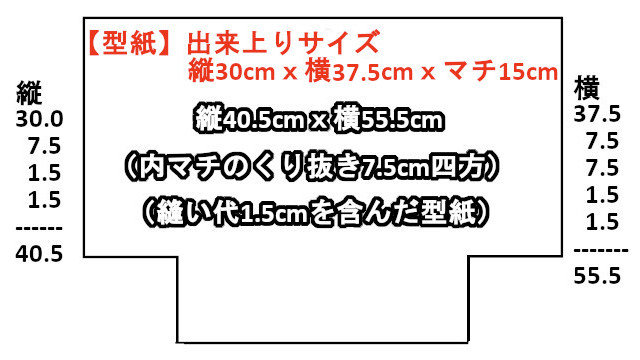

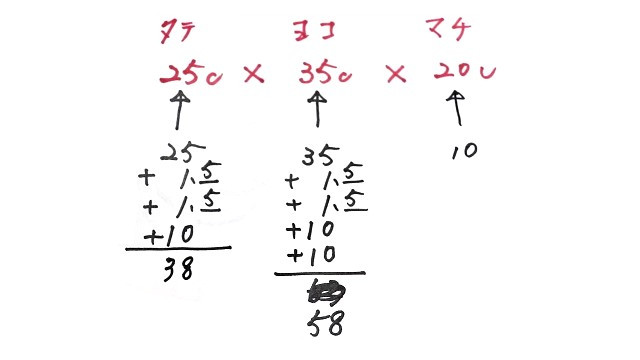

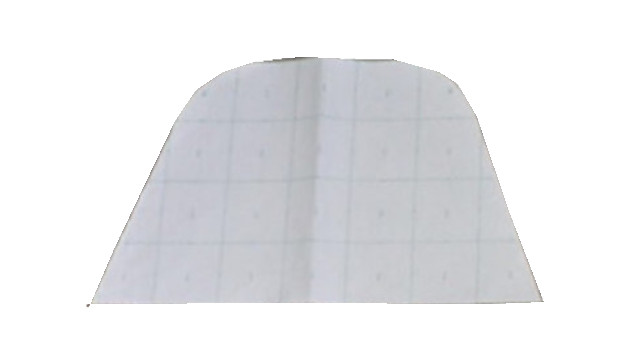

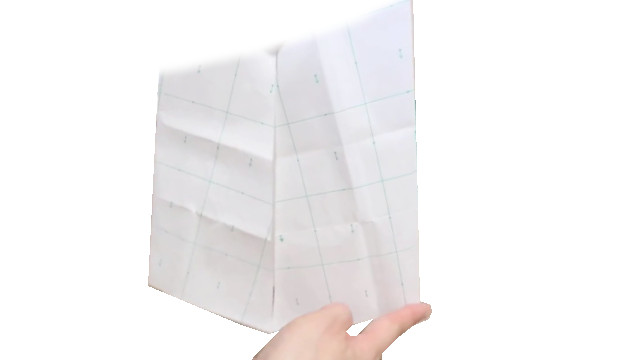

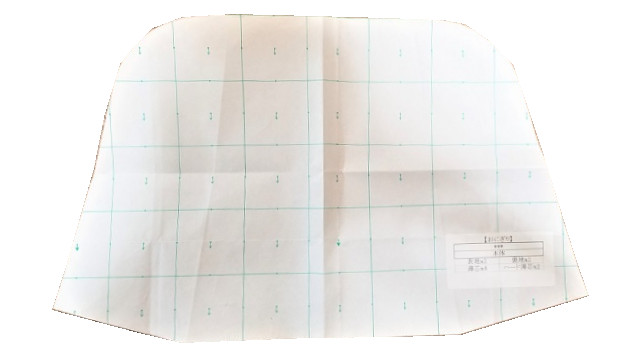

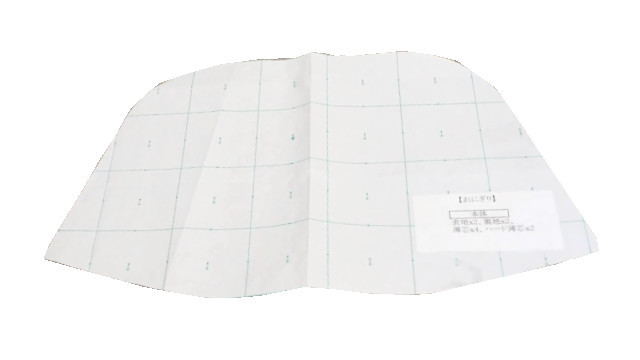

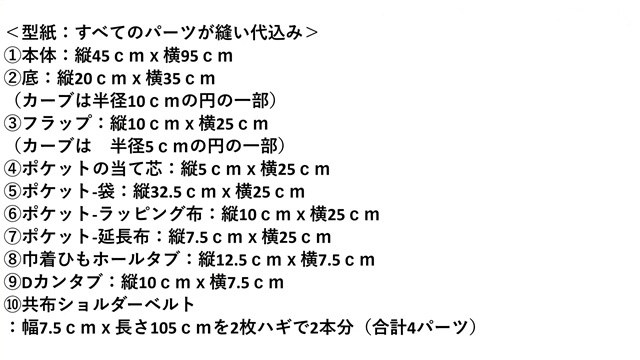

2024年末頃にデザインが確定してきた「楕円底ナップサック」の型紙と寸法を当投稿で伝達します。

ここ最近で楕円底のカーブを半径5cmから半径10cmへと変更、それに伴いぴったり合う寸法の本体の横の長さとの一致も確定しました。

ただ、その寸法が理論上であり、実際の生地の性質によりどこまで変わるのかなどは、自らもたくさん今後製作せねば分からないことです。

この機会に、是非一緒に製作をしていこうではありませんか。

<型紙>楕円底の大きめナップサックのすべての型紙寸法を表示、型紙からイメージする製作全体の流れの解説

ブログもYouTubeも「型紙」をメインに提示した場合は、今後タイトルの頭に<型紙>を付記します。

全く同じで作っても・アレンジでも・一部引用でも、とにかく「商業利用が可能の著作権フリースタイル(ただし「特許」などの独占は不可)」で行きます。

安心して、自由にハンドメイドバッグの製作を広げていって下さいませ。

近々、ピクチャレスクも製作をどんどん進めていきますので、ご質問など是非コミュニケーションを取りながら、一緒に活動していこうではありませんか。

用尺に関しては、表地と裏地の他に別布を登場させるかどうかによって変わってきます。

だいたいで言うと、生地が広幅の140cm程度あると本体95cmの長さと底の35cmの長さが横に並びますので、表地のみで縦50cmの用尺が可能。

シングル巾ならば、縦に並びますので、余った分を裏地の一部に使ったり、共布ベルトに使ったりすることで1mの調達という手もあります。

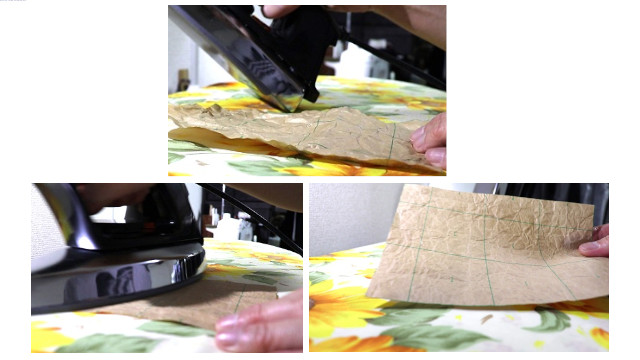

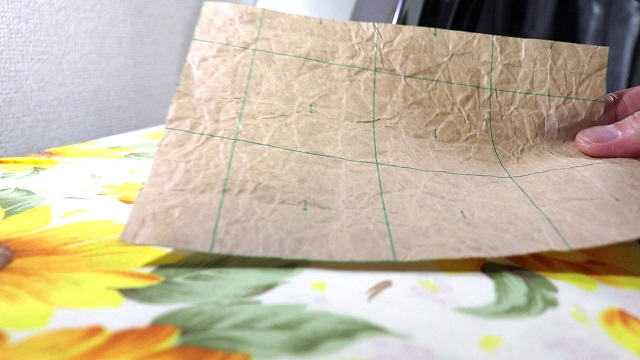

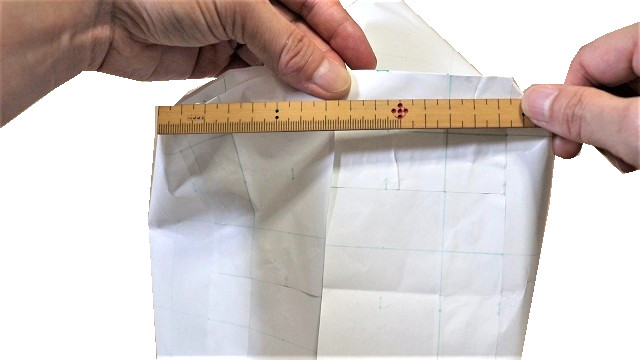

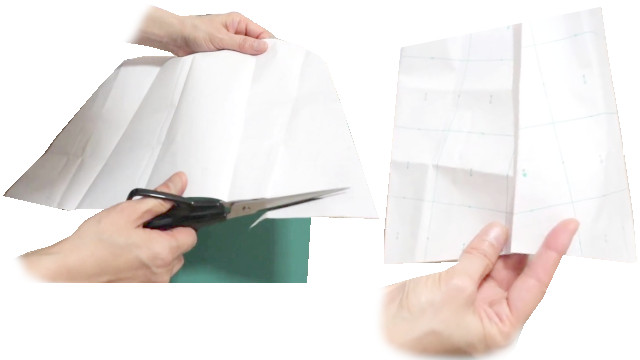

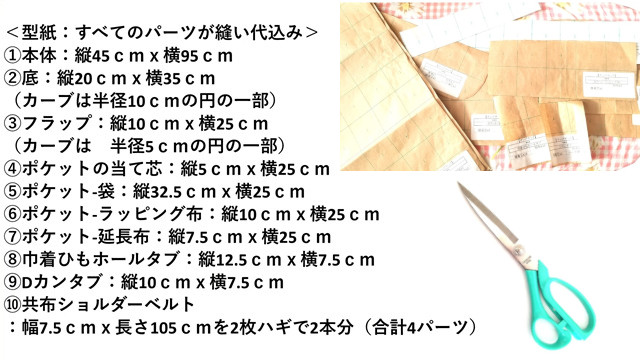

裁断の時は、型紙のすれすれをカットするということになりまして、出来上がりタイプの型紙などとはやり方が違うと思います。

特にお洋服では、型紙の周りに縫い代を見込んで周りを空けてカットすると思うので、その違いのやりにくさの解消のために裁ちばさみを先のとがったタイプにしています↓。

おおまかな作り方を下に貼りますYouTube動画の後半で3分の2くらいの時点からざっくりとお話致しました。

ざっくりなのに、随分時間がかかったのも、そのノウハウがなかなかのボリュームであることの証拠です↓。

あとがき

音楽の作曲もそう、このSNS中心の時代を受け入れ大いに利用したらよいのです。

「こんな曲はとても披露できない。。」と思ってもどこかの誰かが共感してくれる可能性というのは、この世に出して初めて分かること。

そういった意味では実験的なことが許されるSNSは敷居が低いのです。

バッグ製作品もそう、たとえ未熟であってもせっかくの限りある人生の一部の時間を利用して作り上げたもの。

この世に出していくという意味では、どこかの誰か数人にでも知ってもらうことに意味があるのです(^-^)。