まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ハンドメイドバッグを事業スタイルで開始しました当初、バッグには品質表示を付ける決まりなのかどうかを「消費者庁」様に問合せしたことがありました。

結果は、「法律としては衣服には必要だが、バッグには必要が無い」とのこと。

「ただ、消費者に対して情報をお伝えしてあげる意識を持ってほしい、下げ札なのでお知らせしてあげてください」とのことでした。

それ以来、完成したバッグの説明欄とご購入いただいた際に「しおり風下げ札」としてお伝えしています。

このたびは、この「混率」に目を向けてみます。

美しい生地をたくさんバッグにも取り扱いをさせていただきましたこれまで。

その生地の美しさは、どんな糸の種類がどんな構造で、そしてどんな配分で作られたのかを読み解く回とさせていただきます。

今後バッグ製造の生地調達の際に、パッと見だけにとどまらず、生地情報の中の「混率」にも目を向ける意識していただくことをお勧めしたいと思います。

製作のためにお世話になった生地に対しての敬意や理解のためです。

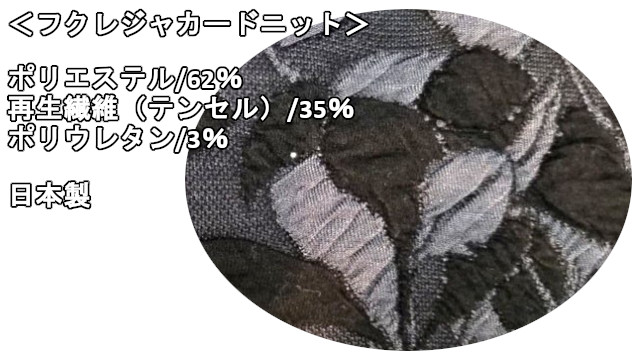

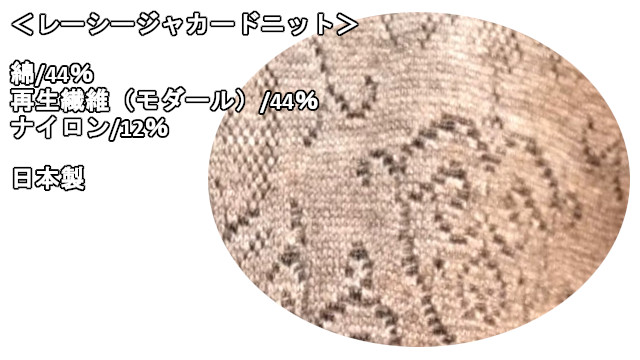

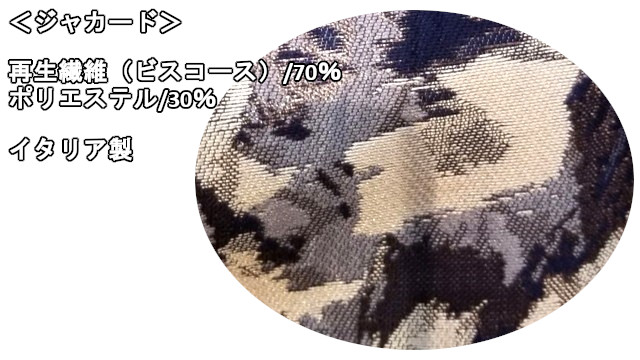

生地の混率表示で分かる、シンプルな混率でも凹凸感がある生地・複雑な糸が絡み合って絵画のように彩られている生地

以上は、混率が複数に渡ることがその見かけの濃淡に表れている生地でした。

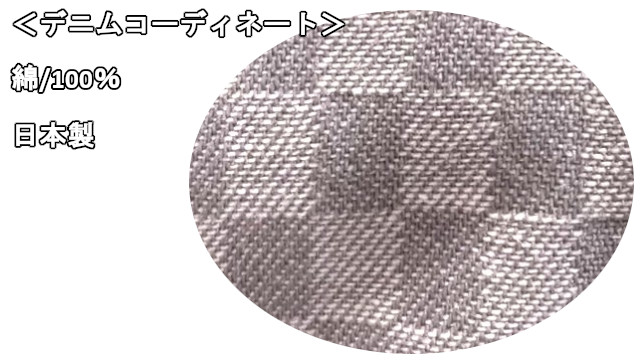

一方、1種のみの混率なのに凹凸感がある美しい生地もありました↓。

この生地の場合は、グレー色でしたが同じような市松柄はセルヴィッチデニムでも可能なのか。。と想像するところです。

柄入りのセルヴィッチデニムが生まれると非常に新しい展開だと想像しワクワクします。

毛足も一体化した元生地を柄デザインに刈り取った姿というような加工なのかもしれないと想像しました。

想像なので本当のことは分かりませんが、もしかしてパイルも基布も一体化した元は1種の同じ糸ということなのでしょうか。

下に貼りますYouTube動画内の時点では、基布がポリエステル/100%で柄の部分もたまたまポリエステル/100%だったと解説していますが上述の1種のみが正解なのではないかと考え直しました。

オフの部分はカツラギにそっくりな硬いごわついた素材、オフが綿/100%、黒が絹/100%なのではないかと想像します。

日本では、「レーヨン」で表現されることがほとんど。

「ビスコース」=「レーヨン」と考えて良いみたいです。

ナイロンはかなり重要な役割を果たしているかと。。綿/100%のみよりもツヤがあり、ハリコシが高まっていると感じます。

ビスコースは、再生繊維(ビスコース)という表現ではなくても良いのでしょうか。。生地屋様そのままの表示をそのまま引用させていただいております。

あとがき

2018年から徹底してまいりましたのが「生地情報」の記録メモ。

生地屋様に許可をいただき、生地購入時にタグと本体の一部を同時に「パシャリ」と写メでひかえさせていただいているのです。

過去のバッグ製作の使用生地の混率はすべて、ブログ投稿内に記録として残っています。

そもそも、バッグ作りは二次創作です。

必ず元は材料である生地や附属品があってこそ作り上げられる製造物、このことを決して忘れずに、常に敬意を持って今後も利用させていただきたいと思います(^-^)。