まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

以前に【1293】の投稿で、じっくりと作り方を解説した「レンズストッパー」。

ハンドメイドバッグの巾着バッグの入り口開閉に使う「機能パーツ」。

附属品として既製品もあるのですが、豊富ということもなく、レンズのサイズが作りたいひものサイズに合うのかどうかが悩みの種です。

きっかけは、あるハイブランドバッグ。

ナイロンバッグを多く生み出したあのブランド様です。

持っていた巾着ポーチの入り口にナイロンの共布でこれが設置されていました。

細かい作り方などは分かりませんでしたが、「共布を使った布製で製作するレンズストッパー」というところを引用させていただきました。

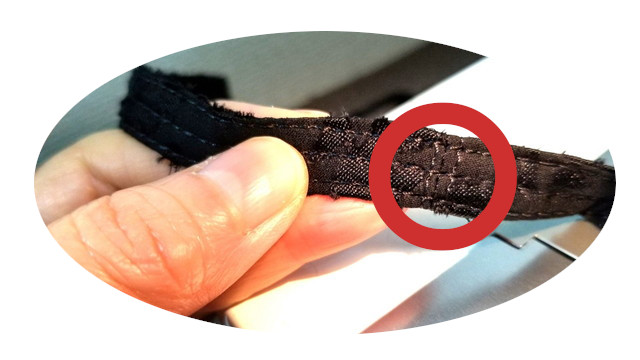

触ると、内部には硬い芯も入れてあるようでした。

何らプラスチックや金属の既製品と変わらぬ働きだったっことに大いに心動かされ、その後ピクチャレスクの製作に引用させていただきました。

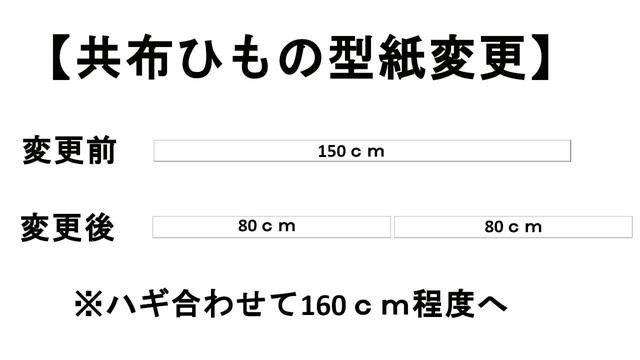

このたびは、型紙をご紹介し、そのサイズ感を感じ取っていただく回です。

作り方に関しましては、冒頭でご紹介の過去の【1293】にお立ち寄りいただければと思います。

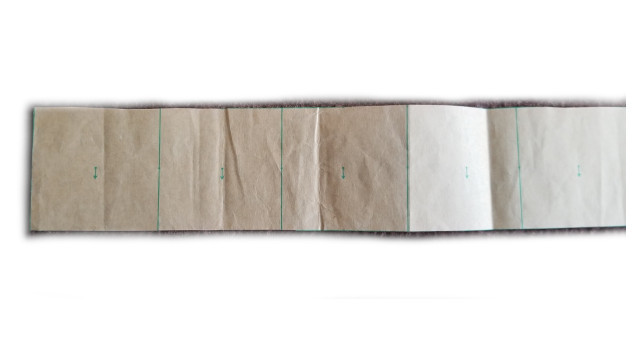

定番記録として残します、5cm幅で作る観音開きのひもの出来上がり1.2cm幅が通るレンズストッパーの横の長さは型紙で11.5cmが良い

レンズの穴にひもが最もスムーズに無理なく通るレンズの穴を調整していく実験をした結果の型紙です↓。

巾着ひもは、真ん中で折り、そこへ向かって更に両側から折る、そして最後まとめて折るということで観音開きに出来上がります。

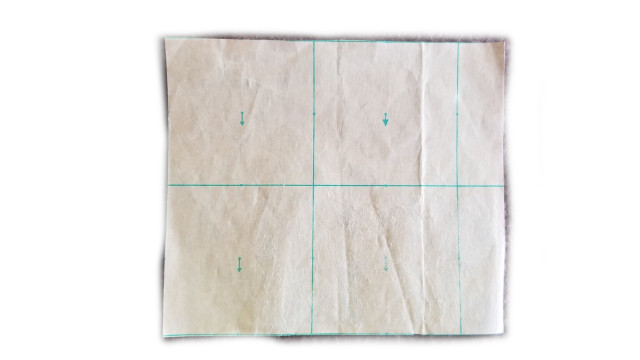

レンズストッパーは、左右は1.5cmの縫い代を折り、上下は、真ん中で折り、そこへ向かって「三つ折り」で折り込みます。

そして、出来上がったこれまでのレンズストッパーがこちら、すべてこの型紙で作ったものです↓。

ここで、細かく巾着ひもとレンズ穴のサイズ感をお伝えしておきます↓。

まず巾着ひもは、型紙が5cm幅を4等分なので、5÷4=1.25。

1.25cm幅の紐に出来上がります。

レンズストッパーは、型紙の横が11.5cmなので左右の縫い代1.5cmずつを引き二つ折りなので半分になります。

11.5-(1.5x2)=8.5、8.5÷2=4.25。

少し厚みがある折り目が膨張しておよそ4.5cmの出来上がりと表示しました。

この4.25cmの半分は4.25÷2=2.125。

巾着紐幅の出来上がり1.25cmが通るために2.125cmのホール幅が必要だと見ることができます。

2.125-1.25=0.875cm、この隙間を左右均等にならすと、0.875÷2=0.4375

穴の左右の隙間がひもよりもざっくりと5mmずつゆとりを見たというサイズ感のコンビなのです。

このサイズ感を引き出しに持っておけば、レンズストッパーがどんなサイズであろうと、ひも幅との関係が連動する時のめやすになります。

きつすぎてもスムーズではありませんし、緩すぎても入り口の締める機能を失うのです。

あとがき

是非、この型紙お使いいただければと思います。

ピクチャレスクの事業活動は、「共有型のハンドメイドバッグ」。

その名の通り「共有型」らしいスタイルが1つ実行できて大変良かったと思っております(^-^)。